作者:史遇春

續說那些迎附朱棣的建文文臣在永樂時期的職位升降與宦海沉浮。

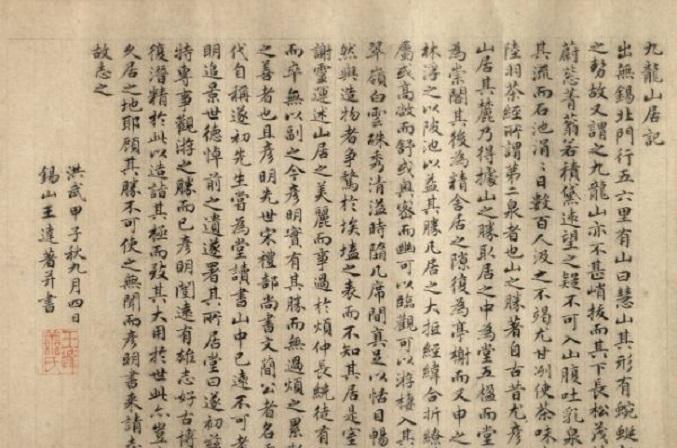

王達——國學助教,桃李滿門;編修侍讀,三掌文衡;東南五才子,唯一善終人

王達(公元1343年~公元1407年),字達善,無錫(今屬江蘇)人。

王達祖上,世為平民。從王達開始,王家才有了讀書人。

王達少時,雖孤苦貧寒,但努力向學。;他聰敏博聞、考索精到,文篇辭章,援筆立就;他不喜歡浮華虛靡之學,惟以笃實為務;他侍奉雙親,能盡人子之道,鄉鄰闾裡,皆以他為榜樣。

王達曾跟随當時在鄉的張籌學習經學,很為張籌所器重。

後來,張籌官拜朱元璋洪武朝禮部尚書。王達又前往京師,繼續跟他學習,并完成了經學學業。

那時,學士宋濂見王達端重簡默而豐儀卓偉,很是歎異,認為王達為一時之俊才。宋濂還不在乎輩分上的差别,而與王達交好。

在京師完成學業之後,王達便返還故鄉。

回鄉之後,王達參加明經考試,并且得中。

于是,無錫縣令征辟王達為無錫縣訓導。

這裡,需要先說一下明經。

明經,古代選舉制度,意為通曉經學。始見于漢代,自漢武帝(劉徹)尊崇儒術之後,明經頗為盛行,但無常制。東漢以後,明經漸不為朝野所重。隋炀帝(楊廣)時,又置,與進士科并行。唐代沿置,為進士、秀才等六科之一,分為五經、三經、二經、學究、一經、三禮、三傳等科。宋仁宗(趙祯)嘉祐三年(公元1058年)亦設,下分三禮、三傳等科;以《禮記》、《左傳》為大經,《毛詩》、《周禮》、《儀禮》為中經,《周易》、《尚書》、《谷梁傳》、《公羊傳》為小經;每經考墨義、大義,貼小經,試時務策;殿試考大義,貼大經、中經和小經;出身與進士科同。宋神宗(趙顼)熙甯四年(公元1071年)罷除。朱元璋洪武十五年(公元1382年)複置,其時,得中者五百人,分别授職為郎中、東宮侍書、禦史、參政、通判、王府引禮舍人等官,亦有授官至佥都禦史者。後來,明經雖不再流行,但是,“明經”一詞,逐漸漸成為明、清學校貢生的俗稱。

還要說一下訓導。

訓導,地方儒學學官;洪武二年(公元1369年)始置,各府、州、縣學均設,府學四人,州學三人,縣學二人;分别為府學教授、州學學正、縣學教谕的副職,佐助各級儒學教官,教導所屬生員;後來,衛學亦各設定二人,以教導武臣子弟;品秩未入流,然位在雜職之上。

王達所擔任的訓導,為縣級訓導,全稱當是“縣學儒學訓導”。

王達在職之時,對學生訓導有方、啟迪有道,造就了很多人才。

後來,王達又被除授為大同府學訓導。《明詩綜》就記載,王達曾為“大同訓導”。

後來,王達入朝為官,擔任國子監助教,

朱允銮建文朝,王達的職任,就是國子監助教。

國子監助教,為國子監官員,分管率性、修道、誠心、正義、崇志、廣業六堂的教學事務,負責講授儒家經典。洪武十五年(公元1382年)改國子學為國子監,設定助教員額十六人,秩從八品;洪武二十四年(1391年)定置,員額十五人。朱棣永樂元年(公元1403年)北京國子監設定二員,後來增設不常;永樂十八年(公元1420年)遷都北京,遂有南、北國子監助教之别,南監設定六員。明世宗(朱厚熜)嘉靖三十七年(公元1538年)革除二員;北監十五員,後革除二員。明神宗(朱翊鈞)萬曆九年(公元1581年),又革除四員。中都(鳳陽)國子監亦曾設定,洪武二十六年(公元1393年)罷除。

王達在國子監任職之時,諸生多至其門,朝夕請益。王達誘掖開誨,講說論議,終日不懈。因為這樣,當日成德達材之士,彬彬然多出于王達的門下。

朱允炆削藩,朱棣起兵對抗朝廷。

燕兵攻破南京,王達為迎附朱棣的建文文臣之一。

朱棣即位之後,

聽用姚廣孝之言,擢升王達為翰林院編修。

其時,王達侍奉皇太子(即明仁宗朱高熾)于東宮。

當日,王達曾參與《太祖(朱元璋)實錄》的編纂。

永樂元年(公元1403年,癸未)秋,農曆八月,朝廷指令侍讀胡廣、編修王達擔任應天考官。

永樂二年(公元1404年)農曆三月,進升翰林院編修王達為侍讀學士。

本年(甲申科)殿試之後,朝廷曾命工部在國子監建造進士題名碑,并令侍讀學士王達撰寫碑記。

本年農曆十一月,翰林學士兼右春坊大學士解缙等進呈其所纂錄的韻書,朱棣賜名為《文獻大成》,并賜予解缙等一百四十七人錢鈔不等,還于禮部賜宴。很快,朱棣閱覽所進之書,發現并不完備,遂命重修。敕令太子少保姚廣孝、刑部侍郎劉季箎、及解缙總領其事。侍讀學士王達為總裁之一。此書修成,賜名《永樂大典》。

永樂三年(公元1405年)乙酉應天鄉試,王達再以侍讀學士的身份,擔任考官。

永樂四年(公元1406年)丙戌科,王達又以侍讀學士主持會試。

王達曾于永樂元年、三年、四年連續三次執掌文衡,這也是前後少有的異事。

王達常患氣疾,遇到寒暑,就會發病。

王達卧病、情況危急之時,朱棣還曾命醫官前往診視。

永樂五年(公元1407年)農曆六月十三日,翰林院侍讀學士王達辭世,終年六十五歲。朝廷指令相關衙門,護送王達的靈柩還鄉。

王達很有名氣,曾與解缙、王洪、王偁、王璲一起,号曰“東南五才子”。

既然提到“東南五才子”,那麼,就簡要說一下相關事體。

江西吉水人、右春坊大學士解缙,天賦優異,他寫文章,從來不打草稿,頃刻之間,寫就數千字的篇幅,從來不在話下,一時之間,才名大噪。

當日,杭州有王洪(字希範),吳地有王璲(字汝玉),閩中有王偁(字孟揚),常州有王達(字達善),均為翰林官員。

這四位,均是一時之秀,他們的詩文詞章,流暢華美。

王偁曾對王洪說是:

“解學士的大名,聲聞海内,我們四人,也足以撐柱東南半壁。”

那些很有見識的人認為,王偁所言,确是灼識。

後來,王洪以侍讀的身份主持過禮部的考試。

當日,胡廣擔任國史總裁,王洪曾說是:

“胡廣在書中寫道,朝廷征辟處士胡祺(即胡子祺,胡廣之父),天有五星聚奎之相。如果用這種所謂的祥瑞之兆來映襯胡祺的入仕,那麼,作為胡祺的兒子,胡廣這樣寫作史書,便脫不了懷有私心美化的嫌疑。況且,漢書上說是,五星曾聚于東井之後,這已經被高允辯證為虛妄之詞。我國家神功聖烈,興旺鼎盛,沒有必要依憑這些星相之說來增飾。”

因為這樣,王洪被認為是:

頗為觸忤上意。

後來,王洪被降職為禮部主客主事。

不過,王洪關于史書的意見,還是被接納,史書也做了相應的修正。

王洪後來受到解缙牽連,死在了獄中。

解缙也被錦衣衛埋在雪中,活活凍死。

當日,或有作文之命。王璲創作神龜賦,朱棣欽定為第一。其時,朱棣還召來解缙,對他說是:

“王璲的賦名列第一,你的賦卻排在第二,這是什麼緣故啊?”

解缙回答說是:

“王璲的文詞很是精妙,微臣确實不能超越。”

朱棣為之大喜。

其時,朝廷蕩平安南,于是下诏給新城侯(張輔)與六部,賀表均令王璲撰寫。

賀表既上,朱棣閱覽之後,更加高興。

此時,黃淮正随侍朱棣左右。

朱棣說是:

“王璲确實是個俊秀之才啊,朕看他所撰寫的賀表,真的不會有一點厭倦。”

黃淮叩頭言道:

“王璲卻以這個自矜,退朝之後,常說一些不該說的話。”

聽聞黃淮與朱棣的談話内容之後,

就連王偁也覺得有些不安。南還之後,因事獲罪,王偁與王璲先後被下入大獄,最後都死在了獄中。

“東南五才子”隻有王達官至翰林侍讀學士,全身而終。

王達性情澹泊,為人謙和恭慎,會寫文章,以詩名世。

朱棣曾私下向王達詢問建文帝的過失之事。

王達回答說是:

“可與為善,但輔導者非人,故誤之耳!”

最後要說的是,經過簡單思索,或可做如此想:

王達之是以能得善終,一則,是因為他的性情澹泊、為人謙和;二則,大約也是因為他去世較早,解缙等人被朱棣整肅之時,王達已經故去了。

王達所撰,有《耐軒集》、《天遊稿》;另有《詩書心法》、《易經選注》、《桂林機要》等,多不傳。

文末,摘錄王達的兩首詩,作為結束。

《題山水》

明·王達

一曲清琴酒一巵,

煙蘿赢得任栖遲。

千峰黛色岚消後,

十裡菱花子結時。

水氣入樓人不覺,

秋聲到樹鶴先知。

世無謝眺誰同語,

對畫空成萬古思。

《題扇》

葉暗前朝雨,

花飛昨夜風。

空山人不見,

春在綠陰中。

關于王達,散見于史料,可參看《明史》、《國朝獻征錄》、《明實錄太宗實錄》、《萬姓統譜》、《科試考》、《殿閣詞林記》、《明會要》、《古今圖書內建》、《明倫彙編》、《明詩綜》、《懸笥瑣探》、《萬曆野獲編》、《弇山堂别集》等。

(本篇結束)