摘要 超導作為凝聚态實體前沿領域之一,百餘年來長盛不衰,相關研究促成了至少5次諾貝爾實體學獎,獲獎人數至少10 人。随着超導研究的不斷發展,中國科學家在其中的貢獻也越來越重要,特别是在鐵基超導領域已經引領世界前沿。本文 将從各位諾獎得主的經曆,主要介紹超導研究及其重要性, 并探讨未來超導領域可能産生諾獎之處。

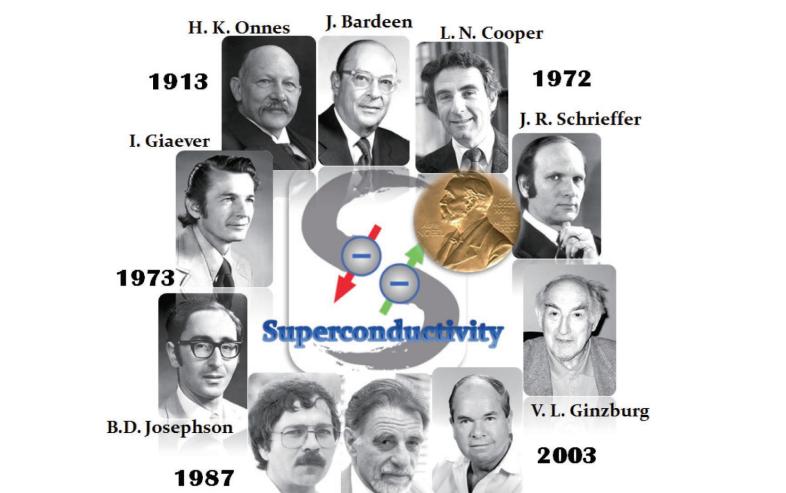

每年的十月初,科學界都要熱鬧一波,因 為這是諾貝爾獎宣布的時間。雖然諾獎并不代表 最高的學術研究水準,但已經被潛移默化成為了 科學界的最高榮譽。自從1901年第一屆諾貝爾物 理學獎頒發給倫琴以來,百餘年裡已有200多位 科學家榮獲諾貝爾實體學獎 。在實體諾獎的曆 史上,天體實體、粒子實體、原子分子與光物 理、凝聚态實體等四大領域風水輪流轉,細數 下來,凝聚态實體相關的諾獎有50位左右。在 這些科學家中,至少有10位科學家(圖1)是直接 因為超導的相關研究而獲得實體諾獎。他們分别 是卡末林•昂尼斯(1913年),約翰•巴丁、列昂•庫 伯、約翰•施裡弗(1972年),伊瓦爾•賈埃沃、布 萊恩•約瑟夫森(1973年),喬治•柏諾茲、亞曆山 大•缪勒(1987年),阿列克謝•阿布裡科索夫、維 塔利•金茲堡(2003年) 。

确切地說,超導隻是凝聚态實體領域中的 一個分支,算是整個實體的分支的分支。為何一 個小小的超導領域,具有如此強大的生命力,又 如此受諾獎委員會的青睐呢? 超導,從字面上了解,就是“超級導電” 之意。處于超導态的材料,其電阻率為零,且具有非常強大的完全抗磁性,即處于外磁場中時其 内部磁感應強度也是零。如此優越的電磁特性, 是其他任何材料都難以比拟的。于是,凡是需要 用到電或磁的地方,超導都有大顯神通的機會。 例如,采用超導材料替換傳統的銅鋁合金輸電 線,就可以節約高壓輸電仍難以避免的15 %左 右的輸電損耗。利用超導線圈制作的超導磁體, 磁場強度可以達到25 T以上,和正常磁體搭配甚 至能夠實作45 T以上的超強穩恒磁場。如今醫院 核磁共振成像儀大多采用了超導磁體技術,最高 分辨率足以把人類大腦裡860億根神經元給全部 測繪出來!利用超導的強大電磁特性,可以實作 604 km/h的高速穩定超導磁懸浮列車,從北京到 上海的旅程可縮短至2 h左右。超導材料的量子 特性更具令人豔羨的極大應用潛力,因為超導電 性的形成,正是由于材料中的電子體系發生了兩 兩配對而形成電子集體的宏觀量子凝聚态。利用 超導電子集體之間的量子幹涉行為,可以實作最 高精度達到量子極限的超導量子幹涉儀。利用超 導量子效應做成的邏輯運算單元——超導量子比 特,可以構造運算能力比傳統計算機高數十萬倍 的超導量子計算機。即便是簡單利用超導材料對

圖1 因超導獲諾貝爾實體學獎的10位科學家

光、電、磁的敏感特性,也可以制作極其敏感的 單光子探測器,是目前量子衛星通信技術的關鍵 元件;也可以制作信噪比極好的超導濾波器,在 資訊爆炸的時代提供優越的通信品質保障;還可 以制作超導太赫茲發生器和接收器,在軍事和安 全領域具有極大的潛力。以上例子不過是超導應 用領域的一小部分。正是因為超導如此具有誘惑 力,才驅使一代又一代的科學家為之着迷。

超導的重要性,遠遠不局限于它的廣闊應 用潛力。事實上,針對超導現象的研究,帶動了 凝聚态實體學乃至整個實體學的發展。在實驗 上,針對超導材料各種複雜特性的研究,促使人 們不斷改進各種測量技術精度,提高測量環境 指數,發展新的測量手段。例如:針對材料電子 微觀狀态測量的光電子能譜技術,其能量分辨率 從最初的100 meV,到現在1 meV以下,固體核 磁共振技術能夠達到10 mK低溫,電阻測量技術 能達到200萬個大氣壓的超高壓,新的共振非彈 性X射線技術得以迅速發展。這些實驗技術的發展,是近百年來凝聚态實體不斷湧現新現象和新 發現的硬體基礎。在理論上,針對超導電性的研 究發展出來電子配對的思想和對稱性自發破缺的 概念,影響到了冷原子、粒子實體、宇宙學等領 域;而對關聯電子效應的認識推進了人們對多體 互相作用的了解,轉而采用拓撲序來重新描述我 們的微觀世界。新的理論架構正在萌芽生根成 長,凝聚态實體大廈即将重新煥發青春,甚至整 個實體學可能出現再次變革。 正是因為超導如此具有非凡魅力和重要 性,才在百餘年來一直屬于實體學前沿的研究内 容,并被諾獎委員會看重。這些關于超導的故 事,或許都可以從諾獎的曆史中尋找到痕迹,而 那些因超導獲獎的科學家,每個人都是一部有趣 的傳奇。 1913年,卡末林•昂尼斯因為低溫物性的研 究以及液氦的成功制備而獲得諾貝爾實體學獎。 其中,低溫物性的研究内容就包括他在1911年發 現的第一個超導體——金屬汞。發現金屬汞超導的關鍵,就是獲得液氦以提供低溫環境。根 據理想氣體狀态方程,把各種氣體進行加壓就 能變成液體,對應液化的氣體其沸點在常壓下很 低。例如:氮氣在常壓下的沸點就是 77 K,進 一步減壓制冷可以達到 40 K左右的低溫環境。 在其他氣體紛紛被征服之後,最後隻剩下氫氣和 氦氣兩個最輕的氣體尚未液化。昂尼斯在荷蘭的 萊頓大學建設了低溫實體實驗室,其主要目的就 是攻克氫氣和氦氣的液化。經過好友範德瓦爾斯 (1910年獲實體諾獎)的指點,昂尼斯意識到光憑 理想氣體狀态方程是不夠的,必須考慮氣體分子 間互相作用的範德瓦爾斯方程,并很快攻克液 氫技術。終于在1908年7月10日,昂尼斯實作了 氦氣的液化(圖2),獲得常壓下沸點為4.2 K的液 态氦。利用液氦進一步減壓制冷,可以達到約 1.5 K的低溫環境,而He-3制冷則可以達到0.1 K 以下的低溫。昂尼斯的成功開啟了低溫實體學的 大門。在此之前,人們對金屬在低溫下的導電性 并不了解,因為當時的實驗條件根本達不到足夠 低的溫度。人們紛紛猜測,金屬電阻率可能在低 溫下會出現迅速增大到發散的現象,或者降低到 一定程度就停留在因雜質和缺陷導緻的剩餘電阻 率值上。昂尼斯則一直認為,如果測量純度極高 的金屬材料,就有可能在趨于絕對零度的時候, 電阻率持續不斷減小到零。有了液氦這個低溫武 器,昂尼斯很快就測量了各種金屬的低溫電阻 率,發現室溫下導電性最好的鉑、金等到了低溫 都存在剩餘電阻率。終于在1911年,昂尼斯讓實 驗室助手開始測量金屬汞的低溫電阻率,主要是 因為汞可以蒸餾提純,純度可以極高,堪稱完美 金屬。神奇的一天就在4月8日的一個普通周末發 生了,實驗室助手在測量汞的低溫電阻時,發現 跨越4.2 K的時候突然測不到電阻了,即讀數要 低于儀器的分辨率10-5 Ω。昂尼斯聽過這個事情 後,立刻讓助手們重複了實驗,并在他的筆記本 上記錄了“超級導電”的字樣。但是因為4.2 K 恰好和液氦沸點重合,令人不禁懷疑測量是否有 問題。昂尼斯和同僚們又花了數月時間确認這個 現象,才慎重地在荷蘭萊頓大學學報上發表相關 結果,并命名為“超導”。證明超導體電阻率是否為零,其實是一件非常棘手的事情。萊頓大學 低溫實體實驗室的技術員即使在昂尼斯去世後16 年,仍然在重複相關的實驗以不斷提高實驗精 度。最終,人們證明超導體的電阻率要遠遠比室 溫下電阻率最低的正常金屬鉑還要小10個數量 級。如果在超導環裡實作1 A的穩恒電流,那麼 可以持續穩定地保證一千億年不衰減,比宇宙的 年齡還要長!在這種情況下,人們完全可以認為超導體的電阻率是完美的零,令人不免為其神奇 之處感歎不已!

圖2 萊頓大學關于昂尼斯獲得液氦的紀念碑

1972年,時隔近60年後超導才再度獲得諾 貝爾獎。三位獲獎者約翰•巴丁、裡奧•庫伯、約 翰•施裡弗的獲獎理由是“因其共同發展的超導 理論,通常稱為BCS理論”。這是一段耐人尋味 的曆史,間接原因可能是20世紀20~50年代的諾 獎主要頒給了量子力學、粒子實體和天體實體, 更直接的原因是超導領域在當時并不夠火。昂 尼斯發現第一個超導體之後,許多金屬單質被陸 續證明是超導體,在許多金屬合金中也發現了超 導,但令人郁悶的是,它們的臨界溫度都極低, 幾乎統統低于20 K(圖3)。如此低的溫度,意味 着必須要靠液氦來維持低溫,但氦是稀有氣體, 液氦又很難制得,是以超導應用的成本是非常高 昂的。另外一個重要的問題是,對超導微觀本質 的了解一直處于非常艱難的階段。許多聰明絕頂 的科學家,如愛因斯坦、費曼、海森堡等人都曾 嘗試過建立超導的微觀理論,但是,都失敗了。 可以說,超導的理論問題搭進去一大群諾獎得 主,卻依然無果。事情的轉機在20世紀50年代, 量子力學已經發展成熟,基于量子力學架構的固 體實體理論也發展起來了,人們才逐漸對固體材料中的微觀導電機制有了深刻的了解。在完成對 半導體半導體的研究之後,巴丁敏銳地意識到 超導将是下一個突破的機會。于是他拉上博士後 庫伯和研究所學生施裡弗,組建了一個老中青結合的 “三人團”,在數月之後的集中努力下,終于在 1956年取得了突破。庫伯首先證明金屬中電子若 存在一種弱的吸引互相作用的話,是可以構成電 子對穩定存在的;施裡弗繼而找到一個合适描述電子對的波函數,并給出了超導電子的運動方 程;巴丁則從上司者的角度,指出電子之間是通 過交換原子振動量子發生弱吸引互相作用,并引 領庫伯和施裡弗從理論上證明了零電阻效應和完 全抗磁性的存在,這個理論也是以以他們三人名 字命名為BCS理論。超導微觀理論幾乎完美解釋 了正常金屬超導特性,其中電子如何産生吸引相 互作用的思想影響深遠。

圖3 各種代表性超導材料發現的年代及其臨界溫度 圖3 各種代表性超導材料發現的年代及其臨界溫度

這裡有幾個有意思的故事。巴丁找施裡弗 做這個方向研究的時候,問過他是研究所學生幾年 級,他答道是新入學不久的,然後巴丁就說: “那行,就先做做超導這個難題,耽誤你幾年時 間也沒事,還可以找别的課題再想辦法畢業。” 施裡弗在尋找超導波函數曆程中也是極其痛苦 的,但他是個興趣廣泛的人,包括經常跨領域聽 粒子實體學的相關演講報告。在某一次放假返校 的火車上,施裡弗終于受到粒子實體中某個公式 的啟發,寫下來一個看似違反正常的超導波函 數,後來證明是對的。當時他隻有24歲。巴丁本 人更是實體學界的傳奇,他是曆史上唯一一位獲 得兩次諾貝爾實體學獎(圖4)的科學家。他的第一次諾獎就發生在他剛剛組建“超導夢之隊”之 初的1956年,因他和貝爾實驗室的肖克利、布拉 頓等三人(圖5)一起發明了半導體半導體,成為 現代半導體和計算機技術的基石。在獲第一個諾 獎的時候,頒獎人問巴丁是否帶家屬過來,他說 帶了兩個兒子,但是讓他們在旅館呆着了,沒想 到可以來諾獎現場,頒獎人于是半開玩笑說: “那下次吧!”結果還真有下次,而且1972年這 次,巴丁果斷帶了兒子們去接受諾獎風範的熏 陶。他們在後來也成為了著名的科學家。巴丁 曾于1975年和1980年來中國通路兩次,在中科院 實體所作報告的時候,他道出了成功的秘訣:努 力、機遇、合作。也是在這裡,在這個時間段,

圖4 巴丁的諾獎證書和兩枚獎章 圖4 巴丁的諾獎證書和兩枚獎章

中國組建了超導研究的第一支排頭兵,并在後續 的超導研究中取得了多項世界前沿的成果。這些 科學先驅者如今已開枝散葉,培養了一批世界超 導研究的主力軍。

圖5 巴丁、布拉頓、肖克利在貝爾公司

緊接着的1973年,超導再度摘得實體諾 獎,這次是因為超導的應用研究。布萊恩•約瑟 夫森因在超導隧道效應的理論預言(後被稱為 “約瑟夫森效應”),伊瓦爾•賈埃沃因為實驗上 實作超導隧道結,和另一位江琦鈴于奈因半導體隧道結等三人分享了當年的實體諾獎。約瑟夫森 獲諾獎時,年齡僅33歲,僅次于勞倫斯•布拉格 (25歲)和李政道(31歲)的獲獎年齡,而他做出相 關研究工作的年齡,也不過22歲,還是研究所學生二 年級階段。在約瑟夫森剛讀研究所學生的時候,他的 導師是當時的超導大牛之一皮帕德,他要約瑟夫 森自己找研究課題。偶然一次聆聽當時的另一位 大牛實體學家——菲利普•安德森(1977年實體諾 獎得主)的演講,約瑟夫森覺得兩個超導體之間 可能存在集體量子隧道效應現象。他嘗試用簡單 的變分法做了計算,并把初步的結果給導師看, 結果招來一頓猛批。約瑟夫森不服,又去将計算 結果發給理論大咖巴丁(時已因BCS理論成名), 又是招來一頓猛批,巴丁說他壓根不相信這麼奇 怪的結果。幸好,安德森表示了對年輕的約瑟夫 森的支援,并鼓勵他撰寫論文發表,他才總算勉 強畢了業。由于巴丁和導師的反對,約瑟夫森畢 業後一度對科研有點心灰意冷。然而安德森注意 到,賈埃沃實際上在2年前就觀察到了超導體之 間的隧道電流,就讓同僚重複類似實驗,并成功 觀察到了約瑟夫森理論預言的結果。人們才紛紛相信超導體之間可以存在量子集體隧道效應, 并且隧道電流對磁場極度敏感。巴丁也在實驗結 果出來之後對約瑟夫森的态度來了個180°轉彎, 進而努力支援他的科研事業,或許導緻了他成功 得諾獎。令人遺憾的是,業界的承認也許對約瑟 夫森來的晚了一些,他的研究興趣很快從實體轉 移到了生物。特别是在晚年,約瑟夫森在一些超 自然現象如人體特異功能等方面做了大量的“科 研”,他本人也為之着迷,甚至曾在中國某名牌 大學做過相關主題的講演,于是他逐漸淡出了正 統科學界視野。約瑟夫森效應是超導電子學應用 的基礎,超導量子幹涉儀、超導量子比特、超導 量子計算機等都依賴于此效應。除了超導的強電 應用之外,這開啟了超導應用的另一半天地—— 弱電應用。特别是超導量子計算機的發展,這些 年非常迅猛,中國業已在上海投建阿裡巴巴量子 計算實驗室,期待10年内建造出國産量子計算 機。 超導的下一次諾獎在1987年,再度頒給了 超導材料研究——高溫超導體的發現,由兩位來 自IBM公司的工程師柏諾茲和缪勒獲得。大家不 必驚訝于他們的工作機關,因為當時的大型公司 都設有基礎科研部門,和如今的國家實驗室沒有 什麼差別,貝爾實驗室就培育了一群如巴丁這樣 著名的科學家。柏諾茲是缪勒的博士,畢業後留 在公司繼續和導師做研究,目的就是從氧化物陶 瓷材料中尋找超導電性。他們的探索并不受大家 支援,因為常理上氧化物陶瓷材料幾乎都是絕緣 體,别說超導,連導電都困難。然而他們并沒有 是以放棄,“我們從未想過會獲得成功,我們隻 能一直保持低調,不停地加班又加班,借同僚的 裝置來完成實驗。”20年後的柏諾茲曾這麼回憶 道。終于在1986年,他們注意到法國科學家提到 一類稀土銅氧化物La-Ba-Cu-O體系具有金屬導 電性,随後他們很快合成了材料,并把電阻測量 到了低溫,發現在35 K以下電阻降為零。因為三 個樣品裡隻有一個樣品具有零電阻效應,他們在 發表論文時也慎重用了“可能的高溫超導電性” 的說法。在來年繼續完成抗磁性實驗測試後,才 确定是超導。35 K的臨界溫度看似不高,但是在當時已經突破了超導材料Nb3Ge保持的23.2 K的 臨界溫度記錄,相對之前總是在20 K之下的低溫 超導,這已經算是“高溫”了,故而稱之為“高 溫超導體”(圖6)。柏諾茲和缪勒的論文于1986 年6月發表,到1987年10月獲得實體諾獎,間隔 16個月,幾乎創下諾獎工作最快的得獎記錄。比 他們還快的,是兩個中國人——楊振甯和李政道 (獲獎當時持的還是中華民國護照),于1957年因 弱互相作用宇稱不守恒的理論工作獲諾獎 。

圖6 柏諾茲展示La-Ba-Cu-O高溫超導體結構

為什麼柏諾茲和缪勒能夠如此之快獲得諾 獎,還得歸功于中國/華人科學家的貢獻。在得 知柏諾茲和缪勒的工作之後,中國科學院實體研 究所的趙忠賢團隊(圖7)和美國休斯頓大學朱經 武及阿拉巴馬大學的吳茂昆團隊對此非常興奮, 因為剛剛找到的“高溫超導”材料特性和他們長 年以來探索高臨界溫度超導體的思路非常契合。 僅僅過去數月時間,這兩支來自中國和美國的超 導探索隊伍不僅完全獨立重複了柏諾茲和缪勒的 工作,而且還發現了更高超導溫度的迹象,最終 在1987年2月各自獨立地在Y-Ba-Cu-O體系成功 實作了93 K的超導電性,為此誘發一輪刷超導臨界溫度的科技競賽。從35 K到90 K,這個驚人的 跨越說明銅氧化物超導材料的優越性,意味着它 完全可以進入77 K以上的液氮溫區,替換掉極其 昂貴的液氦來維持低溫環境,使大規模應用成為 可能。另外,按照BCS理論預言,金屬或金屬合 金的超導臨界溫度不能突破40 K,稱之為麥克米 蘭極限。銅氧化物中的超導,顯然突破了該理論 極限,也說明BCS理論本身就存在局限性。一般 來說,人們認為能夠突破40 K以上臨界溫度的超 導體就稱之為“高溫超導體”(注: 也有說法是20 K),而不能被BCS理論所描述的超導體稱之為 “非正常超導體”。銅氧化物屬于兩者都是的情 形,也有一些超導體臨界溫度雖不高,但同屬于 非正常超導體。高溫超導的發現在當時是極其轟 動的,1987年3月的美國實體學會3月會議,特地 設立“高臨界溫度超導體讨論會”。來自世界各 地的3 000多名實體學家擠滿了1 100人容量的報 告廳,狂熱的會議讨論一直持續了7個小時,直 到淩晨2點才結束。那一次會議被稱為“實體學 界的搖滾音樂節”,是超導研究史上劃時代的重 要裡程碑。雖然人們紛紛揣測為何沒有中國/華 人科學家共享1987年的實體諾獎,但最直接的原 因是他們的成果公布時間都在1987年1月31日的 諾獎提名截止日期之後。令人值得敬佩的是,在 當時物資條件和實驗條件都極其匮乏的情況下, 中國科學家能夠獨立作出如此重要的世界前沿的 科學貢獻,實屬不易。

圖7 趙忠賢帶領的中國高溫超導探索團隊

超導獲諾獎的最近一次,是在2003年由阿列克謝•阿布裡科索夫、維塔利•金茲堡獲得,獎 勵他們在超導方面的先驅性理論工作,同年獲 獎的還有超流理論方面的安東尼•萊格特。這是 超導理論研究獲得的第二次諾獎。阿布裡科索 夫和金茲堡的理論與BCS理論不同,後者是基于 量子力學的微觀理論,而前者隻是所謂的“唯象 理論”。這裡不得不提的是另外一個著名的蘇聯 理論實體學家——列夫•朗道,他是蘇聯實體界 的創始者物,對凝聚态實體理論作出了最傑出的 貢獻,和他比肩的唯有費米,他們倆共同建構了 凝聚态實體的基石——朗道-費米液體理論。正 是朗道發明了基于相變和臨界現象的“朗道相變 理論”,不僅可以描述超導現象,也能描述超流 現象等一系列凝聚态實體中的相變行為。但是, 朗道的理論構造了一個想象中的“序參量”為前 提,而不理會材料中的具體實體微觀機制,是以 稱之為“唯象理論”。金茲堡正是和朗道一同針 對超導現象發展出來了超導唯象理論——稱之 為“金茲堡-朗道理論”。然而光有理論方程并 不能說明問題,阿布裡科索夫發揮了他的數學天 分,從數學上給出了這個理論方程的解析解,并 将超導體劃分成兩大類:第一類超導體隻有一個 臨界磁場,之上為有電阻的正常态,之下為零電 阻的超導态;第二類超導體具有兩個臨界磁場, 上臨界場之上為有電阻、不抗磁的正常态,下臨 界場之下為零電阻、完全抗磁的超導态,中間則 是具有零電阻但不具有完全抗磁性的混合态。阿 布裡科索夫特别指出,在第二類超導體的混合态 中,磁場可以量子化磁通渦旋的方式進入超導 體,每個磁通渦旋對應的磁通量就是一個量子化 的最小磁通機關——“量子磁通”,并且它們将 組成有序排列的磁通格子。這個理論預言随後在 實驗上被直接觀測到,證明了超導現象屬于一種 量子效應。超導磁通量子的存在,意味着超導體 在很多時候電磁特性是非常複雜多變的,這既給 超導的強電應用帶來了許多困難,也給超導的弱 電應用帶來了許多機遇。因為超導應用方面長 久以來的困難性,阿布裡科索夫的工作也一直未 能得到諾獎委員會的重視。1962年朗道則早早因 液氦等其他凝聚态理論獲得諾獎,也可能是委員會擔心這位遭遇車禍的天才挺不了多少年,趕緊 發獎了卻遺憾。2003年獲得諾獎時,金茲堡已是 87歲高齡,阿布裡科索夫已是75歲高齡(圖8)。 不久之後,金茲堡于2009年去世,阿布裡科索夫 則于2017年去世。确實,欲得諾獎,健康長壽也 是重要的前提之一。

圖8 阿布裡科索夫的諾獎證書

以上和超導直接相關的10位諾獎得主也屬 于不完全統計。實際上超導和超流理論研究一脈 相承,許多實體期刊都将其歸為一類。超導BCS 理論中的電子配對思想以及對稱性破缺的概念, 被廣泛應用于超流和粒子實體領域,如湯川互相 作用、希格斯機制等都與之相關。萊格特、朗道 等人獲得的諾獎雖都是頒給了他們的超流理論工 作,卻或多或少與超導相關。湯川秀樹、南部陽 一郎和希格斯等人也相繼獲得了實體諾獎。2016 年,實體學諾獎頒給了戴維•索利斯、鄧肯•霍爾 丹和邁克爾•科斯特利茨三位科學家(圖9),以表 彰他們在理論上發現了拓撲相變和拓撲物質。其 中科斯特利茨和索利斯正是在研究超流和超導現 象的時候提出了相變的理論模型,稱之為“KT 相變”[1] 。近年來,對材料拓撲性質的研究,開 啟了凝聚态實體新的大門,一些在粒子實體領 域常年來難以尋覓的“幽靈粒子”或“天使粒 子”,也相繼在凝聚态物質中被發現,實體學為 此也正在醞釀着一場變革。 可以肯定的是,超導領域還将會湧現多位 諾獎。那麼,超導的下一個諾獎會頒給什麼研究 成果?頒給哪國科學家?頒給哪幾位科學家?

圖9 2016年三位實體諾獎得主

2008年發現鐵基超導材料的日大學學家西 野秀雄(圖10)是超導諾獎“候選者”之一,在近 些年被多家機構預測可能獲得諾獎。鐵基超導材 料是繼銅氧化物高溫超導體之後發現的第二大高 溫超導家族,具有非常龐大的材料體系,當之無 愧是新超導材料之星。有意思的是,西野秀雄發 現鐵基超導體時,其中最高臨界溫度的是La-FeAs-O-F體系中的26 K,并未突破40 K的麥克米蘭 極限,尚不能确認是高溫超導體。實作這一重大 突破,并将塊體超導溫度提升至55 K的,正是來 自中國本土的科學家們。更難能可貴的是,中國 科學家在這場鐵基超導新浪潮中,已經從過去超 導研究中的跟随者迅速成長為一個浪潮引領者。 不僅在鐵基超導材料探索方面取得多項突破性的 發現,而且在鐵基超導物性的實驗研究方面獲得 多項世界領先的成果,在鐵基超導理論方面率先

圖10 鐵基超導發現者西野秀雄 圖10 鐵基超導發現者西野秀雄

提出各種理論解釋和模型,在鐵基超導材料強電 應用方面成功領銜世界,幾乎全方位占據了世界 最前沿。用《科學》雜志評論的一句話:“新超 導體将中國科學家推向世界最前沿。” 2008年 鐵基超導被多家機構評為世界十大科學進展之 一。中國鐵基超導研究團隊(圖11)獲得了2009年 度“求是傑出科學成就集體獎”和2013年度國家 自然科學一等獎;中國科學家趙忠賢和陳仙輝因 鐵基超導材料的突出貢獻獲得2015年度超導材料 探索領域最高榮譽“馬蒂亞斯獎”;中國高溫超 導研究的領軍科學家趙忠賢院士獲得2016年度國 家最高科學技術獎;清華大學薛其坤因單層鐵硒 超導等研究獲得2016年度“未來科學大獎”物質 科學獎。這系列獎項說明,中國科學家在世界超 導研究領域已經占據先鋒隊裡的一席之地 。

圖11 中國鐵基超導研究團隊

2015年發現的硫化氫高壓超導也可能是下 一個超導諾獎的熱門“候選”。兩位德國科學家 德羅茲多夫和厄麥斯(圖12)在實驗上成功測量了 200萬個大氣壓下H3S的電阻和磁化率,發現了 高達203 K的超導電性,是目前為止超導臨界溫 度的最高紀錄。雖然該體系超導微觀機理比較清 楚,而且如此高的外界壓力也意味着應用幾無可 能,但畢竟也是突破紀錄的啟發性嘗試。 此外,在超導材料探索方面,1979年發現 的有機超導體和重費米子超導體屬于非正常超導 體的另兩大家族,也可能是下一個超導諾獎。當 然,人們更加期待在未來的某一天,室溫300 K下的超導體會被發現,那必定将誕生另一個超導 諾獎。

圖12 發現硫化氫超導的兩位德國科學家德羅茲多夫和厄麥斯

最後,在超導研究方面必定會獲得諾獎的将是高溫超導的微觀理論或非正常超導體的微觀理 論。正如前文所述,銅氧化物高溫超導體和鐵基 高溫超導體已經無法用傳統的BCS理論描述,其 中遇到的困難甚至是突破朗道-費米液體理論的。 也就是說,一旦高溫超導微觀理論取得實質性的 突破,那麼傳統凝聚态實體研究的基石可能将要 重建,對整個實體學的影響都是前所未有的 。 當然,諾獎是無法100%預測的,獲不獲得 諾獎,科學家都會為超導之謎而持續不斷地奮 鬥。可喜的是,近年來,中國在超導研究之路上 的隊伍不斷發展壯大,無論在超導材料探索、 超導物性研究、超導機理研究、超導應用技術 方面,中國科學家的貢獻都越來越多、越來越重 要、越來越前沿。我們完全有理由相信,下一個 超導領域的重大突破,也許會發生在中國,甚至 是我們自己的身邊。屆時,是否需要用諾獎來衡 量,都已不再重要。