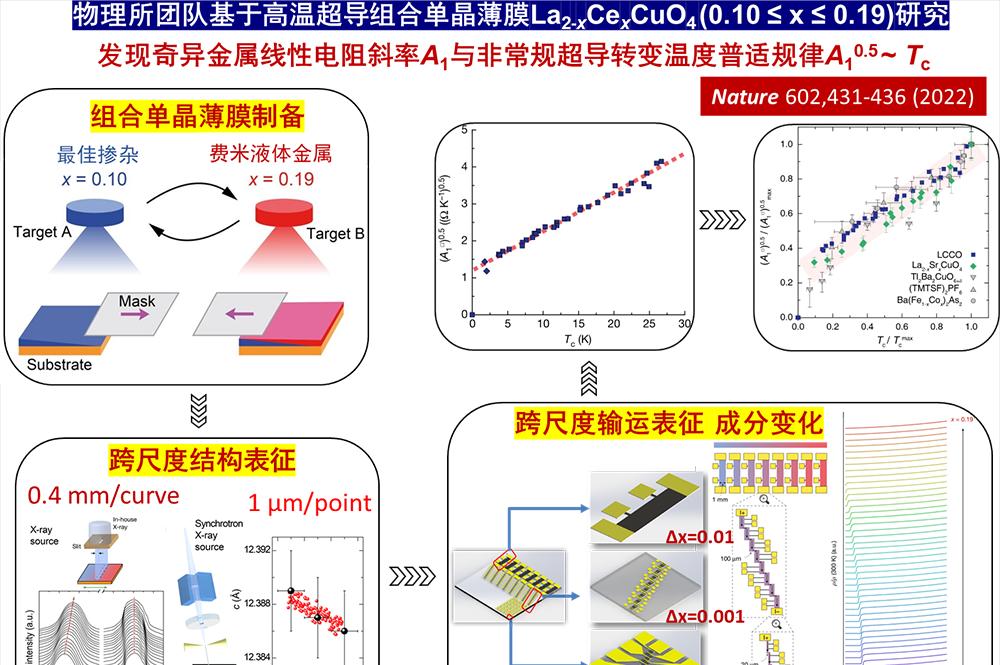

最近,中國科學院實體研究所/北京凝聚态實體國家研究中心利用材料基因工程“連續組分外延薄膜與比對的跨尺度表征技術”獲得了奇異金屬散射(線性電阻斜率A )與高溫超導轉變溫度(Tc)之間的普适實體規律(A~Tc)。這一規律揭示了非正常超導與奇異金屬态這兩大跨世紀難題的共同驅動機制,走出高溫超導“量變導緻質變”的關鍵一步。相關成果以為題于中原標準時間2022年2月17日在《自然》雜志刊發【 602, 431,2022】。

一、問題與挑戰:高溫超導與其奇異金屬正常态間是否存在量化實體規律?

超導自誕生至今已有110年的研究曆史,早期的超導研究集中在傳統金屬及合金中,其超導轉變溫度通常較低(

1986年發現的銅氧化物超導家族,其超導轉變溫度突破McMillan極限,常壓下最高到達135 K。已有的實驗結果證明高溫超導體中同樣存在電子配對,但不同于電聲子配對機制,高溫超導體廣泛被認為來源于電子間關聯互相作用,被稱為非正常超導體。經過30多年的研究,高溫超導機理仍未達成共識,成為凝聚态實體研究中的跨世紀難題。究其原因,高溫超導體系的複雜性使得研究者對決定其轉變溫度的重要實體量實驗認識仍然不足,尚不能啟發理論突破。

随着研究不斷深入,越來越多的證據表明高溫超導的奧秘可能存在于産生超導的正常态當中。對于銅氧化物超導體,當溫度升至超導轉變溫度以上,其電阻率ρ随溫度T表現出線性依賴(即Δρ=A T)的“奇異金屬”行為,與正常金屬的費米液體平方關系(Δρ=A T )相悖,成為高溫超導體正常态中最為“不正常”的特性。同高溫超導的機理一樣,奇異金屬行為的微觀起源也是凝聚态實體的一大未解之謎。已有的實驗結果顯示奇異金屬态與高溫超導相輔相成,是以揭示它們之間的内在量化聯系,有望為進一步揭示高溫超導機理提供重要線索。

實體研究所金魁研究員帶領團隊發揮超導單晶薄膜和超導組合薄膜技術特色,長期深入研究一類關鍵高溫超導體系La Ce CuO (LCCO,唯一覆寫全超導摻雜區的電子型高溫超導體系,但隻能以單晶薄膜的形式穩定存在)。2011年,金魁及合作者基于數年努力獲得的系列高品質單組分LCCO超導單晶薄膜,首次獲得完整的電子摻雜銅氧化物過摻雜區域相圖【Nature 476, 73, 2011】,發現了該體系異于反鐵磁自旋漲落的第二量子臨界點【Proc. Natl. Acad. Sci. USA 109, 8440, 2012】。

他們通過研究LCCO薄膜低至20 mK(毫開爾文)的正常态輸運特性,發現奇異金屬散射率A 與超導轉變溫度Tc呈正關聯,暗示奇異金屬态與高溫超導存在某種内在聯系。然而,受組分控制精度(約百分之一)限制,使用傳統的單點研究模式難以得到足夠數量的高精度資料,這使得擷取兩者之間的定量化規律成為一個極具挑戰性的課題。

二、創新與結果:發展新一代高通量實驗技術成功獲得普适實體規律

該團隊曆時多年創造性地将材料基因工程的理念和核心技術引入超導研究,針對高溫超導材料特點不斷發展高通量制備與跨尺度快速表征技術【見中文綜述,實體學報 70, 017403, 2021】,推進材料基因計劃與超導研究的深度交叉融合,開創了獨具特色的高通量超導研究範式【見英文綜述Supercond. Sci. Technol. 32, 123001, 2019;Chin. Phys. B 27, 127402, 2018】。

2017年,團隊首次利用組合雷射分子束外延技術在1 平方厘米單晶襯底上成功制備出沿一個方向具有連續化學組分梯度(0.10≤x≤0.19)的單一取向La Ce CuO 高通量薄膜【Sci. China: Phys., Mech. Astron. 60, 087421, 2017,封面故事】,其兩端組分分别對應于最佳超導摻雜(x = 0.10)和費米液體金屬(x = 0.19)。

在此基礎上,結合團隊發展的從毫米到微米的跨尺度結構和輸運表征技術,将物性分辨率提升兩個數量級(至萬分之一),進而精确地确定了量子臨界組分xc。通過國際合作在美國勞倫斯伯克利國家實驗室同步輻射光源(Beamline 12.3.2 @Advanced Light Source)完成微米量級的X射線結構分析。

傳統實驗方法三年時間隻有個别資料點,而基于新一代全流程高通量實驗,團隊成功在數月時間積累足夠數量的可靠資料,并首次觀察到了超導轉變溫度Tc、相對摻雜組分(x-x)與奇異金屬散射率A 三者之間的定量化規律Tc ~(x-x)~A。更重要的是,從LCCO中獲得的T ~A規律可推廣至空穴型銅氧化物、鐵基超導體、有機超導體等非正常超導體系,具有普适性,表明奇異金屬态與非正常超導态有共同的驅動因素。

三、高通量超導研究範式

這一工作是材料基因計劃與超導研究的深度交叉融合産生的高通量超導研究範式的成功案例。兩名國際審稿人将該團隊開創的“連續組分外延薄膜與比對的跨尺度表征技術”加速高溫超導定量化實體規律探索的新型研究範式高度評價為“tour de force”(絕技)。銅氧化物高溫超導體中還有更多的量化規律有待發掘,研究團隊計劃繼續發展和使用新一代高通量實驗技術,系統地探索産生高溫超導電性的其它關鍵因素,同時在實體所懷柔材料基因平台單晶薄膜實驗站推廣該實驗技術至其它量子材料體系。

該工作是在趙忠賢院士的建議下,由金魁研究員構思并帶領團隊攻關,實體所蔣坤特聘研究員、楊義峰研究員、胡江平研究員、向濤院士提供理論支援,實體所程智剛特聘研究員協助低溫測試、美國勞倫斯伯克利國家實驗室Tamura研究員和馬裡蘭大學Takeuchi教授幫助同步輻射結構表征。金魁團隊骨幹袁潔主任工程師和陳其宏特聘研究員為并列第一作者,多名博士後、研究所學生和已畢業博士生參與貢獻。胡江平研究員、Takeuchi教授和金魁研究員為共同通訊作者。

以上工作得到了國家重點研究發展計劃、國家自然科學基金、北京自然科學基金、廣東省重點領域研發計劃、以及中國科學院戰略性先導科技專項(B類)、前沿重點項目和創新交叉團隊的支援。

編輯:藏癡