摘要 超导作为凝聚态物理前沿领域之一,百余年来长盛不衰,相关研究促成了至少5次诺贝尔物理学奖,获奖人数至少10 人。随着超导研究的不断发展,中国科学家在其中的贡献也越来越重要,特别是在铁基超导领域已经引领世界前沿。本文 将从各位诺奖得主的经历,主要介绍超导研究及其重要性, 并探讨未来超导领域可能产生诺奖之处。

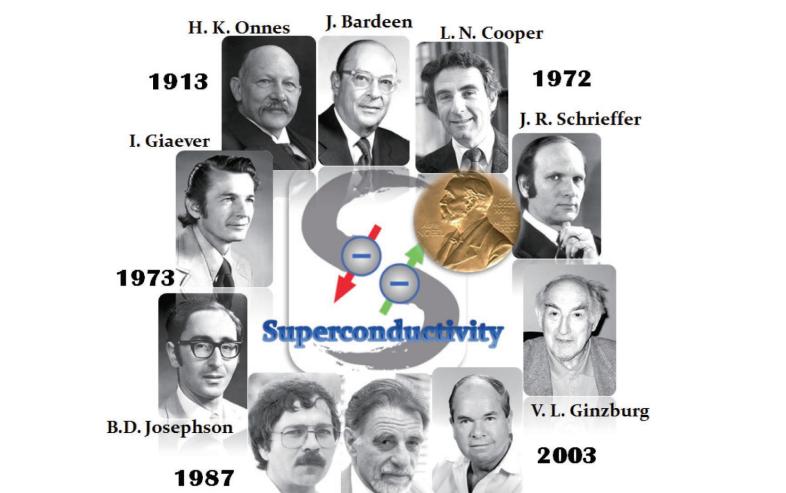

每年的十月初,科学界都要热闹一波,因 为这是诺贝尔奖宣布的时间。虽然诺奖并不代表 最高的学术研究水平,但已经被潜移默化成为了 科学界的最高荣誉。自从1901年第一届诺贝尔物 理学奖颁发给伦琴以来,百余年里已有200多位 科学家荣获诺贝尔物理学奖 。在物理诺奖的历 史上,天体物理、粒子物理、原子分子与光物 理、凝聚态物理等四大领域风水轮流转,细数 下来,凝聚态物理相关的诺奖有50位左右。在 这些科学家中,至少有10位科学家(图1)是直接 因为超导的相关研究而获得物理诺奖。他们分别 是卡末林•昂尼斯(1913年),约翰•巴丁、列昂•库 伯、约翰•施里弗(1972年),伊瓦尔•贾埃沃、布 莱恩•约瑟夫森(1973年),乔治•柏诺兹、亚历山 大•缪勒(1987年),阿列克谢•阿布里科索夫、维 塔利•金兹堡(2003年) 。

确切地说,超导只是凝聚态物理领域中的 一个分支,算是整个物理的分支的分支。为何一 个小小的超导领域,具有如此强大的生命力,又 如此受诺奖委员会的青睐呢? 超导,从字面上理解,就是“超级导电” 之意。处于超导态的材料,其电阻率为零,且具有非常强大的完全抗磁性,即处于外磁场中时其 内部磁感应强度也是零。如此优越的电磁特性, 是其他任何材料都难以比拟的。于是,凡是需要 用到电或磁的地方,超导都有大显神通的机会。 例如,采用超导材料替换传统的铜铝合金输电 线,就可以节约高压输电仍难以避免的15 %左 右的输电损耗。利用超导线圈制作的超导磁体, 磁场强度可以达到25 T以上,和常规磁体搭配甚 至能够实现45 T以上的超强稳恒磁场。如今医院 核磁共振成像仪大多采用了超导磁体技术,最高 分辨率足以把人类大脑里860亿根神经元给全部 测绘出来!利用超导的强大电磁特性,可以实现 604 km/h的高速稳定超导磁悬浮列车,从北京到 上海的旅程可缩短至2 h左右。超导材料的量子 特性更具令人艳羡的极大应用潜力,因为超导电 性的形成,正是由于材料中的电子体系发生了两 两配对而形成电子集体的宏观量子凝聚态。利用 超导电子集体之间的量子干涉行为,可以实现最 高精度达到量子极限的超导量子干涉仪。利用超 导量子效应做成的逻辑运算单元——超导量子比 特,可以构造运算能力比传统计算机高数十万倍 的超导量子计算机。即便是简单利用超导材料对

图1 因超导获诺贝尔物理学奖的10位科学家

光、电、磁的敏感特性,也可以制作极其敏感的 单光子探测器,是目前量子卫星通信技术的关键 元件;也可以制作信噪比极好的超导滤波器,在 信息爆炸的时代提供优越的通信质量保障;还可 以制作超导太赫兹发生器和接收器,在军事和安 全领域具有极大的潜力。以上例子不过是超导应 用领域的一小部分。正是因为超导如此具有诱惑 力,才驱使一代又一代的科学家为之着迷。

超导的重要性,远远不局限于它的广阔应 用潜力。事实上,针对超导现象的研究,带动了 凝聚态物理学乃至整个物理学的发展。在实验 上,针对超导材料各种复杂特性的研究,促使人 们不断改进各种测量技术精度,提高测量环境 指数,发展新的测量手段。例如:针对材料电子 微观状态测量的光电子能谱技术,其能量分辨率 从最初的100 meV,到现在1 meV以下,固体核 磁共振技术能够达到10 mK低温,电阻测量技术 能达到200万个大气压的超高压,新的共振非弹 性X射线技术得以迅速发展。这些实验技术的发展,是近百年来凝聚态物理不断涌现新现象和新 发现的硬件基础。在理论上,针对超导电性的研 究发展出来电子配对的思想和对称性自发破缺的 概念,影响到了冷原子、粒子物理、宇宙学等领 域;而对关联电子效应的认识推进了人们对多体 相互作用的理解,转而采用拓扑序来重新描述我 们的微观世界。新的理论框架正在萌芽生根成 长,凝聚态物理大厦即将重新焕发青春,甚至整 个物理学可能出现再次变革。 正是因为超导如此具有非凡魅力和重要 性,才在百余年来一直属于物理学前沿的研究内 容,并被诺奖委员会看重。这些关于超导的故 事,或许都可以从诺奖的历史中寻找到痕迹,而 那些因超导获奖的科学家,每个人都是一部有趣 的传奇。 1913年,卡末林•昂尼斯因为低温物性的研 究以及液氦的成功制备而获得诺贝尔物理学奖。 其中,低温物性的研究内容就包括他在1911年发 现的第一个超导体——金属汞。发现金属汞超导的关键,就是获得液氦以提供低温环境。根 据理想气体状态方程,把各种气体进行加压就 能变成液体,对应液化的气体其沸点在常压下很 低。例如:氮气在常压下的沸点就是 77 K,进 一步减压制冷可以达到 40 K左右的低温环境。 在其他气体纷纷被征服之后,最后只剩下氢气和 氦气两个最轻的气体尚未液化。昂尼斯在荷兰的 莱顿大学建设了低温物理实验室,其主要目的就 是攻克氢气和氦气的液化。经过好友范德瓦尔斯 (1910年获物理诺奖)的指点,昂尼斯意识到光凭 理想气体状态方程是不够的,必须考虑气体分子 间相互作用的范德瓦尔斯方程,并很快攻克液 氢技术。终于在1908年7月10日,昂尼斯实现了 氦气的液化(图2),获得常压下沸点为4.2 K的液 态氦。利用液氦进一步减压制冷,可以达到约 1.5 K的低温环境,而He-3制冷则可以达到0.1 K 以下的低温。昂尼斯的成功开启了低温物理学的 大门。在此之前,人们对金属在低温下的导电性 并不了解,因为当时的实验条件根本达不到足够 低的温度。人们纷纷猜测,金属电阻率可能在低 温下会出现迅速增大到发散的现象,或者降低到 一定程度就停留在因杂质和缺陷导致的剩余电阻 率值上。昂尼斯则一直认为,如果测量纯度极高 的金属材料,就有可能在趋于绝对零度的时候, 电阻率持续不断减小到零。有了液氦这个低温武 器,昂尼斯很快就测量了各种金属的低温电阻 率,发现室温下导电性最好的铂、金等到了低温 都存在剩余电阻率。终于在1911年,昂尼斯让实 验室助手开始测量金属汞的低温电阻率,主要是 因为汞可以蒸馏提纯,纯度可以极高,堪称完美 金属。神奇的一天就在4月8日的一个普通周末发 生了,实验室助手在测量汞的低温电阻时,发现 跨越4.2 K的时候突然测不到电阻了,即读数要 低于仪器的分辨率10-5 Ω。昂尼斯听过这个事情 后,立刻让助手们重复了实验,并在他的笔记本 上记录了“超级导电”的字样。但是因为4.2 K 恰好和液氦沸点重合,令人不禁怀疑测量是否有 问题。昂尼斯和同事们又花了数月时间确认这个 现象,才慎重地在荷兰莱顿大学学报上发表相关 结果,并命名为“超导”。证明超导体电阻率是否为零,其实是一件非常棘手的事情。莱顿大学 低温物理实验室的技术员即使在昂尼斯去世后16 年,仍然在重复相关的实验以不断提高实验精 度。最终,人们证明超导体的电阻率要远远比室 温下电阻率最低的常规金属铂还要小10个数量 级。如果在超导环里实现1 A的稳恒电流,那么 可以持续稳定地保证一千亿年不衰减,比宇宙的 年龄还要长!在这种情况下,人们完全可以认为超导体的电阻率是完美的零,令人不免为其神奇 之处感叹不已!

图2 莱顿大学关于昂尼斯获得液氦的纪念碑

1972年,时隔近60年后超导才再度获得诺 贝尔奖。三位获奖者约翰•巴丁、里奥•库伯、约 翰•施里弗的获奖理由是“因其共同发展的超导 理论,通常称为BCS理论”。这是一段耐人寻味 的历史,间接原因可能是20世纪20~50年代的诺 奖主要颁给了量子力学、粒子物理和天体物理, 更直接的原因是超导领域在当时并不够火。昂 尼斯发现第一个超导体之后,许多金属单质被陆 续证明是超导体,在许多金属合金中也发现了超 导,但令人郁闷的是,它们的临界温度都极低, 几乎统统低于20 K(图3)。如此低的温度,意味 着必须要靠液氦来维持低温,但氦是稀有气体, 液氦又很难制得,因此超导应用的成本是非常高 昂的。另外一个重要的问题是,对超导微观本质 的理解一直处于非常艰难的阶段。许多聪明绝顶 的科学家,如爱因斯坦、费曼、海森堡等人都曾 尝试过建立超导的微观理论,但是,都失败了。 可以说,超导的理论问题搭进去一大群诺奖得 主,却依然无果。事情的转机在20世纪50年代, 量子力学已经发展成熟,基于量子力学框架的固 体物理理论也发展起来了,人们才逐渐对固体材料中的微观导电机制有了深刻的理解。在完成对 半导体晶体管的研究之后,巴丁敏锐地意识到 超导将是下一个突破的机会。于是他拉上博士后 库伯和研究生施里弗,组建了一个老中青结合的 “三人团”,在数月之后的集中努力下,终于在 1956年取得了突破。库伯首先证明金属中电子若 存在一种弱的吸引相互作用的话,是可以构成电 子对稳定存在的;施里弗继而找到一个合适描述电子对的波函数,并给出了超导电子的运动方 程;巴丁则从领导者的角度,指出电子之间是通 过交换原子振动量子发生弱吸引相互作用,并引 领库伯和施里弗从理论上证明了零电阻效应和完 全抗磁性的存在,这个理论也因此以他们三人名 字命名为BCS理论。超导微观理论几乎完美解释 了常规金属超导特性,其中电子如何产生吸引相 互作用的思想影响深远。

图3 各种代表性超导材料发现的年代及其临界温度 图3 各种代表性超导材料发现的年代及其临界温度

这里有几个有意思的故事。巴丁找施里弗 做这个方向研究的时候,问过他是研究生几年 级,他答道是新入学不久的,然后巴丁就说: “那行,就先做做超导这个难题,耽误你几年时 间也没事,还可以找别的课题再想办法毕业。” 施里弗在寻找超导波函数历程中也是极其痛苦 的,但他是个兴趣广泛的人,包括经常跨领域听 粒子物理学的相关演讲报告。在某一次放假返校 的火车上,施里弗终于受到粒子物理中某个公式 的启发,写下来一个看似违反常规的超导波函 数,后来证明是对的。当时他只有24岁。巴丁本 人更是物理学界的传奇,他是历史上唯一一位获 得两次诺贝尔物理学奖(图4)的科学家。他的第一次诺奖就发生在他刚刚组建“超导梦之队”之 初的1956年,因他和贝尔实验室的肖克利、布拉 顿等三人(图5)一起发明了半导体晶体管,成为 现代半导体和计算机技术的基石。在获第一个诺 奖的时候,颁奖人问巴丁是否带家属过来,他说 带了两个儿子,但是让他们在旅馆呆着了,没想 到可以来诺奖现场,颁奖人于是半开玩笑说: “那下次吧!”结果还真有下次,而且1972年这 次,巴丁果断带了儿子们去接受诺奖风范的熏 陶。他们在后来也成为了著名的科学家。巴丁 曾于1975年和1980年来中国访问两次,在中科院 物理所作报告的时候,他道出了成功的秘诀:努 力、机遇、合作。也是在这里,在这个时间段,

图4 巴丁的诺奖证书和两枚奖章 图4 巴丁的诺奖证书和两枚奖章

中国组建了超导研究的第一支排头兵,并在后续 的超导研究中取得了多项世界前沿的成果。这些 科学先驱者如今已开枝散叶,培养了一批世界超 导研究的主力军。

图5 巴丁、布拉顿、肖克利在贝尔公司

紧接着的1973年,超导再度摘得物理诺 奖,这次是因为超导的应用研究。布莱恩•约瑟 夫森因在超导隧道效应的理论预言(后被称为 “约瑟夫森效应”),伊瓦尔•贾埃沃因为实验上 实现超导隧道结,和另一位江琦铃于奈因半导体隧道结等三人分享了当年的物理诺奖。约瑟夫森 获诺奖时,年龄仅33岁,仅次于劳伦斯•布拉格 (25岁)和李政道(31岁)的获奖年龄,而他做出相 关研究工作的年龄,也不过22岁,还是研究生二 年级阶段。在约瑟夫森刚读研究生的时候,他的 导师是当时的超导大牛之一皮帕德,他要约瑟夫 森自己找研究课题。偶然一次聆听当时的另一位 大牛物理学家——菲利普•安德森(1977年物理诺 奖得主)的演讲,约瑟夫森觉得两个超导体之间 可能存在集体量子隧道效应现象。他尝试用简单 的变分法做了计算,并把初步的结果给导师看, 结果招来一顿猛批。约瑟夫森不服,又去将计算 结果发给理论大咖巴丁(时已因BCS理论成名), 又是招来一顿猛批,巴丁说他压根不相信这么奇 怪的结果。幸好,安德森表示了对年轻的约瑟夫 森的支持,并鼓励他撰写论文发表,他才总算勉 强毕了业。由于巴丁和导师的反对,约瑟夫森毕 业后一度对科研有点心灰意冷。然而安德森注意 到,贾埃沃实际上在2年前就观察到了超导体之 间的隧道电流,就让同事重复类似实验,并成功 观察到了约瑟夫森理论预言的结果。人们才纷纷相信超导体之间可以存在量子集体隧道效应, 并且隧道电流对磁场极度敏感。巴丁也在实验结 果出来之后对约瑟夫森的态度来了个180°转弯, 进而努力支持他的科研事业,或许导致了他成功 得诺奖。令人遗憾的是,业界的承认也许对约瑟 夫森来的晚了一些,他的研究兴趣很快从物理转 移到了生物。特别是在晚年,约瑟夫森在一些超 自然现象如人体特异功能等方面做了大量的“科 研”,他本人也为之着迷,甚至曾在中国某名牌 大学做过相关主题的讲演,于是他逐渐淡出了正 统科学界视野。约瑟夫森效应是超导电子学应用 的基础,超导量子干涉仪、超导量子比特、超导 量子计算机等都依赖于此效应。除了超导的强电 应用之外,这开启了超导应用的另一半天地—— 弱电应用。特别是超导量子计算机的发展,这些 年非常迅猛,中国业已在上海投建阿里巴巴量子 计算实验室,期待10年内建造出国产量子计算 机。 超导的下一次诺奖在1987年,再度颁给了 超导材料研究——高温超导体的发现,由两位来 自IBM公司的工程师柏诺兹和缪勒获得。大家不 必惊讶于他们的工作单位,因为当时的大型公司 都设有基础科研部门,和如今的国家实验室没有 什么区别,贝尔实验室就培育了一群如巴丁这样 著名的科学家。柏诺兹是缪勒的博士,毕业后留 在公司继续和导师做研究,目的就是从氧化物陶 瓷材料中寻找超导电性。他们的探索并不受大家 支持,因为常理上氧化物陶瓷材料几乎都是绝缘 体,别说超导,连导电都困难。然而他们并没有 因此放弃,“我们从未想过会获得成功,我们只 能一直保持低调,不停地加班又加班,借同事的 设备来完成实验。”20年后的柏诺兹曾这么回忆 道。终于在1986年,他们注意到法国科学家提到 一类稀土铜氧化物La-Ba-Cu-O体系具有金属导 电性,随后他们很快合成了材料,并把电阻测量 到了低温,发现在35 K以下电阻降为零。因为三 个样品里只有一个样品具有零电阻效应,他们在 发表论文时也慎重用了“可能的高温超导电性” 的说法。在来年继续完成抗磁性实验测试后,才 确定是超导。35 K的临界温度看似不高,但是在当时已经突破了超导材料Nb3Ge保持的23.2 K的 临界温度记录,相对之前总是在20 K之下的低温 超导,这已经算是“高温”了,故而称之为“高 温超导体”(图6)。柏诺兹和缪勒的论文于1986 年6月发表,到1987年10月获得物理诺奖,间隔 16个月,几乎创下诺奖工作最快的得奖记录。比 他们还快的,是两个中国人——杨振宁和李政道 (获奖当时持的还是中华民国护照),于1957年因 弱相互作用宇称不守恒的理论工作获诺奖 。

图6 柏诺兹展示La-Ba-Cu-O高温超导体结构

为什么柏诺兹和缪勒能够如此之快获得诺 奖,还得归功于中国/华人科学家的贡献。在得 知柏诺兹和缪勒的工作之后,中国科学院物理研 究所的赵忠贤团队(图7)和美国休斯顿大学朱经 武及阿拉巴马大学的吴茂昆团队对此非常兴奋, 因为刚刚找到的“高温超导”材料特性和他们长 年以来探索高临界温度超导体的思路非常契合。 仅仅过去数月时间,这两支来自中国和美国的超 导探索队伍不仅完全独立重复了柏诺兹和缪勒的 工作,而且还发现了更高超导温度的迹象,最终 在1987年2月各自独立地在Y-Ba-Cu-O体系成功 实现了93 K的超导电性,为此诱发一轮刷超导临界温度的科技竞赛。从35 K到90 K,这个惊人的 跨越说明铜氧化物超导材料的优越性,意味着它 完全可以进入77 K以上的液氮温区,替换掉极其 昂贵的液氦来维持低温环境,使大规模应用成为 可能。另外,按照BCS理论预言,金属或金属合 金的超导临界温度不能突破40 K,称之为麦克米 兰极限。铜氧化物中的超导,显然突破了该理论 极限,也说明BCS理论本身就存在局限性。一般 来说,人们认为能够突破40 K以上临界温度的超 导体就称之为“高温超导体”(注: 也有说法是20 K),而不能被BCS理论所描述的超导体称之为 “非常规超导体”。铜氧化物属于两者都是的情 形,也有一些超导体临界温度虽不高,但同属于 非常规超导体。高温超导的发现在当时是极其轰 动的,1987年3月的美国物理学会3月会议,特地 设立“高临界温度超导体讨论会”。来自世界各 地的3 000多名物理学家挤满了1 100人容量的报 告厅,狂热的会议讨论一直持续了7个小时,直 到凌晨2点才结束。那一次会议被称为“物理学 界的摇滚音乐节”,是超导研究史上划时代的重 要里程碑。虽然人们纷纷揣测为何没有中国/华 人科学家共享1987年的物理诺奖,但最直接的原 因是他们的成果公布时间都在1987年1月31日的 诺奖提名截止日期之后。令人值得敬佩的是,在 当时物资条件和实验条件都极其匮乏的情况下, 中国科学家能够独立作出如此重要的世界前沿的 科学贡献,实属不易。

图7 赵忠贤带领的中国高温超导探索团队

超导获诺奖的最近一次,是在2003年由阿列克谢•阿布里科索夫、维塔利•金兹堡获得,奖 励他们在超导方面的先驱性理论工作,同年获 奖的还有超流理论方面的安东尼•莱格特。这是 超导理论研究获得的第二次诺奖。阿布里科索 夫和金兹堡的理论与BCS理论不同,后者是基于 量子力学的微观理论,而前者只是所谓的“唯象 理论”。这里不得不提的是另外一个著名的苏联 理论物理学家——列夫•朗道,他是苏联物理界 的奠基人物,对凝聚态物理理论作出了最杰出的 贡献,和他比肩的唯有费米,他们俩共同构建了 凝聚态物理的基石——朗道-费米液体理论。正 是朗道发明了基于相变和临界现象的“朗道相变 理论”,不仅可以描述超导现象,也能描述超流 现象等一系列凝聚态物理中的相变行为。但是, 朗道的理论构造了一个想象中的“序参量”为前 提,而不理会材料中的具体物理微观机制,所以 称之为“唯象理论”。金兹堡正是和朗道一同针 对超导现象发展出来了超导唯象理论——称之 为“金兹堡-朗道理论”。然而光有理论方程并 不能说明问题,阿布里科索夫发挥了他的数学天 分,从数学上给出了这个理论方程的解析解,并 将超导体划分成两大类:第一类超导体只有一个 临界磁场,之上为有电阻的正常态,之下为零电 阻的超导态;第二类超导体具有两个临界磁场, 上临界场之上为有电阻、不抗磁的正常态,下临 界场之下为零电阻、完全抗磁的超导态,中间则 是具有零电阻但不具有完全抗磁性的混合态。阿 布里科索夫特别指出,在第二类超导体的混合态 中,磁场可以量子化磁通涡旋的方式进入超导 体,每个磁通涡旋对应的磁通量就是一个量子化 的最小磁通单位——“量子磁通”,并且它们将 组成有序排列的磁通格子。这个理论预言随后在 实验上被直接观测到,证明了超导现象属于一种 量子效应。超导磁通量子的存在,意味着超导体 在很多时候电磁特性是非常复杂多变的,这既给 超导的强电应用带来了许多困难,也给超导的弱 电应用带来了许多机遇。因为超导应用方面长 久以来的困难性,阿布里科索夫的工作也一直未 能得到诺奖委员会的重视。1962年朗道则早早因 液氦等其他凝聚态理论获得诺奖,也可能是委员会担心这位遭遇车祸的天才挺不了多少年,赶紧 发奖了却遗憾。2003年获得诺奖时,金兹堡已是 87岁高龄,阿布里科索夫已是75岁高龄(图8)。 不久之后,金兹堡于2009年去世,阿布里科索夫 则于2017年去世。确实,欲得诺奖,健康长寿也 是重要的前提之一。

图8 阿布里科索夫的诺奖证书

以上和超导直接相关的10位诺奖得主也属 于不完全统计。实际上超导和超流理论研究一脉 相承,许多物理期刊都将其归为一类。超导BCS 理论中的电子配对思想以及对称性破缺的概念, 被广泛应用于超流和粒子物理领域,如汤川相互 作用、希格斯机制等都与之相关。莱格特、朗道 等人获得的诺奖虽都是颁给了他们的超流理论工 作,却或多或少与超导相关。汤川秀树、南部阳 一郎和希格斯等人也相继获得了物理诺奖。2016 年,物理学诺奖颁给了戴维•索利斯、邓肯•霍尔 丹和迈克尔•科斯特利茨三位科学家(图9),以表 彰他们在理论上发现了拓扑相变和拓扑物质。其 中科斯特利茨和索利斯正是在研究超流和超导现 象的时候提出了相变的理论模型,称之为“KT 相变”[1] 。近年来,对材料拓扑性质的研究,开 启了凝聚态物理新的大门,一些在粒子物理领 域常年来难以寻觅的“幽灵粒子”或“天使粒 子”,也相继在凝聚态物质中被发现,物理学为 此也正在酝酿着一场变革。 可以肯定的是,超导领域还将会涌现多位 诺奖。那么,超导的下一个诺奖会颁给什么研究 成果?颁给哪国科学家?颁给哪几位科学家?

图9 2016年三位物理诺奖得主

2008年发现铁基超导材料的日本科学家西 野秀雄(图10)是超导诺奖“候选者”之一,在近 些年被多家机构预测可能获得诺奖。铁基超导材 料是继铜氧化物高温超导体之后发现的第二大高 温超导家族,具有非常庞大的材料体系,当之无 愧是新超导材料之星。有意思的是,西野秀雄发 现铁基超导体时,其中最高临界温度的是La-FeAs-O-F体系中的26 K,并未突破40 K的麦克米兰 极限,尚不能确认是高温超导体。实现这一重大 突破,并将块体超导温度提升至55 K的,正是来 自中国本土的科学家们。更难能可贵的是,中国 科学家在这场铁基超导新浪潮中,已经从过去超 导研究中的跟随者迅速成长为一个浪潮引领者。 不仅在铁基超导材料探索方面取得多项突破性的 发现,而且在铁基超导物性的实验研究方面获得 多项世界领先的成果,在铁基超导理论方面率先

图10 铁基超导发现者西野秀雄 图10 铁基超导发现者西野秀雄

提出各种理论解释和模型,在铁基超导材料强电 应用方面成功领衔世界,几乎全方位占据了世界 最前沿。用《科学》杂志评论的一句话:“新超 导体将中国科学家推向世界最前沿。” 2008年 铁基超导被多家机构评为世界十大科学进展之 一。中国铁基超导研究团队(图11)获得了2009年 度“求是杰出科学成就集体奖”和2013年度国家 自然科学一等奖;中国科学家赵忠贤和陈仙辉因 铁基超导材料的突出贡献获得2015年度超导材料 探索领域最高荣誉“马蒂亚斯奖”;中国高温超 导研究的领军科学家赵忠贤院士获得2016年度国 家最高科学技术奖;清华大学薛其坤因单层铁硒 超导等研究获得2016年度“未来科学大奖”物质 科学奖。这系列奖项说明,中国科学家在世界超 导研究领域已经占据先锋队里的一席之地 。

图11 中国铁基超导研究团队

2015年发现的硫化氢高压超导也可能是下 一个超导诺奖的热门“候选”。两位德国科学家 德罗兹多夫和厄麦斯(图12)在实验上成功测量了 200万个大气压下H3S的电阻和磁化率,发现了 高达203 K的超导电性,是目前为止超导临界温 度的最高纪录。虽然该体系超导微观机理比较清 楚,而且如此高的外界压力也意味着应用几无可 能,但毕竟也是突破纪录的启发性尝试。 此外,在超导材料探索方面,1979年发现 的有机超导体和重费米子超导体属于非常规超导 体的另两大家族,也可能是下一个超导诺奖。当 然,人们更加期待在未来的某一天,室温300 K下的超导体会被发现,那必定将诞生另一个超导 诺奖。

图12 发现硫化氢超导的两位德国科学家德罗兹多夫和厄麦斯

最后,在超导研究方面必定会获得诺奖的将是高温超导的微观理论或非常规超导体的微观理 论。正如前文所述,铜氧化物高温超导体和铁基 高温超导体已经无法用传统的BCS理论描述,其 中遇到的困难甚至是突破朗道-费米液体理论的。 也就是说,一旦高温超导微观理论取得实质性的 突破,那么传统凝聚态物理研究的基石可能将要 重建,对整个物理学的影响都是前所未有的 。 当然,诺奖是无法100%预测的,获不获得 诺奖,科学家都会为超导之谜而持续不断地奋 斗。可喜的是,近年来,中国在超导研究之路上 的队伍不断发展壮大,无论在超导材料探索、 超导物性研究、超导机理研究、超导应用技术 方面,中国科学家的贡献都越来越多、越来越重 要、越来越前沿。我们完全有理由相信,下一个 超导领域的重大突破,也许会发生在中国,甚至 是我们自己的身边。届时,是否需要用诺奖来衡 量,都已不再重要。