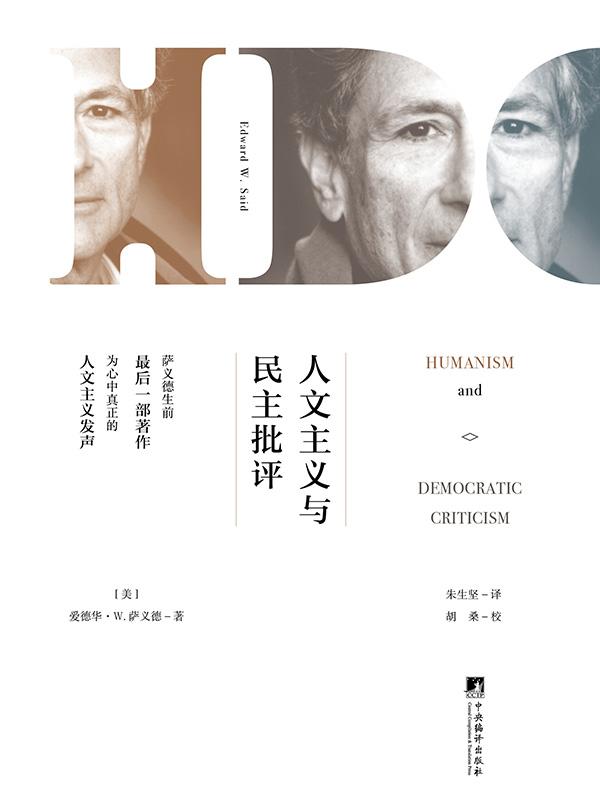

本文原名《作家和知識分子的公共角色》,選自賽義德的最後一本書《人文主義與民主批評》,該書于2017年6月由三會書/中央彙編出版社出版。在這本書中,賽義德這樣說:"9/11之後,一種突如其來的政治氣候籠罩着美國,并在不同程度上籠罩了世界其他地區。反恐戰争,阿富汗戰争,英國和美國軍隊入侵伊拉克:這些都創造了一個敵對情緒不斷上升的世界......導緻所謂的"西方"和"伊斯蘭"之間的沖突惡化......這些文章恰恰是一種促進共存和分享的人文主義文化的理念,無論它們成功與否,我至少嘗試過,等等。"

人文主義和民主批評。

1981年,《國家》雜志在紐約召開了一次作家會議,宣布了這一事件,據我所知,留下了懸而未決的問題:誰是作家?為什麼他或她有資格參加?結果,數百人擠在曼哈頓市中心一家酒店的宴會廳裡。該活動本身旨在作為知識分子和藝術家對令人讨厭的裡根時代的回應。在我對這個過程的記憶中,關于作家定義的激烈讨論持續了很長時間,那就是希望應該挑選出一個在場的人,坦率地說,促使他們離開。造成這種情況有兩個原因:第一,決定誰擁有它,誰沒有投票權;是以,在減少成員數目以使其更易于管理方面進展甚微。人群仍然龐大且難以管理,因為很明顯,每個作為反對裡根主義的作家來到這裡的人,都繼續作為反對裡根主義的作家。

我清楚地記得,有一個聰明的建議,我們應該在所謂的蘇聯定義一個作家,也就是說,作家是一個稱自己為作家的人。我認為問題似乎已經平息,盡管全國作家聯盟已經成立,但其職能僅限于技術專長,例如在出版商和作者之間建立更公平的标準化合同。一個專門研究政治問題的美國作家大會也成立了,但有些人實際上希望它處理一個無法達成一緻的具體政治議程,但它被破壞了。

從那時起,作家和知識分子的圈子發生了許多變化,如果有的話,關于誰或什麼樣的人是作家和知識分子的定義變得越來越混亂和難以說。我在1993年Reith的系列講座《知識分子的代表》中嘗試過,但後來發生了重大的政治和經濟轉型,在寫這篇文章的過程中,我發現我對我早期的觀點做了很多更正和補充。這些變化的核心是一種尚未解決的緊張關系,這種緊張關系正在加劇,關于作家和知識分子是否可以被稱為非政治性的,如果是,在多大程度上。沖突的是,對于作家和知識分子來說,這種緊張關系的困難在于,政治和公共領域已經擴張得如此之大,以至于它們幾乎沒有邊界。考慮到"冷戰"的兩極世界已經以若幹不同的方式重新組合和解散,所有這些方式首先都對作者的實體和形而上學立場或立場提供了無限的變化;美國作家在9·11事件後的角色無疑在很大程度上擴大了"我們"的定義。

然而,盡管有大量的書籍和文章說知識分子已經不複存在,"冷戰"已經結束,大多數美國大學對作家和知識分子開放,專業化的時代即将到來,新興全球經濟的全面商業化和商業化隻是廢除了孤獨的作家 - 知識分子的老式,有點浪漫的英雄概念(為了寫作的友善, 我稍後會解釋為什麼),但在作家中,知識分子的思想和實踐似乎具有巨大的生命力,它們觸及了公有領域,它們是公有領域的一部分。最近,他們一直在反對它 - 唉!還有支援-英美聯盟在伊拉克戰争中的作用就是一個很好的例子。

作家和知識分子的重要性是非凡的,而且在我所知道的三四種不同的語言文化中是無可争辯的,部分原因是許多人仍然覺得有必要聽取作家知識分子作為指導者和上司人的意見,這些派别,傾向或團體在目前的動蕩中争取更大的權力和影響力。顯然,這兩種關于知識分子角色的觀點有着葛蘭西式的根源。

現在,在阿拉伯-伊斯蘭世界,用于口語知識分子的兩個詞是"muthaqqaf"和"mufakir",前者來自"thaqafa"或"culture"(即文化人),後者來自"fikr"或"思想"(即來自有思想的人)。在這兩種情況下,這些含義的聲望都得到了增強和擴大,因為它們與政府之間的對比,政府現在被廣泛認為沒有信譽或聲望,或者更确切地說,沒有文化或思想。是以,在埃及、伊拉克、利比亞或叙利亞等國的家族統治共和國造成的道德真空中,許多人要麼轉向宗教信仰,要麼轉向世俗知識分子(或男性主導),尋求不再由政治權威提供的上司,即使政府善于任命知識分子作為他們的代言人。但是,對真正知識分子的追求仍在繼續,并且仍在為此而戰。

在法語世界中,"知識分子"(知識分子)一詞一直帶有許多公共領域,最近的死者,如薩特,福柯,布迪厄和阿隆,已經與非常廣泛的閱聽人争論和推廣他們的想法。在1980年代早期,大多數大思想家都消失了,一些滿足感和安慰也随之消失了,仿佛新的過度行為給了大量有影響力的小人物自左拉以來第一次有機會說出來。今天,似乎有薩特複活的迹象,皮埃爾·布迪厄或他的思想幾乎出現在《世界報》和《解放報》的增刊中,直到他去世,是以我認為公共知識分子的極大興趣已經吸引了許多人。遠非如此,關于社會和經濟政策的辯論似乎非常活躍,與美國完全不在同一邊。

雷蒙德·威廉姆斯(Raymond Williams)在《關鍵詞》(Keywords)一書中的簡明扼要的陳述,大多使用負力場來形容"知識分子"這個詞,是了解這個詞的曆史語義的一個很好的起點,也是走出英國的一個很好的起點。斯特凡·科裡尼(Stefan Collini)、約翰·凱裡(John Carey)等人出色的後續工作,極大地深化和改進了知識分子和作家所處的實踐領域。在20世紀中葉之後,威廉姆斯本人繼續指出,這個詞提出了一套新的,略微擴大的聯系,其中許多與意識形态,文化産品以及有機思想和知識的接受和生産力有關。這表明英語的使用已經擴充到吸收了法語和歐洲語境中已經非常普遍的一些含義和用法。但是,就像在法國一樣,威廉姆斯那一代知識分子也經曆了這一點(埃裡克·霍布斯鮑姆(Eric Hobsbaum)的清晰言辭和才華簡直不可思議,是一個罕見的例外),而且,從他在《新左派評論》(New Left Review)中的一些繼任者來看,可能已經開始了左翼不作為的新階段。特别是,鑒于新工黨完全否認自己的過去,并參與美國世界秩序的重組,有一個全新的機會來欣賞持不同意見的歐洲作家的消極态度。另一方面,新自由主義和撒切爾知識分子幾乎是他們一直以來的立場,在媒體和更多的論壇上都有優勢,可以代表伊拉克戰争或批評伊拉克戰争。

在美國的背景下,"知識分子"這個詞的使用比我已經提到的三個話語和讨論領域要少。其中一個原因是,專業精神和專業化使知識分子的工作比阿拉伯語、法語或英式英語更具标準。在美國,專家崇拜從未像現在這樣嚴重地統治着言論世界,政策知識分子可以感覺到他或她正在環顧世界。另一個原因是,雖然美國實際上充滿了勤奮的知識分子,他們以源源不斷的思想和語言占領着電視、廣播、印刷和網絡空間,但公共領域卻如此熱衷于政策和政府問題,以及權力和權威,以至于任何知識分子,既不受辦公室激情的驅使,也沒有雄心勃地讓當權者傾聽, 轉瞬即逝。名聲和名聲都是強烈的興奮劑。多年來,當我出現在電視上或接受記者采訪時,我被問到這樣的問題,"你認為美國應該如何處理這樣的問題?""我認為這是一個迹象,表明統治的思想如何植根于大學以外的智力實踐的核心。順便說一句,我也可以,我的重要原則之一就是永遠不要回答這些問題。

然而,在美國,公共領域不乏與一個或另一個政黨、遊說團體、特定利益集團和外國勢力有機聯系的政策知識分子,這也是事實。華盛頓的智囊團、各種電視采訪、無數的廣播節目,更不用說數以千計的報紙、期刊、雜志,都證明了公共話語與利益、權威和權力有多大關系,以及後者的整體規模和多樣性在多大程度上是難以想象的。這是對不受傳統障礙或主權國家限制的大型全球企業的回應。美國在世界各地無與倫比的軍事擴張是這一新結構的一個組成部分。這個新的經濟國家的專門制度和做法隻是緩慢而部分地暴露出來,政府的國家安全概念是一場先發制人的戰争,是以我們開始看到一幅廣闊的全景:這些制度和做法,其中許多是新的,許多是由傳統帝國制度翻新的,如何結合形成一種旨在緩慢擠壓和蹂躏人力的地理狀況。看看我現在能想到的一個例子,Yves Dezelay,Bryant J. G. Bryant G. Garth的"做良心的事情:國際貿易仲裁和跨國法律秩序的結構"(美德交易:國際商業仲裁和跨國法律秩序的建構)。我們決不能被托馬斯·弗裡德曼、丹尼爾·耶金、約瑟夫·斯坦尼斯拉斯和許多其他人散布的言論所誤導,他們慶祝全球化,并使人們相信該制度本身是人類曆史的最佳結果,我們還必須注意到自下而上的全球化,例如理查德·理查德·福爾克(Richard Falk)所說的後威斯特伐利亞世界體系可以由人類的潛力和創新來塑造。現在有一個相當廣泛的非政府組織網絡,處理少數群體和人權問題、婦女和環境問題、民主和文化變革運動;以及處理人權問題。

然而,正如德茲勒和加思所表明的那樣,鑒于其中許多國際非政府組織的籌款活動,它們很可能成為兩位研究人員所稱的"好帝國主義"(L'impérialisme de la vertu)的目标,這些基金附屬于福特等大型跨國基金,這些基金是公民道德的核心,先發制人地阻止了更深層次的變化和對長期假設的批評。

在這一點上,大學知識分子的話語世界 - 通常與外界隔絕,充滿行話,未受破壞的競争 - 以及其周圍公共領域發生的事情可以使人們清醒過來,甚至驚慌失措。三浩将是最早開辟這種比較研究的,特别是在人文學科邊緣化方面。我認為,美國學術界和公共領域之間的分離比其他任何地方都更加嚴重。盡管在佩裡·安德森(Perry Anderson)為左翼而作的歌曲(他在其中宣布他為《新左派評論》的編輯)中,但非常清楚的是,在他看來,英國、美國和歐洲大陸的剩餘英雄的萬神殿,除了一個例外,絕對是完全學術的,幾乎完全是男性和歐洲中間派。我認為這是一個奇怪的說法,他沒有想到像約翰·皮爾格和亞曆山大·科伯恩這樣的非大學知識分子,或者像喬姆斯基,津恩,埃克巴爾·艾哈邁德,傑爾曼·格裡爾這樣的重要的大學和政治人物,或者像穆罕默德·希德·艾哈邁德,貝爾·胡克斯,安吉拉·戴維斯,康奈爾·韋斯特,塞爾日·哈利米,桑傑,拉納吉特·古哈,帕夏·查特吉,更不用說令人難忘的愛爾蘭知識分子社群了, 其中包括Seamus Deane,Luke Gibbons,Declan Kiberd以及許多其他人,他們當然不會接受他唱的關于他所謂的"新自由主義勝利"的沉重國歌。

拉爾夫·納德(Ralph Nader)參與2000年美國總統大選的新穎之處在于,一個真正充滿敵意的知識分子,以其迷人、清醒的言辭和政策,競選世界上最有權勢的職位,在這個過程中,為那些普遍對政府不滿的選民提供了另一個由準确事實和數字支援的資訊。這與兩個主要政黨的候選人所采用的普遍模式形成鮮明對比,這兩種模式含糊不清,神秘,口号平淡,宗教狂熱,得到媒體的支援,而且自相沖突的是,人文研究所因其無所作為而得到認可。納德的競選立場是一個明确的迹象,表明世界各地的反對派遠未結束和沮喪;這也證明了伊朗改良主義的興起,整個非洲民主的加強等等,更不用說1999年11月在西雅圖反對世貿組織的運動,黎巴嫩南部的解放,前所未有的全球抗議伊拉克戰争,等等。這将是一個很長的序列,在語氣上(如果它得到充分解釋),它與安德森似乎推薦的舒緩綏靖政策非常不同。納德的競選活動也與他的對手不同,後者旨在提高所有公民的民主意識,并發現未公開參與制定國家戰略的潛力,而不僅僅是貪婪或僅僅支援所謂的政治。

剛才我已經粗略地将知識分子和作家這兩個詞等同起來,現在我必須解釋為什麼以及如何将它們歸為一類,盡管它們的起源和曆史是不同的。在每天使用的語言中,作家,在我熟悉的所有語言和文化中,都是創作文學作品的人,即小說家,詩人,戲劇家。我認為,總的來說,在所有文化中,作家的地位都比知識分子更獨特,也許更受尊敬。創造性的光環,一種近乎神聖化的原創性的天賦(通常在其範圍和性格上有所預示)自然而然地來自作家,但與知識分子完全無關,在文學中,知識分子屬于批評家,即略帶貶低的寄生階級(曆史悠久,批評家受到攻擊,他們被視為讨厭,喋喋不休,除了挑剔和挑選摘錄和玩弄學習技巧之外,幾乎沒有能力)。然而,在二十世紀的最後幾年,作家們越來越多地在各種行動中表現出智力上的抵抗,例如說出關于權力的真相,成為迫害和痛苦的見證人,并在與當權者的沖突中表達反對。作家和知識分子融合的迹象必須包括薩勒曼·拉什迪(Salman Rushdie)的案件及其後果,包括許多作家會議和大會,專門讨論諸如不可原諒的跨文化對話,内部沖突(例如在波斯尼亞和阿爾及利亞),言論自由和審查制度,真相和調解(例如在南部非洲,阿根廷,愛爾蘭等)等問題。 或地區的經驗,進而賦予這種經驗一種公共身份,永久地載入無盡的全球編年史中。