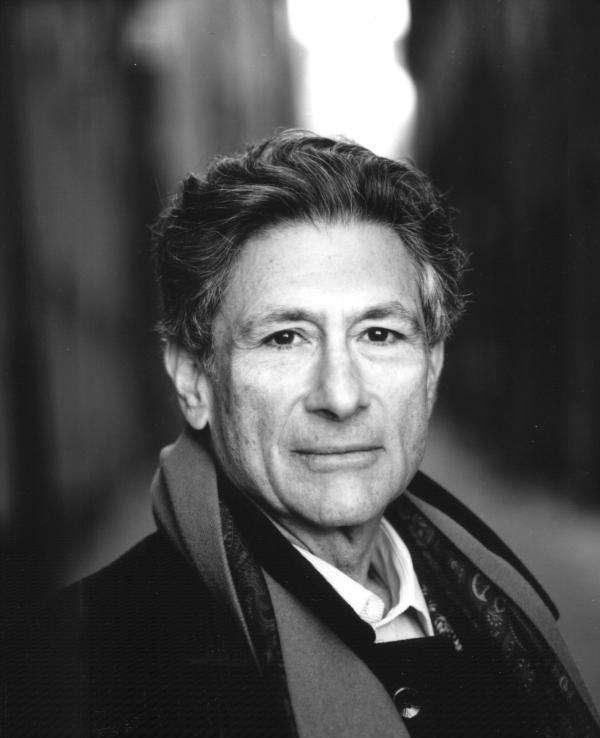

愛德華・w・薩義德(edward w. said)

1935年出生于耶路撒冷,在英國占領期間就讀巴勒斯坦和埃及開羅的西方學校,接受英式教育,50年代赴美國就學,取得哈佛大學博士,1963年起任教哥倫比亞大學迄今,講授英美文學與比較文學。

薩義德著作等身,其中以《東方學》(orientalism,1978)聞名遐迩,成為後殖民與後現代主義辯論的先鋒。20年來,薩義德著述不辍,焦點擴及政治觀察、文化批判,甚至音樂述評等範疇。與此同時他還以知識分子的身份積極投入巴勒斯坦解放運動,其學術建樹和政治參與都很引人矚目。

評分:8.8

本書為薩義德總結近年文學、文化、政治批評的經驗,對“知識分子”這一重要議題所作的系列反思。

他尖銳地指出,在當今媒體發達、政治與學術利益交融的時代,所謂的知識分子已經是一種特殊專業,集編輯、記者、政客及學術中間人于一身。

他(她)們身不由己,往往成為備種權力結構中的一員。反而在去國離鄉的移民逐客中,在甘居異端的“業餘者”、“圈外人”中,我們方能得見知識分子不屈不移卓然特立的風骨典型。

評分:9.1

20世紀極具影響力知識分子薩義德,論古典樂獨此結集 橫跨三十年,打通音樂、文學、哲學、曆史、政治學科壁壘,重新定義真正的樂評

從古爾德、波利尼、布倫德爾,到普萊亞、席夫、魯普;從切利比達克,到巴倫博伊姆、萊文;從巴赫、莫紮特、貝多芬,到瓦格納、欣德米特、布列茲……

薩義德以專深音樂素養論及衆多偉大作曲家、作品,偉大演奏家、指揮家,演繹音樂的社會、政治、文化脈絡,闡釋音樂對社會被低估的影響力,對音樂界現狀提出尖銳批評:

評分:8.5

問:今天帝國主義者膽子會那麼大的原因何在? 答:其中一個理由是缺乏有力和有組織性和持續動員的反制力量。我不會說那是因為蘇聯的解體。我認為是知識分子階層的失敗有以緻之。知識分子之間都太愛搞小圈圈了,為定義和雞毛蒜皮的小事争吵不休,

文化,是“記憶”抵抗“遺忘”的一種方式。2003年9月25日,薩義德因患白血病去世,本書于當年底出版,是他生前最後數年美國知名媒體人巴薩米安對他的系列訪談錄。

最早的一篇始于1999年2月8日,而最後一篇完成于2003年2月25日。其中經曆了“9·11”恐怖襲擊事件,正值美國與伊斯蘭世界的多事之秋。薩義德與巴薩米安的這一系列訪談,主題包含了反恐戰争、伊拉克戰争、巴以沖突,乃至當代的巴勒斯坦音樂與詩歌。

通過文化的延續,薩義德說明了大衆抵抗對于文化、曆史及社會變遷的核心價值。《文化與抵抗》是這位“巴勒斯坦之音”發出的最後一聲呐喊。

評分:9.5

因為你是一個東方人,是以你有罪:這樣一個邏輯上的同義反複居然那麼普遍地為人所接受,你甚至毋須求助于歐洲的“邏輯”或思維“對稱”,就可以輕而易舉地做出這一判斷——多麼有意思的反諷!

《東方學》以對1975年黎巴嫩内戰的描寫為開端,這場戰争結束于1990年,但是暴力與醜惡的人類流血事件卻延續至今。我們經受了奧斯陸和平程序的失敗。

第二次巴勒斯坦人起義爆發以及遭到再次入侵的西岸與加沙地帶的巴勒斯坦人的可怕苦難,在那裡,以色列使用f-16戰機與阿帕奇直升機對手無寸鐵的平民進行了例行集體懲罰行動。自殺性炸彈襲擊現象充分顯現出了它所具有的可怕的破壞性,這當然沒有什麼比“9•11”事件及其後對阿富汗和伊拉克的戰争更駭人聽聞、更具有末日預言的昭示意義了。

正當我寫作本文時,美英對伊拉克非法的和未經授權的入侵和占領正在進行,随之而來的則是匪夷所思的物質掠奪、政治動蕩和變本加厲的侵略。這都被認為是那個被稱作文明沖突的一部分,它無休無止、無法平息、不可救藥。但我認為并非如此。

現在很難買到了,大家可以去舊書店碰碰運氣。或者去圖書館借來看看。