「他們無法表述自己,他們必須被别人表述。」—馬克思《路易·波拿巴的霧月十八日》

在當今這個西方掌握話語權的世界裡,處在弱勢一方的亞非拉地區的真實聲音經常得不到全世界的聆聽。對于中東這個既古老而又神秘的地區,更是如此。是以,今天有必要讓我們來一起認識這位國際知名的中東思想巨匠—愛德華·沃第爾·薩義德(edward·w·said)。

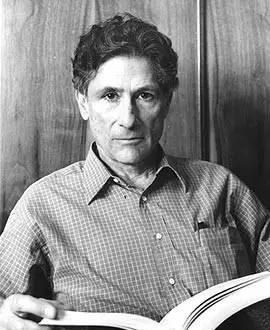

愛德華·薩義德,來源:wikipedia.org

1935年,愛德華·薩義德出生于巴勒斯坦一個富裕的基督教的阿拉伯人家庭,在英國占領巴勒斯坦期間就讀于埃及開羅的西方學校,接受的是英美式的文化教育。上世紀五十年代薩義德赴美獲得哈佛大學博士學位并于1963年起任教于哥倫比亞大學,講授英國文學與比較文學。他是著名的文學理論家與批評家,其著作較為豐富,包括《東方學》、《文化與帝國主義》、《巴勒斯坦問題》、《知識分子論》、《世界·文本·批評家》以及《流離失所的政治:巴勒斯坦自決的奮鬥》等等。在這裡需要說明,雖然薩義德本人不是穆斯林,但他始終堅持巴勒斯坦應該建國的主張,并因1993年《奧斯陸協定》的簽署與阿拉法特決裂,認為該協定喪失了1963年之前巴勒斯坦領土。對于巴以問題,他認為「隻有以和平對話的方式才能緩解無休無止的戰争給阿拉伯和猶太兩大民族所帶來的苦痛。」

東方學

《東方學》,來源:wikipedia.org

在學界,「東方學」( orientalism)是文化研究的重大議題,并且東方學的發展較為悠久。其中,黑格爾是其學理層面的開創者,而薩義德則是将其提升至當代話語機制層面的集大成者。一般認為,「東方學」是指西方對東方(近東、中東、遠東)語言、社會文化以及各人文學科開展的研究。如果說早期東方學還帶有濃郁的學術色彩的話,那由此引申的被廣為襲用的所謂「東方主義」則更多地偏向政治。無論是東方學,還是東方主義,實際都就是西方人站在歐洲立場上且視東方為「他者」的一種思維,并且是西方學者對東方的一種解讀。

而令薩義德名聲大噪的這本《東方學》(又譯為東方主義)一書在1978年出版後在東西方之間就引起了較大的關注和争議。他對于東方學有三個層面的定義。首先,最易于為人接受的是其作為學術機構的一個學科的含義;其次,東方學是一種思維方式,在大部分時間裡,「the orient」(東方)是與「the occident」(西方)相對而言的,東方學的思維方式即以二者之間本體論和認識論意義上的區分為基礎。

有大量的作家,其中包括詩人、小說家、哲學家、政治理論家、經濟學家以及帝國的行政官員,接受了這一東方、西方的區分,并将其作為建構與東方、東方的人民、習俗、「心性」(mind)和命運等有關的理論、詩歌、小說、社會分析和政治論說的出發點;第三個含義是将東方學視為西方用以控制、重建和君臨東方的一種方式,薩義德借用福柯關于「權力話語」的理論,将東方學作為一種話語進行考察。

鑒于這本書所引起的巨大影響與争議,在其出版近二十年之後,薩義德寫了一篇後記,作為對一些重要問題的說明。其中對于阿拉伯國家将這本書看做是民族主義情緒的表達的做法提出了自己的看法。他認為《東方學》一書在東方之是以遭到誤解和歪曲是有兩個原因。首先,當一種傳統文化在面臨「不斷被建構和解構時,愛國主義、極端懼外的民族主義以及徹頭徹尾且令人讨厭的民族沙文主義是面臨這一威脅時所做出的普遍反應」,而這種反應通常是極端和穩定不變的。薩義德特别指出,虔誠的穆斯林信徒群體同東方學家群體一樣,支援東方學所建構的一個本質的伊斯蘭或東方,「二者之間的這一契合是發人深思的」。

第二個原因「是政治和意識形态方面的」。伊斯蘭革命、以色列和巴勒斯坦的戰争、巴勒斯坦暴動、冷戰結束後阿拉伯與伊斯蘭東方與基督教西方之間顯然永無止境的沖突,蘇軍入侵阿富汗、海灣戰争等等一系列悲劇「極大地加劇了那些在日常生活中被迫宣稱歸屬為西方人或東方人心中的受迫害感」,「強化、深化和僵化」「人們對自我身份的感覺」以及「我們與他們之間的這一對立」。東方世界中強烈而僵化的自我身份認同與西方的尖銳而恒在的對立。于是事情越來越糟。也許正是所謂的「文明沖突」讓這本《東方學》既不幸而又幸運得名揚世界。當然,這本書所蘊含的哲理正如其作者一樣,遠不是筆者寥寥數筆所能窮盡的。

文化與帝國主義

來源:douban.com

有人曾用拉什迪的小說來比喻,假如《東方學》是薩義德的《午夜的孩子》,那麼《文化與帝國主義》就是他的《撒旦詩篇》。

在1978年出版的《東方學》(orientalism)的《緒論》中,薩義德(edward w. said)就提出要「寫一本從總體上論述帝國主義和文化之間關系的書」,這就是1993年出版的《文化與帝國主義》(culture and imperialism)。

《文化與帝國主義》缺乏《東方學》那樣的體系性和易于把握的理論線索,全書是由一系列演講與論文構成的「片斷的集合」,充滿了比《東方學》還多的沖突性和難以了解的「謎團」。

《文化與帝國主義》不僅延續了《東方學》對帝國主義意識形态批判的主題,而且在以下幾個方面「對現代西方宗主國與它在海外的領地的關系作出了更具普遍性的描述」:第一,将論述的空間範圍從中東拓展到了英法的整個殖民世界,在時間跨度上也延續到了作者寫作時以美國為代表的帝國主義最新表現;第二,在視角上與《東方學》也有所不同,從學院中進行的專業的「東方研究」和非文學形式,轉向在西方乃至整個世界都影響極大的經典文學、藝術作品,進而對帝國意識形态的「政治無意識」本質進行了更為深入的揭示;第三,《文化與帝國主義》開拓了一個《東方學》未曾關注的主題──對帝國主義的反抗。書中四分之一的篇幅都涉及到非殖民地化和「民族解放」問題,由此可以了解薩義德對民族主義尤其是阿拉伯世界的批判态度。

在歐洲與非歐洲、殖民主義與反殖民主義的二進制對立沖突中,對抗帝國主義的民族主義和本土主義的合法性到底在哪裡?民族主義是否意味着非殖民化的終點和曆史歸宿?它與帝國主義的邏輯是否存在必然的差異?薩義德企圖通過重讀葉芝(w. b. yeats)、法農(frantz fanon)等著名反帝作家的作品回答這些難題。薩義德将反抗文化分為兩種形式:民族主義者的反帝國主義文化和自由主義者的反帝國主義文化,提出要從狹隘的民族主義中擺脫出來,完成所謂「後民族主義的解放」。

他認為,「真正的民族主義反帝運動永遠具備自我批評精神」,民族主義作為一種動員力量對于世界各地的反西方統治、恢複本土文化傳統和政治自由起到了積極作用,這是不争的事實,但在這一過程中,我們也看到了民族國家的獨立并不意味着真正的自由與解放,由民族主義所帶來新式的分裂主義、排外主義、沙文主義、集權主義和原教旨主義等,正在重複原來的帝國統治和壓制行為。民族解放不能成為「權力置換」遊戲。薩義德說:「在典型的民族主義中,毫無疑問,家長式的形象到處可見。」從思想和認知的層面來說,把本土立場作為抵抗和非殖民化的唯一選擇,實際上不過是接受了帝國主義的遺産。

《文化與帝國主義》保持了薩義德一貫的文風,以淵博的學識、恢弘的眼界、敏銳的感覺,加上激情澎湃的雄辯與清醒的學術立場,思考我們這個時代政治與文化沖突的迫切問題。他始終堅持一種文化多元主義的立場,反對一切的本源性想象和認知政策,倡導文化之間的平等交融與互相尊重,「文化決不是一個所有權的問題,一個有着絕對的債權人與債務人之間的借和貸的問題,而是不同文化間的共享、共同經驗與互相依賴的問題。這是一條普遍的準則!」

《知識分子論》與論「知識分子」

薩義德說:「自己是被流放的。」

其實,知識分子都應該是處于被流放的狀态,要從邊緣看中心,敢于避免利益的誘惑批評主流的聲音。《知識分子論》本書原是1993年應英國廣播公司之邀發表的系列演講,全書共六章,讨論的是關于西方知識分子的傳統,作者抒發的是對知識分子的認知、态度與作為之體的見解并認為知識分子應特立獨行,甘于寂寞,秉持獨立判斷及道德良知,不攀權附勢,不熱衷名利,勇于表達一己之見,充當弱勢者的喉舌,保持批判意識,反對雙重标準及偶像崇拜等。同時,他反複強調,他所提倡的不是簡單的文化相對主義:「阿拉伯人隻能用阿拉伯人的思考方式進行思考,西方隻能用西方的思維方式。」

其實,世界的選擇并不是隻有「東方」或「西方」,沒有什麼世界觀是絕對對立的——人們之間的交流才是常态,也就是薩義德所說的「understanding oneself in relation to others」。不能孤立的看待事物,其實就是追求一種理想的整體觀,雖然「整體觀是一個重要但卻無法實作的理想,你不可能看到所有地方或想到一切,你必須選擇和強調某些東西。為了做到這一點你必須分類并作出差別。隻有采取這種方式,你才能分析和了解。」

其實,薩義德本可以和許多美國的著名教授一樣,在窗明幾淨的象牙塔裡度過溫文爾雅的一生。但他偏推開了象牙塔的門,選擇和那些在黑暗中的人在一起。在一篇讨論薩特的文章,薩義德說:「一個知識分子的真正使命,是做迫害和痛苦的見證人。每位知識分子的職責就是宣揚、代表特定的看法、觀念、意識形态,當然期望它們能在社會發揮作用。宣稱隻是為了他或她自己,為了純粹的學問、抽象的科學而寫作的知識分子,不但不能相信,而且一定不可以相信。其實,薩義德所問的是知識分子的基本問題:「人如何訴說真理?什麼真理?為了何人?在何地?」

愛德華·w·薩義德一生的努力是:在一個被沉默囚禁的社會裡,做一個「不合時宜」的人!

今日主筆 \ 王國兵