“流亡可以造成憤恨和遺憾,也能形成敏銳的觀點。”這是愛德華·薩義德在“流亡者”自我定位後所感悟出來的。他還指出“知識分子的公共角色是局外人、業餘者、攪擾現狀的人”。

這個觀點與人們通常認為的知識分子定義全然不同,現實社會是把受過教育的專業人士看成知識分子,而薩義德認為體制内的專家學者,由于他們對權力者多充當顧問角色而不是質疑者因而被開除出知識分子陣營。

如今,民族主義情緒在世界範圍内成為一股新的勢力,戴高樂将軍曾有過精辟論斷:“當你首先想到的是你對自己的人民的熱愛時,那就是愛國主義;當你首先想到的是你對他國的人民的仇恨時,那就是民族主義。”而薩義德更為驚世駭俗,提醒我們“應該質疑愛國的民族主義,集體的思考,以及階級的、種族的或性别的特權意識”。

或許你并不接受他的觀點,但薩義德作為對當今世界極具影響力的文化批判的先鋒立場值得我們關注,他的《東方學》《知識分子論》《文化與帝國主義》等至今還在影響左翼知識分子。

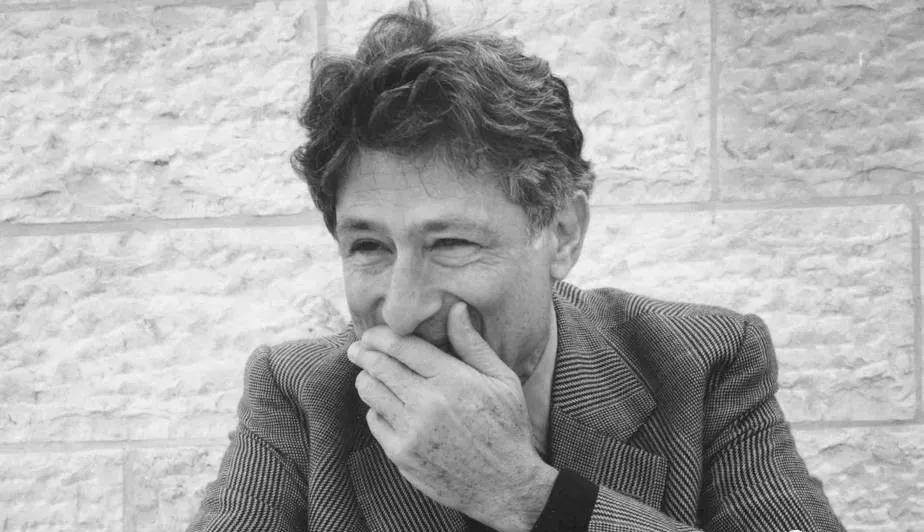

薩義德1935年11月1日出生于耶路撒冷一個阿拉伯基督教家庭,父親是阿拉伯世界一文具富商,由于一戰時加入了美軍,他在薩義德出生前就擁有了美國國籍。薩義德在英國占領期間就讀于埃及開羅的西方學校,接受英式教育。

二戰期間,因傳聞“隆美爾指揮的德軍将先撲亞曆山大,後奪開羅”,6歲的薩義德曾随父親一起逃亡。作為生活在開羅的巴勒斯坦富人,薩義德其實不曾進入過普通阿拉伯人的世界,他們的宅邸與西方殖民者的優雅住宅區連在一起,薩義德的業餘生活是打網球、闆球、遊泳和鋼琴。16歲那年,他搭乘豪華郵輪“新阿姆斯特丹号”前往紐約留學,從此離開了故土,而成為一名美國公民。薩義德獲得哈佛大學博士學位後,于1963年在美國哥倫比亞大學任教,教授英國文學和比較文學,他除了文化批評,同時也是樂評家、歌劇學者和鋼琴家。

從嚴格意義上來說,薩義德的“流亡者”自我定位并不讓人信服。美國學者茱迪·史坷拉在《政治思想與政治思想家》中,對于“流亡者”一詞的定義為:“任何一個被強制而非自願離開他作為永久居民所一直居住的國家的人。”20世紀接連不斷的政治災難,讓一大批不願聽命于極權體制、忠于自己内心的知識分子成為“流亡者”。一旦離開自己的故土,這些人不管最後落腳何方,他與祖國的關系勢必會變得複雜起來。

但有一點是事實,薩義德生于耶路撒冷,童年生活在開羅和黎巴嫩,後居于美國,身為巴勒斯坦人卻持美國護照,是富商唯一的兒子卻未繼承半文财産……如此種種,令他身份複雜,是被不同的文化背景和元素拼湊成的異數,無論其身在何處,均有格格不入之感。

“我嘗試主張:不管個别知識分子的政黨隸屬、國家背景、主要效忠對象為何,都要固守有關人類苦難和迫害的真理标準。” 在《知識分子論》(1994)中,薩義德引用美國著名專欄作家沃爾特·李普曼的話說:局内的專家學者制造輿論,旨在順服、鼓勵一小撮高高在上的掌權者,促進特殊利益,但是知識分子應該說“不”!認為以大衆為訴求對象的才能算是知識分子。他說知識分子沒有任何神祇的崇拜,規定什麼可以說,什麼不可以說。他們是窮人、沒有代表的人、無權無勢的人的代言人,以獨立、自由、批判精神為準則。

他特别強調“流亡知識分子”和“自由知識分子”的差別,無論是真正的流亡者還是隐喻化的流亡者,與知識分子的最大共通就是他的邊緣化和不合作,要有“不同于尋常的回應:回應的對象是旅人過客,而不是有權有勢者”。

同薩義德一樣,2001年諾貝爾文學獎得主維·蘇·奈保爾也是第三世界的移民,他是印度的“浪子”,特立尼達的“流放者”,英國的“外來者”,奈保爾很早就抛棄了小說,進而轉向了對現實的紀實性叙述和闡釋,他以道德家的勇氣和諷刺家的鋒利,站在西方的台階上俯視東方,刻畫出了滿目瘡痍的“第三世界”。而就在“第三世界”這個點上,奈保爾遭遇了薩義德。奈保爾的思想遭受了薩義德的強烈批判,他在《智力災難》中,判定奈保爾是穆斯林世界的敵人。

曆史在兩個知識分子之間,但是他們誰也沒有做出寬容的讓步。他們的不寬容正是西方之于東方的不寬容,同樣也是東方之于西方的不寬容。

《東方學》裡的“東方”

1978年,薩義德第三部著作《東方學》問世,該書細緻入微地剖析了這個世界是如何形成,如何為人所控制的——哪些人擁有了它,而又有哪些人遭到了它的愚弄和排斥。他指出,東方主義屬于西方建構産物,旨在為東西方建立一個明顯的分野,進而突出西方文化的優越性;而在法國和英國要讓東方國家如阿爾及利亞、埃及、印度成為殖民地的時候,這種思想形态便在政治上有利用價值。

這種對西方中心主義的清算顯然受到了法國哲學家米歇爾·福柯的影響,即把東方學作為一種話語進行剖析,發掘出知識背後的權力陰影,但其鮮明性使得該書富有争議。雖然薩義德不樂意看到醜角登場,但是他仍然渴望在政治範疇内保留文化的空間。他試圖提醒我們:大部分人都認同這樣一個觀點,文化應該獨立于政治。不管怎樣,《東方學》使得薩義德引人矚目,此書目前有36種語言譯本,成為了後殖民論述的經典與理論依據。

薩義德是否偏頗,這是另一個問題。但他的提醒值得我們警覺:當今全球性舊殖民制度雖已基本結束,通過武力進行領土征服的殖民主義活動已經停止,但是通過文化霸權在思想上征服第三世界以攫取資源,進行經濟、政治、文化和意識形态等方面的奴役的後殖民活動卻有增無減。

除了文化批判,薩義德還是一個網球愛好者,同時,薩義德也是一名音樂造詣匪淺的鋼琴家。他最迷戀的鋼琴家是加拿大人格倫·古爾德:“就本世紀幾乎其他所有音樂演出者而言,古爾德都是例外。他是才華洋溢而技巧精熟的鋼琴家(即使相對于在一個滿是才華洋溢而技巧精熟的鋼琴家的世界裡),他獨一無二的聲音、惹眼的風格、節奏上的創意,以及最重要的專注的特質,整個境界似乎遠遠超出表演這個舉動。在他的八十種錄音裡,古爾德鋼琴音調一聽即知,隻此一家”。

1991年,薩義德出版了《音樂之闡發》,對貝多芬以來的音樂史作了嚴肅而又充滿深情的論述。在談及勃拉姆斯時,他發現自己“正在将他的音樂演繹成一種不可捉摸的或者說是無法用言語來表達的音樂樣式——從他的音樂向我的音樂轉變;我以為,任何一個聆聽、演奏、思考音樂的人都在使自己融入到音樂之中去。”

在日常生活中,薩義德不時顯出局外人的特征:“我明白,我無論怎麼做,都會是局外人。”

薩義德曾被概括成“我為巴勒斯坦的事業孤身一人奮戰”,陸續寫了《巴勒斯坦問題》《報道伊斯蘭》《譴責受害者》等書,還編了一本雜志《中東研究》。薩義德長期以來一直是巴勒斯坦國民議會的成員,但後來因1993年的《奧斯陸協定》而與阿拉法特決裂。

他欲捍衛的那個地方——巴勒斯坦,與他意欲抗擊的那個國家——以色列,作為兩個民族中相對弱勢一方的精神代表,薩義德的背景世界的确充溢着大量“有關人類苦難和迫害”的史實。

在以色列撤出占領多年的南黎巴嫩地區之後,報上曾登出一張照片,“愛德華·薩義德向跨過黎巴嫩邊境的以色列士兵投擲石塊”。對此,美國法官理查德·波斯納幽幽地點評道:“薩義德沒有冒險,以色列士兵并不會向他開槍還擊。”

薩義德真誠地效法他的前輩,哲學家伯特蘭·羅素也曾頻頻入獄,甚至在88歲還拼命地想讓自己在抗議核武器時違反民法而被捕,他成功地做到了。讓·保羅·薩特曾同樣費盡心機地試圖使自己被捕,可惜沒有成功,因當時的戴高樂政府拒絕上薩特的當。戴高樂的文化部長安德烈·馬爾羅明智地表示:“薩特在協和廣場高喊‘恐怖主義者萬歲’,總比逮捕他而給我們自己找麻煩要好。”

這個世界,誰也做不到将一切都政治化,盡管薩義德常常是以遭到質疑,但他已經做得很不錯了。

蘭波