過去都是假的,回憶是一條沒有歸途的路,以往的一切春天都無法複原,即使最狂熱最堅貞的愛情,歸根結底也不過是一種瞬息即逝的現實,唯有孤獨永恒。

——加西亞·馬爾克斯

菲利普·迪克有過一部短篇小說《少數派報告》,描述2054年的華盛頓,司法制度已能通過一種“心理科技”預知犯罪,并在兇手作案前将其逮捕,直到一名警官自己突然成為了“即将犯罪”的通緝犯……小說後來被好萊塢大導演斯皮爾伯格拍成了科幻電影。

菲利普·迪克是個鬼才,給許多好萊塢電影提供過小說原著,1962年的政治幻想小說《高堡奇人》獲得過雨果獎。不過,我今天要說的與這個故事無關,也許和菲利普·迪克有關,最有關的僅僅是“少數派報告”這五個字。

我天生是一個少數派,在生活上是個少數派,在文學上也是個少數派。

”解藥“

去年,我回到以前的家裡,尋找一份十年前的合同,翻箱倒櫃,意外找出一本“黑面抄”。黑色硬闆紙封面的筆記本,紙張幹脆泛黃,仿佛出土文物。那時還沒使用電腦呢,許多閃過腦海的原始創意,就這樣随手記在紙上。

黑面抄裡夾着許多小紙條,布滿自己都難以辨認的字,有些後來成了我的小說。這些褪色的原子筆字迹,出自世紀末的那一年——霎時明亮起來,點點滴滴,事無巨細。人們說不忘初心,我想感謝那時的自己,因為我找到了一種拯救自己的“解藥”。

文學,就是我的“解藥”。

我讀國小開始學畫,很簡單的素描和水彩。初三那年,我忽然想要考上海美專,劉海粟開創的學校,中國最早畫人體模特的地方。我自己買了許多教科書和素描鉛筆,從HB到12B。我爸幫我背了個石膏像回家——那是個長發飄揚的外國老頭,名叫《馬賽曲》,法國雕塑家呂德在1836年的作品,原作是高浮雕在巴黎凱旋門上。

我畫了一個學期,差不多每天畫一幅,沒有任何老師指導。我每次都有進步,最後畫到以假亂真。我去美專報了名,專業考試那天卻不敢出門——我害怕失敗,自己隻是個三腳貓,人家都是拜師學藝了多少年,根本比不過啊。于是,我連嘗試一下的勇氣都沒有,就放棄了我的畫家夢。

後來,我一直在想啊,如果那天,真的去參加了考試,結果會怎樣?老實說,科學地想了想,以我的基本功,幾乎肯定是要被退貨的。但至少,這樣就讓我徹底死心,不用為了自己的怯懦而後悔。

我工作得很早,十九歲就在上海郵政上班了。剛開始,國企還被認為是不錯的機關,起碼不用擔心丢飯碗。後來,不少同僚跳槽到民營公司,或去了中國電信或中國移動。有一天晚上,與幾個寫小說的朋友一起吃飯,随意地問起互相的收入,而我的工資收入居然低到他們都不敢相信。

在機關裡,我做着平凡而無聊的工作,每天上班下班簡單重複。我很少跟同僚們說話,因為幾乎沒什麼共同語言。也有個别年齡相仿的同僚,能說一些關于電腦和影視的話題,也僅此而已。

至于和我一樣喜愛文學的同僚,我隻遇到過一個,比我大了十幾歲,因為我在公用的電腦裡,發現了她打的古典詩詞。于是,我也經常暗中打幾段古典詩詞上去。

那幾年心情陰郁的時期,大概激發了傾訴的欲望,不傾訴給身邊任何人聽——隻寫給自己。從十八歲到二十歲,我隻要不上班就待在家裡,每星期悄悄寫三首詩,至今看來雖幼稚而拙劣,卻真是一個特别的青春期。

我經常去圖書館,上海圖書館、靜安區圖書館等等,我一期不落地看《詩刊》,看《收獲》和《當代》。至今,我還清楚記得當時在文學期刊上的莫言的中篇小說《三十年前的一次長跑比賽》,發現小說帶給人的樂趣無窮。

我又讀到了卡夫卡的《審判》《在流放地》《地洞》《鄉村醫生》《訴訟》……這個瘦弱的男人,無異于又給我打開了一方天地。我驚訝,初讀《訴訟》我就可以了解他的痛苦。因為我也處于一個上班的“機關”之中,不曉得明日往何處去?

那時候,我買了本王小波小說劇本集《地久天長》。開篇《立新街甲一号與昆侖奴》,我讀到王二與昆侖奴 “開始吃喝、談笑,度過這漫漫長夜。當戶外梨花飛舞,雪光如晝時,人不想沉沉睡去。這種感覺,古今無不同”。後面篇篇讓人驚豔,原來世上還有這樣寫小說的。

這本書,至今還在我的書架上,無事翻翻,常讀常新。我更愛他的唐朝故事,《夜行記》是小說語言的滿漢全席,《舅舅情人》柔情似水猶記終南山下雪白的骸骨。後有《東宮西宮》的小說和劇本。二十年後,尚無人能再像王小波一樣寫作。下一個黃金時代何日來臨?至今,我仍然酷愛那句“古今無不同”。

2000年,我開始上網,嘗試把最初寫的小說,貼到當年的“榕樹下”網站。記得第一篇,就是模仿王小波的唐人故事風格的《天寶大球場的陷落》,同樣是一半古代一半現代。

從此,我的“解藥”開始發揮藥效了。

“不響”

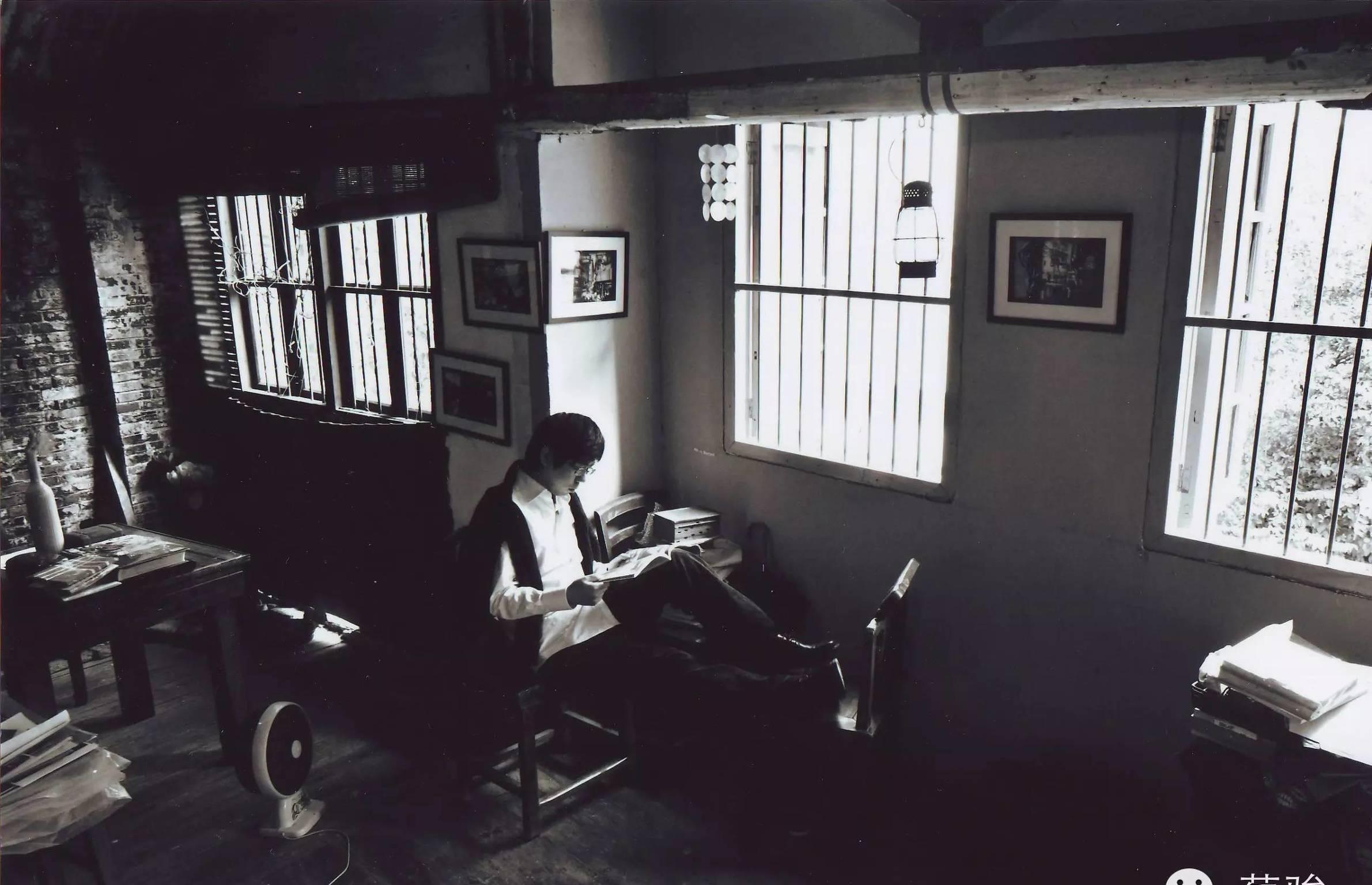

用《繁花》的話來說,我是一個“不響”的人。

2002年底,我被調到一個幾乎是閑着沒事的機關,負責撰寫企業的史志和年鑒。在那裡上班的,大多數是中老年人,工作的大樓有八十多年曆史,每天面對許多發黴的檔案,還有不知道多少年積累下來的公文,從清朝滅亡直到21世紀。

雖然,大多數人将之視為養老聖地,但我非常喜歡曆史,尤其能面對大量數十年前的文字。我甚至找到了許多五四時期首次發表的文學作品(或許是其他地方看不到的孤本吧)。

這段時間,我認識了《萌芽》的傅星老師,得以發表許多小說,一不留神成了暢銷書作家。我忽然發現:一年寫小說掙來的版稅,超過了機關發給我工資的幾十倍。

但我沒選擇離開,繼續維持了大約兩年時光。對我來說,上班已經不是為了生存,而僅僅是完成一種義務。或者,上班已成為了一種習慣,似乎我永遠不能适應每天待在家裡的自由作家的生存狀态。

又隔了兩年,我決定辦第一份雜志,注冊成立自己的公司,終于離開原來機關。我既不覺得離開得早,也不覺得離開得晚,那是一個恰當的時機吧。對于每一個人來說,都有各自恰當的時機。

2005年的秋天,我第一次見到金宇澄老師。當時《上海文學》雜志發了一篇我的小說《小白買》,恰好金老師是我的責任編輯。一起參加作協的活動,我和金老師也聊了幾句。我是個内向的人,整個活動過程中很少言語,金老師卻跟大家說:“不要看小蔡不聲不響,他的心裡頭很有想法呢。”

後來看了《繁花》,先是在弄堂論壇裡,然後買了實體書,滿心歡喜。不僅因為小說寫得好,也因其中主要的兩個地段,思南路是我工作過的地方,而長壽路與大自鳴鐘,則是我從小長大以至于仍然生活的地方。看《繁花》,竟有一種近鄉情怯的感覺。而我想起他評價我的“不響”兩個字——《繁花》的精華,不盡在“不響”之中嗎?

“一夜”

我的短篇小說集《最漫長的那一夜》,說的最多的,是記憶。

博爾赫斯說,時間有無數系列,背離的、彙合的和平行的時間織成一張不斷增長、錯綜複雜的網。由互相靠攏、分歧、交錯,或者永遠互不幹擾的時間織成的網絡包含了所有的可能性。時間永遠分岔,通向無數的将來。

回想自己十八九歲,我依然感到有些遺憾——我沒怎麼享受過那個年紀的青春期應有的無憂無慮,我在朦胧地為自己的前途憂慮,擔心或許終生都要在一個平凡之地度過一個平凡人生?

我害怕會像身邊那些成年人那樣,漸漸喪失少年時原有的一切純真與熱情,漸漸被麻木不仁的生活所同化,漸漸為了幾百元錢或幾包年貨而争吵,漸漸在别人替你安排好的生命航道裡随波逐流。

當我們小的時候,其實,我們已經長大了。那時每個人都有各自的夢想,我的夢想國小時是考古學家,中學時變成畫家,最後才誤打誤撞地成為了一個作家。至今,我仍對“作家”兩個字感到汗顔。

“一夜”帶給我很多榮譽,帶給我很多驚喜,甚至好多個文學獎。但我仍然感覺自己是個不折不扣的少數派。

有人說,我有很多大衆讀者,實在是個多數派。

但我仔細思量,在類型文學的圈子裡,我太文藝;在純文學的圈子裡(也許還隻是在門口晃悠),我又太類型,甚至被認為是“對傳統文壇的一次大膽闖入”(郁達夫小說獎頒獎詞)。

錄入一下評委袁敏老師的點評吧——“作者原是一位寫懸疑小說的暢銷書作家,他把網絡暢銷的元素引入傳統文學,這種碰撞和嘗試很有意義,特别難得。”好吧,但我必須要承認,身為一個少數派,我真是太幸運了啊!

“孤獨”

我是少數派,少數派注定孤獨。

天性使然,我不喜歡紮堆,不喜歡與人交往。我滴酒不沾,也不抽煙,是以無緣各種酒桌聚會。我在作家圈有不少朋友,但從不呼朋喚友,也很遺憾不能像竹林七賢們那樣豪爽地交往,更不可能像馬爾克斯的客廳那樣高朋滿座。

去年,我去北京開了中國作協第九屆代表大會。會上當然遇到了許多大家。比如遲子建,我一直很喜歡她的小說,更喜歡她在某次頒獎典禮上所說的話。正好住同一個飯店,有一次,我們在電梯遇到,我輕輕說了一聲“遲老師好”,她向我微笑點頭。隔了幾天,我又看到她要進電梯,我等了片刻才一起進來。

電梯裡擠進來很多人,遲子建到十六樓,而我到十八樓。終于,電梯裡沒别人了,我才對她說了一句話:“遲老師,我很喜歡您的作品。”她很高興,可惜樓層到了,隻能匆匆告别。但,說出這句話本身,就讓我很有單純的幸福感。

還有舒婷,投票選舉時,我發覺坐在我前面一排的女士,名字牌上是“舒婷”二字。這不是朦胧詩的女神嗎?我沒有打擾她,隻是坐在後面,努力回想她的《緻橡樹》與《神女峰》。散會後,我裝作不經意路過她身邊,說了一聲“舒婷老師好”。這是我跟她說過的唯一一句話,不知以後還有無機會?我想,這就像詩的語言,言簡意赅,足矣。

我想,真正的作家,肉體從不孤獨,但内心孤獨,孤獨到沒朋友。人一輩子能交的朋友是無限的,哪怕回頭就忘;但人一輩子能寫的字卻很有限,是說有品質的字。各自孤獨着,各自燦爛着。若真覺得好,說一聲“你好”就能讓自己很開心。

而少數派的我,更願意像卡夫卡、王小波那樣在孤獨中寫作,無論你讀或不讀,小說就在這兒,默默地綻放,再安靜地凋零。

你好,自己。

(未完待續,《宛如昨日》即将上市)