荔春之後的第五天是中國傳統的春節。

銅仁人迎來了一個由來已久的節日——社會。每當這個時候,我的耳朵都響起了祖母親切溫柔的聲音:是時候做社交美食吃了,是時候上山"挂俱樂部"了。

小時候,我不知道什麼是"社交",隻知道每年三月的某一天,奶奶會背着一根小藤條,牽着我的手穿過彎曲的山路,彎着腰帶一起尋找青蒿素蔬菜。

後來我去學校識字,才知道社會人物開口了,"土"是土地,"秀"代表祭祀,代表一種儀式示威。"社會"是指古代的土地神,地神的祭祀是中國傳統農業社會的重要儀式。

社會,在古代分為春天社會、秋天社會。"一年的計劃在于春天",社會食品青蒿素蔬菜的生産也在春天成熟,是以社會大多指的是春天社會,秋季社會鮮為人知。

銅人上春社會并不熱衷于祭祀地神,據《銅人光旭志》所載:"三清明前後天,白紙挂在祖墓上,簡稱挂綠;

前3年長老們死前清明前獻祭,被稱為"絞刑社"。蒸社會性食物,帶上酒和肉,邀請親朋好友,到親戚的墳墓裡放鞭炮,焚燒紙錢作祭,然後坐在地上,喝酒吃社交食品,稱為"挂棍"。據檢驗,銅人群衆在社會日清掃墳墓吃社會性食物的習俗已經延續了一百多年。

每年春天回到地球,恢複萬物,生機勃勃,青蒿素和野蔥鮮活,山山煞,奶奶說,這是做社交食品的好時機。

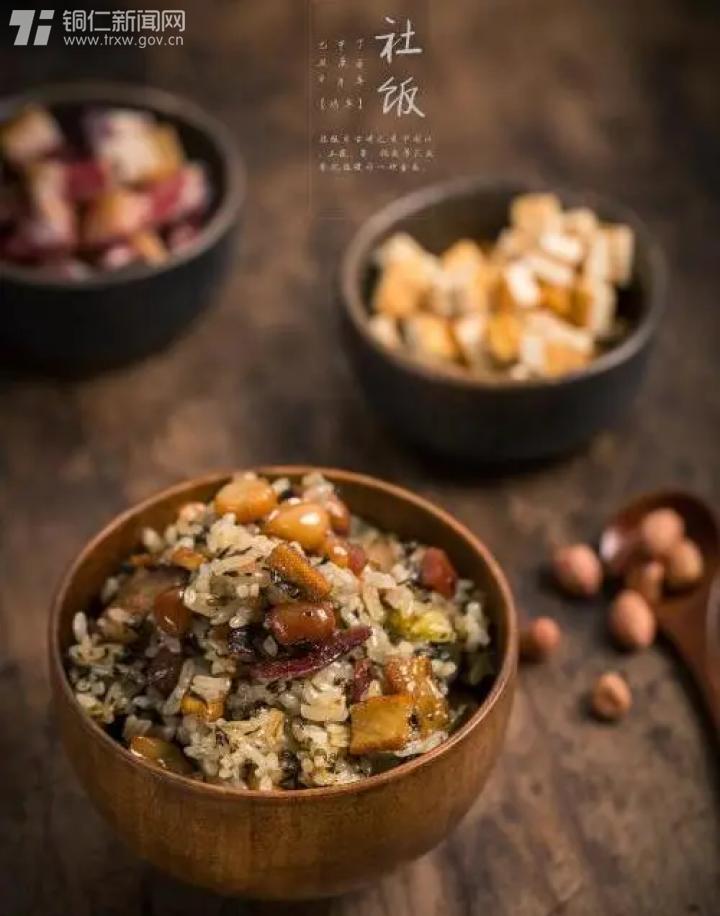

社會性食品的生産過程相當精細。首先,将大米的主要配料浸泡三五個小時,等待米粒吸收足夠的水分,用米飯過濾,用好的培根,豆子幹成小手指大小的顆粒,然後将加工好的青蒿素蔬菜和野洋蔥與大米充分混合。然後,把小樹枝蒸熟,滿滿一根帶有青蒿素香味的樹枝上的社會食品可以放在桌子上。

小時候看到奶奶做社交美食,隻覺得自己什麼都做不了,去山上采青蒿素蔬菜,回來洗、揉捏,制作過程複雜,在聰明的奶奶面前,仿佛變成了一塊小菜。她總是笑着說,現在生活是美好的,社交食品已經變成了準備吃零食,吃社交美食已經成為一種樂趣,是生活的依戀,有很多苦樂參半的意義。不同于他們的時代,大米是一種奢侈,每年除新年外,期待春天社交日的到來,一家人幾個孩子,每人分成一小碗社交大米,可以快樂半天。

現在奶奶也走了,住在城裡沒有家人做社交食品,互贈社交美食的氛圍,失去了我的這一技藝,隻能在市場上買現成的社交食品吃,沒有手工制作的幸福,記憶的味道已經不複存在,但奶奶的聲音和笑容仿佛還在昨天:是時候做社交美食了, 應該上山"挂棍"。(記者 徐偉)