骨骼經過漫長的進化,形成了一套自動回報系統,不僅能幫身體做到最大限度減重,還能調節結構的強壯程度。

然而,現代人由于生活方式的影響,骨頭變得又軟又脆。發表于《柳葉刀》的一項研究發現,骨量少可能讓全身感染風險“飙升”。

受訪專家

北京積水潭醫院骨質疏松診療研究中心主任助理 陳佳

本文作者 | 生命時報記者 張健

本文編輯 | 徐文婷

骨量少,全身多處感染風險飙升

健康的骨骼又硬又韌,其中,硬度由鈣沉積的骨密度決定,韌度由蛋白質轉化的膠原質決定。

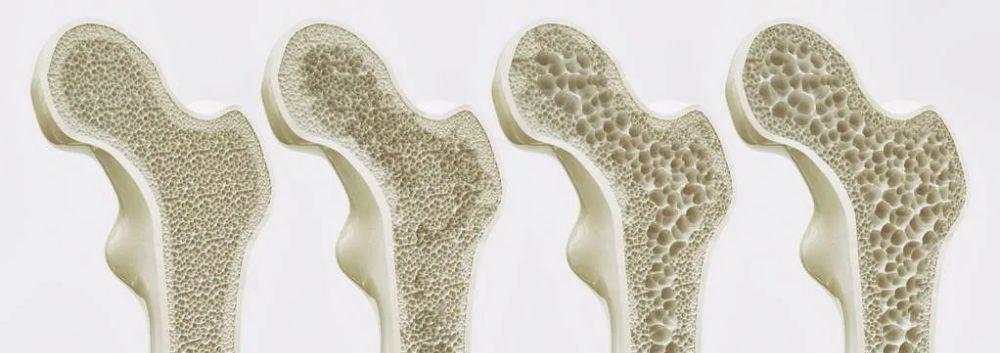

當骨骼中的鈣質和膠原質流失,骨量就會逐漸減少,甚至被“掏空”。

香港大學李嘉誠醫學院和香港理工大學在《柳葉刀》上發表的一項研究發現,骨量減少和骨質疏松不僅容易誘發骨折,還會增加感染和敗血症風險。

這項研究與此前諸多研究不同,揭示了骨骼健康與感染風險之間的關系。研究人員從1995年起開展調查研究,直到2020年底,從9449名香港居民中篩選出5717名符合條件的參試者(4072名女性,1645名男性)。

研究通過對3個部位(腰椎、股骨頸和全髋關節)的骨密度與常見感染(肺炎、尿路感染、皮膚感染)、敗血症的關系深入分析,得出以下結論:

男性肺炎、皮膚感染和敗血症的發病率高于女性,而女性尿路感染發病率更高;

排除有骨質疏松性骨折病史的參試者後,腰椎、股骨頸、全髋關節的骨密度與感染、敗血症風險顯著相關;

與正常參試者相比,任何部位發生骨質疏松的參試者,肺炎風險增39%,尿路感染風險增38%,皮膚感染風險增60%;

股骨頸、全髋關節的骨質疏松與常見感染、敗血症的風險增加顯著相關,而腰椎骨質疏松僅與皮膚感染風險增加顯著相關。

研究人員解釋,腰椎骨密度對治療和激素變化等更敏感,全髋關節骨密度更能反映骨骼健康狀況,骨密度下降導緻感染可能和骨代謝有關,具體來說:

成骨細胞分泌的一些物質可能參與免疫反應,有抑制細菌生長的作用;

破骨細胞可能對免疫調節有負向作用,增加感染風險;

當成骨細胞生成骨質的速度,慢于破骨細胞的破壞速度,就會造成骨質疏松。

臨床上,骨質疏松性骨折後的感染風險會增加,特别是髋部骨折導緻患者長期卧床、活動能力喪失,更容易患肺炎、泌尿系感染、壓瘡等。

此外,髋部骨折患者一年内的緻殘緻死率非常高,也和感染風險增加有一定關系。

3類人要定期檢查骨密度

骨質疏松是增齡性疾病,為了降低後續可能出現的各種感染風險,提醒以下幾類重點人群将骨密度檢查納入每年的體檢中:

+

絕經後的女性

骨量會随着女性雌激素水準下降而加快流失,絕經期是女性骨量快速下降的節點。

+

50歲以上男性

大陸50歲以上男性椎體骨折患病率達到1/5,男性應從50歲開始篩查骨密度。

+

其他高風險人群

包括孕婦、哺乳期女性、有骨質疏松家族史者,以及服用激素、抗凝藥等影響骨代謝藥物的患者。

生活中,兩個早期信号幫你提前識别骨質疏松:

40歲後身高減少超過3厘米以上,可能是腰椎壓縮骨折;

沒有從事太多體力勞動,卻總覺得疲乏、勞累、渾身沒勁、肌肉骨骼疼痛,特别是夜間出現翻身疼痛,可能是骨質疏松。

以上人群如果發現骨量下降或骨質疏松問題,要及時到骨質疏松門診或内分泌科就診,做雙能X線吸收骨密度(DXA)檢測,這是診斷金标準。

檢測值在-1到+1之間為正常,小于-1是骨量減少,小于-2.5就屬于骨質疏松。

4個原則“存”住骨量

童年、青春期、青少年時期是人體骨量的發展期,大多數人在30~35歲時達到高峰,然後逐年下降,50~60歲起出現骨質疏松早期信号。

通常來說,骨質疏松患者在第一次骨折後,二次骨折風險呈指數級增長。大部分患者第一次骨折是腕關節、前臂的輕微骨折。随着年齡增長,腰椎、髋關節等重要部位的骨折風險升高。

1

中老年人不要節食

保證攝入充足的蛋白質和鈣,尤其是中老年人,不要過度節食。

牛奶、酸奶、奶酪等奶或奶制品,以及豆腐、豆幹等大豆制品,都是鈣和優質蛋白的良好來源。

綠葉菜中的白菜、油菜、芥藍鈣含量都比較高;果蔬中的鉀、鎂、銅、鐵、磷、鋅,以及維生素A、C、K,也對保持骨骼健康有益。

2

不建議老年人做負重運動

運動時,身體自重就可以刺激骨骼,有助增長骨量,跳躍、跑步或阻力訓練等更有利于增加骨密度。

年輕時,要養成規律運動的習慣,盡可能提高骨量儲備。

老年人或骨質疏松患者,可選擇快走、慢跑、太極拳、八段錦等運動,不建議做負重運動。

3

保證每天戶外日曬

維生素D是促進鈣吸收和利用的重要營養,人體内的維生素D主要靠皮膚在光照下合成。

建議多到戶外曬太陽,夏季時避開最熱時段,手、臉、手臂平均每天曬15~30分鐘即可,冬季則要曬30分鐘以上。

4

戒煙戒酒

煙酒不但增加肺髒、肝髒、心髒等髒器的負擔,還影響人體對食物中鈣、鐵、維生素B12等營養物質的吸收,加速骨量丢失。

需要提醒的是,極瘦和肥胖都與骨密度降低、骨折風險增加有關,是以要将體重控制在合理區間。▲

本期編輯:張宇