整本書《侮辱與受損》并不長,兩個小時就能讀完。但在這兩個小時之間,你的心會随着故事情節不斷起伏,有時感到悲傷,有時有一絲希望;

當我們讀到像《基督山伯爵》這樣的小說時,我們有一種喜悅的感覺,一種旺盛的感覺。我們将欽佩Dontes的聰明才智和他不屈不撓的意志。這類小說的主角往往是幾個主要人物,而其他生活似乎隻是為了支撐主要人物的形象。

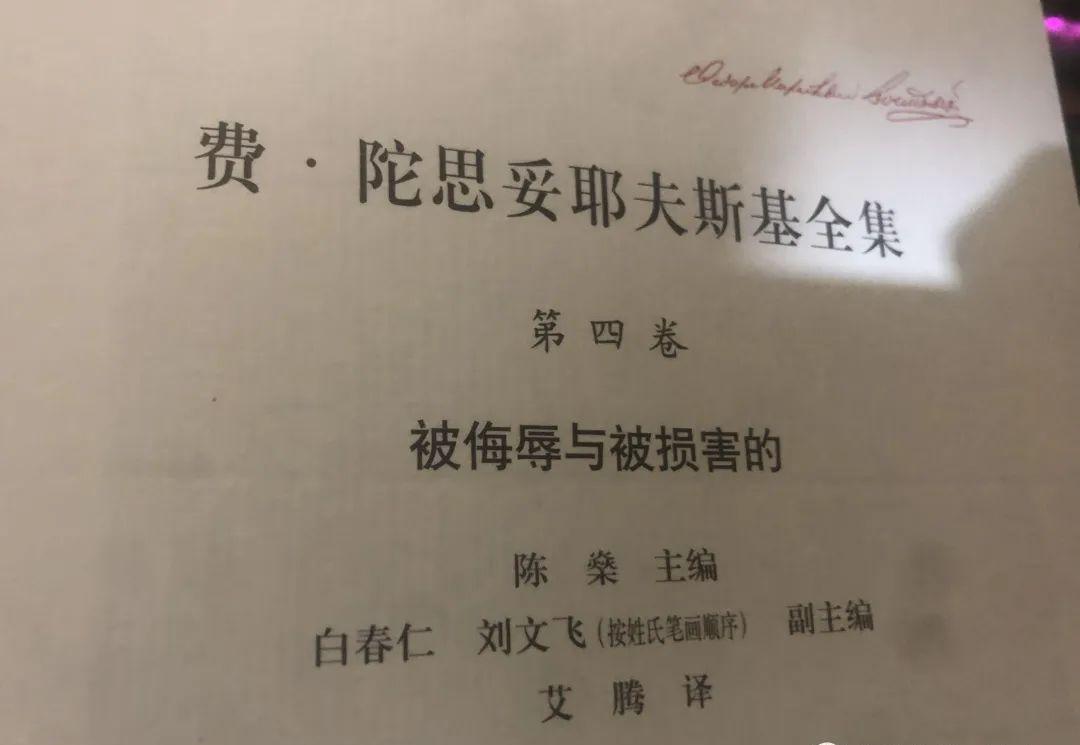

但陀思妥耶夫斯基不是一個寫酷文的作家,擅長心理描寫的高手,是那些像螞蟻一樣微不足道的人,那些受到傷害和侮辱的人,那些被壓迫但相信太陽會像往常一樣升起的人的英雄。

在故事的開頭,老人抱着狗的描述顯示了陀思妥耶夫斯基的技巧,這讓作者感到驚訝的是,竟然有人如此自然地描述了孤獨,如此令人毛骨悚然。從故事一開始,整本書的風格就已經奠定了。大多數俄羅斯作家都有相似的風格,但作者不得不佩服作者的性格描述和心理描寫。

如果你對心理學感興趣,陀思妥耶夫斯基絕對是你無法繞過的人。如果我們把托爾斯泰比作社會學家,陀思妥耶夫斯基探索了作為一個普通人所能擁有的最基本和最内在的東西。

在寫作技巧和結構方面,陀思妥耶夫斯基在這部小說中使用了第一人稱叙事,叙述者(和主人公)伊萬·彼得羅維奇(Ivan Petrovich)是彼得伯勒的一位貧窮的作家和平民知識分子,而這幅圖像具有他自傳的一部分性質,描述了作者自己在文學界的處境。"評論家B"(即别林斯基)熱情洋溢地講述了他的第一部小說。年輕作家與他的"老闆"(即出版商)的關系。這些情節都來自年輕的陀思妥耶夫斯基的個人經曆。這位年輕作家在小說中取得初步成功後不斷的挫折和失敗,也是陀思妥耶夫斯基個人經曆的真實反映。

小說的時間順序是不連貫的,事件的曆史背景是假定的。打亂事件的順序,使作品比原計劃更廣泛地反映了那個時代俄羅斯的個人和社會生活,也表達了1840年代和1950年代俄羅斯思想與文化生活之間繼承關系的想法。

小說中經常提到窮人、别林斯基和19世紀40年代,這并非偶然。19世紀40年代俄羅斯文學的人道主義傾向是建立在這樣一種信念之上的:"受苦最謙卑的人也是男人,是我的兄弟。"

小說《窮人》和《被侮辱者與被破壞者》書名的獨特呼應證明了它們的内在聯系。在陀思妥耶夫斯基的第一部小說的标題中,"窮人"這個詞有很多含義。你說的貧困是什麼意思?"貧窮"一詞不僅指那些缺乏物質生存手段的人,也指那些不需要物質手段的人。在小說中,老人被誣陷為無所事事,卷入了一場不可能的法律鬥争。在這裡,"窮人"不僅是那些失去富裕收入或必要謀生手段的人,也是那些不幸、受壓迫和侮辱,進而獲得同情和憐憫的人。是以,"貧窮"、"侮辱"和"受損"幾乎是同義詞。

陀思妥耶夫斯基從人道主義的角度出發的反資本主義主題貫穿了整部小說。所謂"高層"總是控制着話語權和決策權,底層人民隻能逆勢而為,安全無虞。他們甚至别無選擇。他們隻能在有限的生存空間裡消費生命。

小說的情節可以分為主線和黑線,主線是娜塔莎的逃跑,黑線是奈莉的遭遇。在故事的背後,主線和黑線逐漸變得清晰和交織在一起,現在我們發現瓦爾科夫斯基公爵是人們不幸和苦難的"侮辱和破壞"禍害。公爵代表着絕對的邪惡,他并不像作者後來在《罪與罰》中描繪的那樣與善與惡交織在一起。

在内容方面,Nelly的故事讓作者能夠描繪彼得伯勒的貧民窟及其居民,描繪一個充滿貧困,疾病,惡習和犯罪的城市社會的"底層"。在這個可怕的世界裡被遺忘,"小人物"注定要過着貧窮和屈辱的生活,在肉體和精神上都被毀滅。

"這是一個悲慘的故事,"伊萬·彼得羅維奇(Ivan Petrovich)在談到Nelly的故事時說:

Nellie無疑是一個天使,由于母親的影響,她願意将自己定義為"仆人";她的性格是凄美的;她突然因癫痫在地上發瘋;她的身體非常虛弱,容易發燒。但即便如此,"被侮辱、受傷害"的人中,沒有人責怪她,也沒有人有權責怪她。一個心裡太苦的人,會充滿一點甜蜜,她就是這樣一個孩子。

對于阿廖薩來說,娜塔莎是他在精神上可以依賴的人,但在物質上卻不能。是以,盡管他"無限地愛娜塔莎",但結果從一開始就注定了,而卡佳是他在精神上和物質上都可以依靠的人。是以他最終會選擇卡佳。這是故事中每個人都知道的事情,除了他自己。阿廖薩是一個心地善良的人,性格軟弱,沒有意見。天真、樸素和"幼稚"賦予了他某種魅力。他沒有故意作惡,就像卡佳一樣,這是出于天真、直率的自私自利的象征。

故事中的所有角色都是自私自利的。對于娜塔莎來說,她對阿廖薩病态的、自我犧牲的愛,一種特殊的自我利益,使她對親人的痛苦漠不關心。Nelly也是如此,她的特點是驕傲而無情地沉迷于痛苦的自我利益。娜塔莎的父母也是如此。伊萬·彼得羅維奇在某種程度上展現了這一點。

作者并沒有理想化"被侮辱和受損"的人的心。這不僅僅是一個值得愛和同情的高尚、不幸和受苦的人;他也是一個值得愛和同情的人。這是因為人的尊嚴經常受到損害,這毒害了他們的心靈,使他們不可避免地變得惡毒。

"被侮辱和破壞"的人的痛苦的故事是非常悲慘的。被瓦爾科夫斯基掠奪和欺騙的奈莉的母親和祖父都死了。災難襲擊了伊赫米涅夫家族,他們也受到他的傷害和侮辱,伊萬·彼得羅維奇的私人生活和文學創作計劃被摧毀。所有的痛線都指向同一個階級,同一個角色,瓦爾科夫斯基公爵。

瓦爾科夫斯基公爵展現了一種無限的、不可戰勝的權力邪惡,他是一個無恥和貪婪的自我利益和個人主義的理論家和實踐者。瓦爾科夫斯基的不道德行為在當時的俄羅斯現實中有着非常重要的根源,在他與陀思妥耶夫斯基同時代人中資産階級個人主義的道德标準中。對于Valkowski來說,金錢是人們命運的主要驅動力和主人。此外,他是一個享樂主義者,渴望及時獲得樂趣。他還認為"生活是一筆交易",金錢是最重要的。他甚至說:"我沒有理想,我不想......在這個世界上,沒有自由生活的理想。"

當我們看到阿廖薩突然對娜塔莎說了一堆理想主義的話時,我們認為故事會朝着托爾斯泰的《複活》的方向發展。但出乎意料的是,作者背後的阿廖薩給人的感覺,就像是巴金新意義上的《家》。但他也與作為階級受害者的新人和無視道德的自私自利的人阿廖薩有着根本的不同。但他們的選擇和結局同樣注定。

從西伯利亞流亡歸來後,杜恩意識到有些東西是無法打破的,這部小說反映了所謂的進步的俄羅斯知識分子社群從西伯利亞的悲慘離開,他不再相信革命手段可以改變俄羅斯的現實。是以在小說的結尾,主角們的命運被悲哀地一個接一個地埋葬了。最終的結果并不像我們想象的那樣伸張正義,邪惡的人受到了懲罰。結局仍然是勝利的勝利,石頭又回到了石頭上,這是無法解決的,作為一名人道主義作家,他正确地展示了他那個時代未解決的沖突。

對于那些受到侮辱和傷害的人來說,唯一的安慰是太陽像往常一樣升起。

而痛苦和無助的事情是太陽像往常一樣升起。

人們仍然相信"未來會更好"。