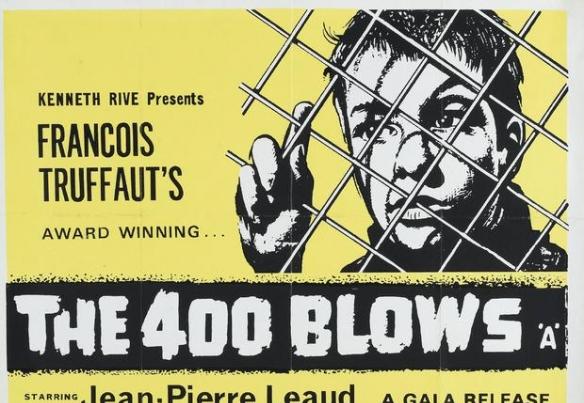

1958年9月,法國影評人弗朗索瓦·特呂弗(Francois Truffaut)在法國《标準晚報》(French Evening Standard)上發表了一則通知,稱他正在為他的第一部電影尋找一位13歲的演員。14歲的讓-皮埃爾·萊奧德(Jean-Pierre Leod)在短暫的表演經曆後看到了這則廣告,最終成為衆多競争對手中的明星。

四百次點選腳本

讓-皮埃爾·萊奧德(Jean-Pierre Leod)的電影由特雷弗(Trevor)執導,是第一部電影《四百次罷工》(Four Hundred Strikes)。當時,萊奧德不會想到,從這一刻起,他和他的角色安托萬,即将成為法國新浪潮電影的精神圖騰,在接下來的半個世紀裡一次又一次地被提及。

"這部電影是獻給安德烈·巴贊的。

"這部電影是獻給安德烈·巴贊的"寫在"四百次罷工"的标題中。誰是巴贊?如果你真的不了解安德烈·巴贊,至少你應該知道他最著名的書是什麼,什麼是電影?》。

毫不誇張地說,這位電影理論領域難得一見的巫師,幾乎靠自己改變了現代電影的發展方向,特雷弗就是他的弟子。

安德烈·巴贊

巴贊第一次見到特雷弗是在1948年11月一個難得的下午。一個16歲的少年來到巴贊的電影俱樂部,他也在那裡創立了自己的電影俱樂部,幾天前,當《本福》(1925年版)的放映觀衆不多時,他才發現另一個電影俱樂部也在放映這部電影,兩次放映發生沖突。

這位16歲的球員是特雷弗。本來是一次不太友好的通路,但因為對影片的熱情讓兩人之間的年齡差激發了友誼。

巴贊慷慨地讓特雷弗來到他的辦公室,兩人沒完沒了地聊了幾個小時,從希區柯克到霍華德·霍克斯,當他離開時,特雷弗沒有忘記讓巴贊下次去他的小俱樂部給觀衆幾句話。

事件的下一步發展使特雷弗出乎意料。由于他經營電影俱樂部的聲譽,特雷弗的親生父親找到了他的兒子,他已經分開多年,但他的生意失敗讓他負債累累,他的父親決定把他送到一個護理中心。正是安德烈·巴贊(Andre Bazan)在這段時間裡伸出援手。

10歲,特雷弗

雖然隻有十字架的一邊,但巴贊對特雷弗印象深刻,把他從房子裡帶出來作為擔保人,并把他介紹給一家文化機構的新工作。可惜,好時光并不長,特雷弗因為一時的愛情沖動,報名服兵役,但不久回來的時候逃兵,又被送進了軍事監獄。

巴贊再次挺身而出,使用各種方法、管道,甚至要求心理醫生寫報告,最後再次将特雷弗從監獄中拉了出來。這一次,巴贊隻是讓特雷弗住在自己家裡,幾乎像父親一樣,教這個癡迷于電影但淘氣的年輕人走上正軌。

此時,巴贊作為影評人活躍在各大電影雜志、報紙等影評人中,共同創辦了著名的電影雜志《電影手冊》。

白天,巴贊在家寫作,從現代視角重新定義電影的價值,而特雷弗在閣樓上閱讀,到了晚餐時間,兩人在餐桌上熱鬧地讨論電影,經常忘記吃飯。

四百次罷工

巴贊曾就讀于一所師範學院,他對法國的教育體系深表懷疑,而特魯弗雖然受教育程度不高,但他在演講中經常極端,但觀點往往尖銳。是以,在巴贊的鼓勵下,特雷弗開始寫自己的評論,并走上了影評人的道路。

巴贊的電影理論以他的"長鏡頭理論"而聞名。他提倡紀錄片美學,将古埃及永久遺骸的木乃伊情結與電影圖像的起源并置,并倡導一種通過長鏡頭場景排程記錄真實性和連續性的圖像風格。

特雷弗

特呂弗的電影理念在一次談話中深受巴贊思想的啟發,在成為評論家後,特呂弗用筆如槍,開始猛烈抨擊老舊、老舊、保守的傳統電影。并稱贊并重新發現了希區柯克、讓·雷諾阿等導演對這部電影的創作能力。

一篇讓特雷弗成名的文章叫做《法國電影的傾向》,他把矛頭對準了法國大多數最知名的導演和他們的作品。據說原來火藥的氣味比較強烈,在巴贊的勸說下,特雷弗隻删掉了部分文字的人身攻擊。果然,這篇文章出現在《電影手冊》上時引起了巨大的反響,幾乎所有的導演、粉絲和評論家都陷入了這場口水戰,一些人支援特雷弗的尖銳批評,另一些人則說這個年輕人試圖打架。

當然,特呂弗的野心不僅僅是文書工作,而且像手冊的其他年輕評論家一樣,他正在為這部電影做準備。同時,他積極幫助同僚,在雅克·裡維特(Jacques Rivett)的《國際象棋壞人》(Chess Bad)表演中,萊維特(Levitt)為特雷弗(Trevor)的第一部短片《訪客》(The Visitor)飾演的桃李(Peach Lee)作為攝影。

"頑皮的幽靈"明星傑布·弗蘭德後來出演了Shabler的"Cousin"。

特雷弗已經是一名名人記者,這使他能夠在威尼斯電影節上見到富有的金·馬德麗娜·莫根斯坦,兩人很快就結婚了。她的父親,老莫根斯坦,負責法國最大的電影發行公司之一,婚姻對特雷弗随後的職業生涯的影響是決定性的。

有了這種支援,特雷弗的野心終于實作了,他并不急于拍長片,從一部短片《淘氣鬼》開始,和《四百出擊》差不多,在得到布魯塞爾電影節的代言後,立刻捧起了獎杯,敲響了嶽父的門,"我想拍電影"。

1958年11月10日,持有4000萬法郎的特雷弗宣布發行他的第一部長片《四百次罷工》,同一天,他的精神教父安德烈·巴贊死于白血病。巴贊在1950年代的最後幾年患病,但經常在朋友提供的别墅裡招待年輕的影評人和導演。

這座别墅是安托萬和他的小夥伴們在《四百出擊》中用雪茄下棋的房子,是電影中為數不多的真正釋放壓力并忘記不公正的時刻之一。但安德烈·巴贊沒有機會看到他的電影創意,也沒有機會在特呂弗的電影中實踐它們。

在巴贊的去世中,法國電影的新浪潮即将到來。

"我渴望成為一個成年人,這樣我就可以犯各種錯誤而不受懲罰。

特雷弗和利奧德

1959年6月3日,"四百次罷工"在巴黎香榭麗舍大街的兩家電影院開幕,在接下來的14周内,法國各地的45萬人進入電影院觀看這位"臭名昭着"的影評人的第一部作品。

除了市場驚喜之外,影片的版權還被賣給了美國、意大利、日本等國家,特雷弗一夜之間成為全球首屈一指的新片導演。

《四百出擊》沿襲了"生命之流"的叙事,很多地方以看似無情節的方式宣傳故事,有時安托萬隻是在跟同學說話,有的和父母一起去電影院,

特雷弗隻是簡單地揭示了安托萬在不同環境下的不同狀态,并将其轉化為内心和情感的描繪,以完成叙事,進而拼湊出一個13歲孩子的整個生活。

在以前的許多觀點中,人們更喜歡将"四百次罷工"描述為特雷弗的自傳作品。誠然,特雷弗确實将個人經驗和興趣融入了電影中,否則為什麼安托萬崇拜巴爾紮克而不是福爾福德?

但特雷弗并不認為《四百次罷工》是他個人生活的寫照,電影中的許多情節和細節,有些來自朋友的經曆,有些純粹是報紙新聞,還有一些他與編劇馬塞爾·穆西(Marcel Musey)的小說。真正重要的是,這一切都不是捏造的,而是很多像安托萬這樣的青少年的真實故事。

一個被忽視的少年在他的生活中處于不公正的時期,但缺乏抵抗 - 英雄總是處于青春期,不安分但無處發洩。

有些人認為"四百次罷工"是對陳規定型教育體系的攻擊,但這種陳詞濫調顯然忽略了特雷弗對青少年生活的精心描繪。

在校園裡,他是老師眼中的釘子,總是處在懲罰的邊緣;在家裡,他小心翼翼地想得到母親的愛,但隻是冷漠;隻有當他走在街上時,他才能得到一種短暫的,被禁止的快樂,但意外地發現了他母親的秘密。

街頭自由自然,也蘊含危機

特呂弗鏡頭的焦點恰恰是這個尴尬的年齡。安托萬處于兒童和成人之間的差距,他剛剛開始學會承受各種壓力,撒謊是處理壓力的最直接方式,他不明白這會造成什麼樣的麻煩。

即便如此,他心中還是有一點天真,但他心中的恐懼确實存在——他不敢回家,為了逃避謊言的責備,躲在印刷機裡過夜。

将這個反叛的時代放在一個更大的舞台上,當安托萬的命運暴跌時,盜竊未遂将他送進了一個護理中心。這時,特雷弗用了一個突破性的鏡頭,同樣的鏡頭堆疊鏡頭,安托萬放在了被采訪者的位置,而與心理學家的對話直接向我們展示了他的犯罪心理的形成,這是一個非常現代的視角介紹。

電影,那奔跑的場景是怎麼拍出來的

當然,《四百出擊》之是以偉大,是因為它的美學地位。特雷弗在評論家時期有很多敵人,很多人都在等着看他的"你繼續"的笑話。但很明顯,他的準備工作,他在電影俱樂部的活躍日子,他作為羅西裡尼副導演的日子,以及他在餐桌上與巴贊的長談,已經建立了對電影形式的高度審美意識。

是以,當我們看到《四百次罷工》時,我們實際上看到的是一部借鑒了偉大導演營養并将其融入安德烈·巴贊(Andre Bazan)倡導的長鏡頭美學的作品。我們可以看到影片中的第一組鏡頭,從不同角度看巴黎地标性的埃菲爾鐵塔,特雷弗和意大利新現實主義,鏡頭紮實承載着巴黎的街道。

這是一個全新的姿态,一個新的電影立場的宣言,通過鏡頭明确地将電影與當下的社會現實聯系起來。另一方面,長鏡頭的廣泛使用賦予了電影一種正式的創新,利用相機的運動來完成單個鏡頭對時間和空間的完整記錄,取代了由蒙太奇産生的沖突,即群體聯系與時間本身的表達。

四百次點選經典剪輯:

其中最著名的是組拍的結尾,特雷弗用三個長鏡頭記錄了安托萬在活動期間從辦公室逃出來,跑向了影片之前承認的希望之海。最後用一個回頭看固定的畫面鏡頭打破了第四面牆,将留給觀衆,這種體驗在當時還是很新鮮的。

想象一下,導演在主流電影中會做什麼。也許對安托萬的不幸進行更戲劇性的诠釋,會讓觀衆同情他的困境。但特雷弗顯然想要的不是那種廉價的同情,事實上,在導演讓-皮埃爾·萊奧德的表演以挑起觀衆的青睐時,他并沒有讓他微笑。

客觀、敏感、真實,這就是特雷弗和《四百出擊》想要帶給我們的,也是給影片帶來的打擊。

在當年的戛納電影節上獲得最佳導演獎的特雷弗宣布了《電影手冊》的年輕人,讓-呂克·戈達爾,埃裡克·霍姆,克勞德·夏布洛爾和雅克·裡維特,他們成功地将主題從影評人轉變為導演。

利奧德繼續出演特雷弗接下來的四部作品"安托萬系列"。

有趣的是,安托萬夫婦在電影院裡一起看的《四百次打擊》是萊維特的長篇電影,當時沒有完成。當安托萬在街上徘徊時,他遇到了另外兩位标志性的新演員,讓-克勞德·布萊爾利和珍妮·莫羅。前者主演了第一部新浪潮電影《Pretty Selge》,後者在路易斯·馬勒的電影中聲名狼藉,并将很快與新浪潮更緊密地聯系在一起......

六十年後,曾經席卷全球的法國新浪潮早已消退,大多在潮流中的年輕電影人已經不在人世,但它留下的精神遺産卻永遠定格在安托萬憂郁的眼中。