一、漢末群雄并起、地方軍閥割據混戰局面形成的因素

首先漢末黃巾起義,地方官吏豪強征兵鎮壓,以軍功在地方及中央為官,開始形成政治勢力。

其次西北涼州羌胡外患 鎮壓羌亂使百姓兵役負擔沉重,使西北邊防武将董卓勢力坐大、不服調動威脅中央政權。

最後朝廷中央外戚宦官争權動亂、邊将董卓趁勢進京控制朝廷政權。朝廷及地方官員豪強征兵勤王讨董,董卓被逼、挾持皇帝由洛陽退入關中,不久被殺關中動亂;關東地方官員豪強依靠軍事武裝争奪地盤、開啟軍閥割據混戰與兼并的曆史。 董卓入京、讨董戰争相關人物曆史概述:外戚何進為誅宦官招董卓等地方武将進京,結果外戚何進被宦官殺,宦官勢力又被袁紹、曹操率領禁軍誅殺,董卓進京控制中央政權、廢立皇帝廢少帝立獻帝。洛陽周圍讨董戰争(190-191),持久相持、部分作戰後,董卓挾持皇帝退入關中,不久被司徒王允及董卓侍衛武将呂布聯合誅殺,部下西涼兵關中混戰。

二、漢末地方軍閥割據混戰、兼并的曆史總結

地方軍閥豪強出身于地方世家大族官僚、武将、皇族宗室大官。1.大族官僚在亂世中以财力征兵擁有武裝、擴大地盤,如袁紹、袁術、曹操,或亂世中割據一方,如劉表、劉焉。 2.武将以兵力奪占地盤,兵力為西涼兵、北方邊防兵力,或地方征兵及收編黃巾軍餘部,如呂布、張繡、公孫瓒、孫堅、曹操。3.皇族宗室大官或沒落皇族,如幽州牧劉虞(被武将公孫瓒殺)、益州牧劉焉,劉備出身沒落皇族,投身各地大官。

(一)北方中原黃河以南:兖州、徐州、豫州,曹操、呂布、袁術、張繡、陶謙、劉備等人兼并混戰,最終由曹操基本統一。在196年,曹操擁戴由關中出走關東的獻帝朝廷,之後遷都許昌“挾天子以令諸侯”。

人物事件概述:1、曹操以朝廷宦官後代(其父曹嵩為宦官曹騰養子)及征讨黃巾起義軍功當官起家,散财征兵參加讨董戰争,戰後占兖州,由征讨、收編青州黃巾軍“青州兵”發家,與呂布争奪兖州最終擊敗呂布,又數次征徐州。2、呂布在關中動亂中戰敗、率部分兵力出走關東,争奪地盤最終被曹操擊敗俘殺。3、袁術依靠家族勢力兵力由南陽起家,擴大地盤中與呂布、劉備、曹操等争戰,敗退淮南壽春,北上途中被擊敗身死。4、張繡是董卓部将張濟族侄,張濟在關中動亂中出走關東占南陽,張繡在曹操數次征讨下最終被招降。5、劉備出身沒落皇族,獻帝皇叔後世稱“劉皇叔”,依附公孫瓒(劉備、公孫瓒同為盧植學生),助徐州刺史陶謙守徐州、陶謙病死後繼守,又被呂布襲占,歸附曹操控制的朝廷,借兵征袁術重占徐州,北上歸附袁紹,南下依附劉表。

(二)北方黃河以北:冀州、并州、青州、幽州,袁紹出身世家大族,号召讨董、戰後占冀州邺城、擴大地盤,與幽州公孫瓒互相征戰最終擊敗公孫瓒,基本統一黃河以北。

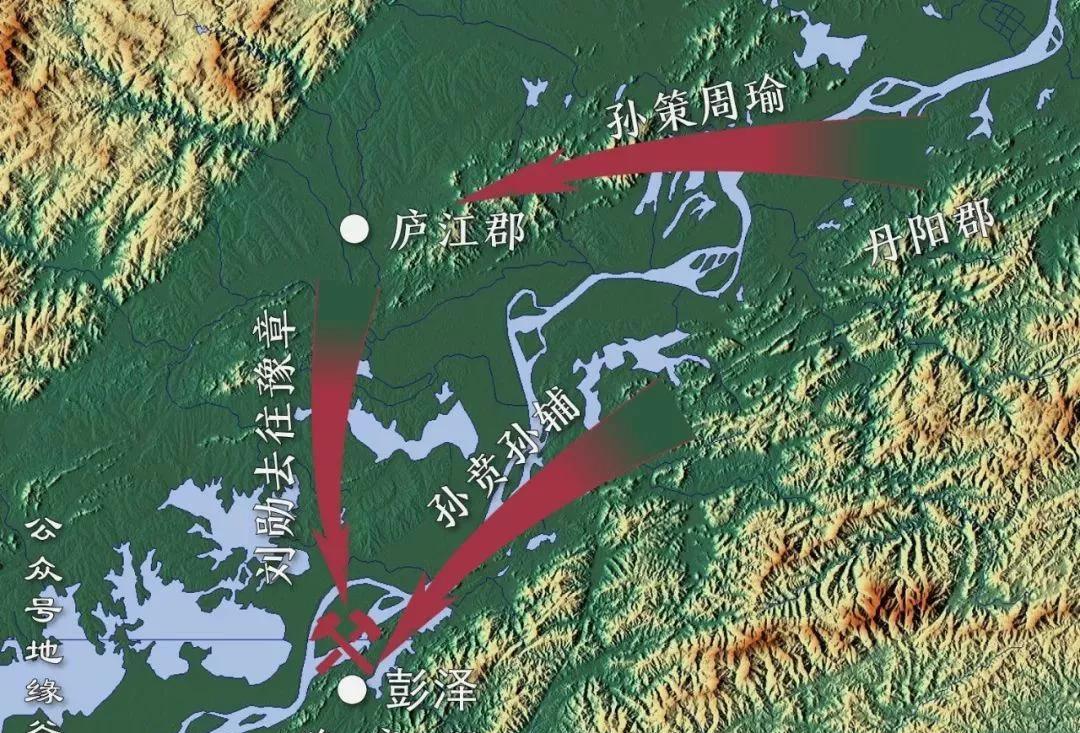

(三)南方、西南、漢中:揚州、荊州、益州,北方群雄割據混戰,南方及西南相對穩定。孫堅為出身東南武将,參與征黃巾軍、讨董戰争,其子孫策南下揚州初步奪取“江東六郡”,孫策弟孫權鞏固基業,征讨南方山越、發展壯大勢力。荊州刺史劉表在北方混戰中割據一方。益州劉焉、劉璋父子,劉焉以宗室身份任職地方大官、益州牧,死後劉璋繼承。漢中張魯為益州劉焉部下,被任命奪取漢中,之後割據漢中,以五鬥米道教化群眾,建立政教合一的地方政權。

人物事件概述:6、孫堅在讨董戰争中勇敢作戰立功,之後與劉表部将作戰被殺。孫策繼承部衆、南下揚州攻取“江東六郡”,被仇家殺死。7、周瑜出身世家大族,與孫策同歲并交好,輔助孫策奪取廬江、豫章。

三、兼并形成曹孫劉三大勢力,走向三國鼎立局面

北方黃河南北袁紹、曹操兩大勢力對抗,在官渡之戰(200年)中,黃河沿岸持久對抗後發生轉機,袁紹内部不穩、曹操趁機襲取袁紹軍糧地烏巢,袁紹軍大敗,奠定統一北方的基礎。

之後曹操積蓄力量鞏固内部、通過“軍屯”發展生産,而袁紹勢力在袁紹死後(202年)逐漸分裂。曹操逐漸攻占黃河以北,占冀州邺城(204年),并州刺史、袁紹外甥高幹(206年),統一北方。

曹操征北方烏桓(207年夏):雨澇大路阻塞,由向導引導“出其不意”出盧龍塞(喜峰口一帶),曹操軍前鋒在白狼山與烏桓大部隊相遇,趁對方陣勢不整“勇敢出擊、擒賊擒王”,由張遼統軍發起攻擊,擊殺首領踏頓,烏桓部衆降。

曹操南征,赤壁之戰(208年)被周瑜水軍擊敗退回北方。周瑜統軍水戰、借助風勢火攻大敗曹軍,曹操退回北方,由此奠定三國鼎立的基礎。

荊州、益州、漢中争奪兼并:赤壁之戰後劃分地盤劉備占荊州南郡之公安。益州劉璋請劉備入川協助守益州,劉備趁勢攻占益州(214年)。孫權、劉備争奪荊州,關羽魯肅和談“湘水劃界”(215年)。漢中張魯在曹操征讨下降曹(215年),之後劉備擊敗曹操部将攻取漢中(217-219年)。

關羽北伐曹操襄陽、樊城(219年),孫權部将呂蒙趁勢偷襲荊州南郡江陵、公安,奪取荊州。劉備率軍出川東下奪荊州,夷陵之戰被孫權部将陸遜趁暑熱火攻擊敗(221-222年)。

三國鼎立局面最終形成:曹操死後,其子曹丕通過“禅代”稱帝(220年);一年後劉備稱帝;夷陵之戰後孫權稱吳王,229年武昌稱帝,之後遷都建業。

四、英雄人物言論智謀、軍事、民族、地理文化解讀

(一)“物以類聚人以群分”英雄相惜:曹操與劉備“煮酒論英雄”“天下英雄,唯使君與曹爾!” 曹操戰場評價孫權 “生子當如孫仲謀,劉景升兒子若豚犬耳!”

戰略方面“智”:諸葛亮“隆中對”順應曆史大勢為劉備定策“跨有荊益、外結孫權、兩路北伐”。魯肅、周瑜在曹操南征時主張以水軍優勢抵抗,結果赤壁之戰擊敗曹操。荀彧以楚漢争霸中劉項荥陽、成臯一帶長期對峙的曆史經驗,以“持久待變”堅定曹操在官渡持久作戰的絕心,最終擊敗袁紹。

(二)軍事方面-後勤基礎、統帥謀略及意志、将帥“智勇兼備”:1.後勤基礎-籌集軍糧、發展生産、持久作戰。漢末中原地區經黃巾起義、讨董戰争後生産破壞、軍隊缺糧。曹操與呂布、袁紹等勢力作戰中,數年裡間斷性軍事征戰,期間後方籌集軍糧、組織“軍屯”恢複生産。而軍事雙方持久大戰,到後期也是雙方主帥的意志對抗。2.出其不意-長途奔襲與山路出擊,3.戰場對抗勇敢出擊、擒賊擒王。官渡之戰後期奔襲烏巢。曹操北征遼東烏桓戰役中,在沿海大路因大雨泥濘難行時,由向導引導走山路出塞。白狼山遭遇戰,趁敵陣勢不整,猛将們勇敢出擊沖入敵陣,擒敵首領踏頓,敵軍失去首領大亂由此而敗。4.江河水戰發揮水軍優勢“以已之長克敵之短”,5.借助自然(氣候風向等)因素克敵制勝、以堅強意志客服自然地理山川行軍糧運困難。赤壁之戰南方發揮水軍優勢,并借助風向火攻。夷陵之戰,陸遜持久防守後,利用盛夏暑熱期間劉備軍紮營山林,組織火攻。曹操北征烏桓,前鋒出盧龍塞途中殺馬充饑。

(三)民族方面:北方及西北遊牧民族、中原農耕文明,漢末南匈奴歸附、被分為五部,西北羌人開始内遷關中。

北方匈奴:漢末南匈奴南侵被擊敗,後歸附曹操及曹魏政權。216年曹操晉封魏王都邺城,南匈奴呼廚泉單于來拜賀後被留在邺城,匈奴部衆被曹操分為五部,以匈奴貴族統領并設漢人司馬。

西北羌人:董卓進京西北邊防空虛、部将關中動亂部分漢人出走關東,羌人逐漸内遷關中。

“文姬歸漢”事件及蔡文姬生平簡介:207年,曹操派人去南匈奴左賢王那裡以重金贖回蔡文姬。曹操與蔡邕同朝為官時敬重其書法、文學,從匈奴贖回其女蔡文姬。蔡邕為漢末大儒高官,在關中動亂中被董卓部将所殺,蔡文姬被南侵的匈奴左賢王擄走,在匈奴十二年生兩子。南歸後嫁董祀,董祀犯法蔡文姬批發赤足為夫求情。蔡邕家中古籍因戰亂大多流失,蔡文姬憑記憶記錄、儲存數百篇,後世流傳其五言長篇詩《悲憤詩》。

(四)地理文化-古今地名

1.孫策攻占江東六郡,孫權鞏固江東。“江東六郡”(今蘇浙皖贛一帶)-郡治:吳郡(蘇州)、丹陽(南京)、會稽(紹興)、廬江(安徽廬江、潛山)、豫章(南昌)、廬陵(江西吉安)。

2.赤壁之戰後孫劉争奪荊州 荊州七郡-郡治:南陽郡、南郡(襄陽、江陵)、江夏(鄂州)、零陵(湘北常德)、武陵(湘西永州)、長沙、桂陽(湘南郴州)。“湘水劃界”中南郡、零陵、武陵歸劉備,江夏、桂陽、長沙歸孫權。

3.三國地名-公安、武昌、建業:赤壁之戰後周瑜攻曹仁奪南郡,劉備占長江南岸油江口,改名公安;孫權将政治中心遷往江夏郡,改名武昌(今鄂州),取武功昌盛之意;孫權稱帝後又遷都秣陵,改名建業(今南京),取建立大業之意。