文/項雷達

對隐秘的好奇和着迷是人的共性,人們都願意看到那些真正揭示隐秘的作品如何窺探到生活的内部、自己的内心,從中獲得安慰和啟示。羅偉章的最新長篇小說《隐秘史》,以“隐秘”為名,以“史”為喻,對普通人日常生活表象之下無法言說又真切存在的情緒情感,對那些被隐藏或忽視的意識和心理,予以透視和揭示,直抵人内心世界的隐秘角落。

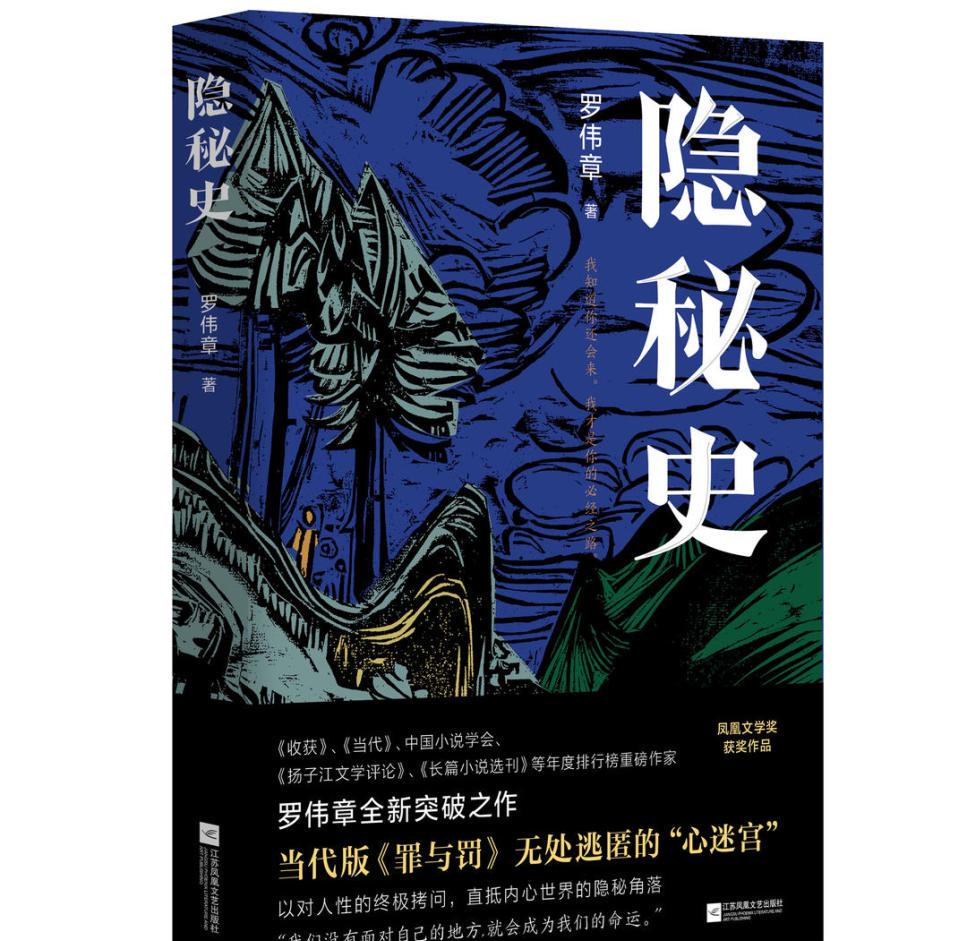

2022年4月,《隐秘史》由江蘇鳳凰文藝出版社重磅推出,這部榮獲首屆鳳凰文學獎評委會獎(由李敬澤、吳義勤、梁鴻鷹、畢飛宇、蘇童等國内著名批評家、作家擔任評委的原創文學獎)作品,是羅偉章近年來斬獲各類文學獎項,占據《收獲》《當代》《揚子江文學評論》《長篇小說選刊》等重磅榜單甚至榜首後,又一部備受文學界好評的長篇傑作。

罪與罰,發現與救贖之旅

《隐秘史》可讀性極強。小說借用充滿懸念的結構,講述了村莊裡一樁不為人知的偶然事件,叙述的張力和語言的凝練如一幀幀電影畫面漸次閃現、推進,讓人不自覺地屏住呼吸,跟随主人公一步步進入幽暗而宏闊的意識世界。

這是一個現實世界裡的白日夢魇——老君山有無數個洞子,他偏偏進了涼水井上面的那一個;在山野裡發現一個洞子再正常不過,他卻鬼使神差地非讓自己鑽進去,越鑽越深,直到看見了一件東西——像一個宿命,專在那裡等着他,捉弄着他,也注視着他。主人公桂平昌不曾想過,他隻是貪圖挖走那一叢碧綠的麥冬,卻被一個深藏已久的秘密糾纏。在外人看來,他得了一種妄想症、丢了魂,沒有人知道他死守着秘密,這個秘密關乎他的心病,關乎去非洲打工的“惡人”苟軍,關乎他老婆陳國秀,也關乎他一輩子的恐懼和懦弱。他跌落到了一個無底深淵。

小說用詭谲的幻象,連接配接起現實和心理兩個平行時空,追溯普通人隐藏在日常生活之下的心靈秘史,探索人性深處的平庸之惡和難言之苦,豎起一面鏡子,讓人們從中看到自己和他人,看清人性中最隐秘的情感,那些被遺忘、忽略甚至竭力否認的情感。這種對心理的深度勘探,是羅偉章小說非常鮮明的特點之一:“我的寫作比較執着于探究人的内心世界,是以有的讀者和批評家說,我是一個心理學家。我喜歡這個說法,這在我的很多小說當中都有展現,《隐秘史》無疑展現得最為徹底。”

但對心理的揭示、對隐秘的透視本身不構成他寫作的最終目的:“我把書中的人物甚至包括我自己放在對面,彼此傾心交談,我們發現,本來是一件與己無關的兇殺案,卻悄然改變了我們的行為方式、我們對生命的态度、對罪與罰的了解。由此,我們慢慢看清了自己靈魂中的大片陰影,而這正是我們在庸常日子裡所忽視的。”

《隐秘史》在寫法上呈現出一種新的質地。驚悚懸疑手法的融入對這部小說來說,不是最大的創新,以誇張、扭曲的現實來寫普通日常、生存處境,才構成這部小說的精彩和超越之處。小人物的恐懼、卑微、傷心積聚在心裡,因為一個突然的事件無聲地爆裂,這其實是提醒人們對内心的關注,對追求所謂“正常”的警惕,也是鼓勵人們追求更高的生命品質。

羅偉章談起小說時說:“我始終有種看法,一種看不見自身陰影的人生是缺乏檢討精神的人生,很難談論到品質。看不見生命的陰影,正像看不見河流的深淵,看不見靜水深流的力量。”

用故事點亮人性微光

無數經典文學為世界留下永恒的故事,這些故事中包含着生動、複雜的人性,彙聚着人們為之動容的喜怒哀樂,如亘古月光照耀着人世間的每一個細小角落。

《隐秘史》講述了一個人性被不斷點亮的故事。在這個故事中,能看到月亮穿透重重雲霧的面影,聽到幽暗被光線切割的聲音,嗅到河流被暴雨沖刷後的澄淨氣息。故事既純粹又充滿可能性,受到很多人的喜愛和贊歎。它極其地聚焦到一件如此小的事件中,聚焦在一個如此普通的人物身上,像一篇質樸卻張力十足、充滿能量的獨幕喜劇文,閃爍着幽深、明亮的光芒。

小說把數十年的歲月和逐漸荒蕪的村莊融入人物内心,把一個簡單的事件變成時代浪潮中的生動剪影,因而變得豐富多姿、深刻隽永、回味無窮,如同在我們的生活中,敲擊出一陣響徹天地的鼓聲,鼓聲停歇,卻依然不絕如縷。

這除了依靠作家雄厚的筆力、充滿魅力的講述,更源于作家對人性深刻追問的熱情。作品時時迸發出心理哲學的火花,與心理學所使用的理性分析和指導不同,小說往往是在故事中自然而然地流淌出生活的哲思,這對于渴望洞悉内心、了解自我的人來說,是多麼的體貼和有效。

恐懼、焦慮、遺憾、傷感、寂寞……普通人總會遭遇這些不那麼美好的迷惘、困境和掙紮,《隐秘史》讓讀者跟随人物在事件和行動中思索和挖掘,探索内心痛苦的根源,尋找解開心靈鎖鍊的鑰匙,可以稱得上是以中國版的感性文本演繹了世界心理學家榮格的精神分析理論。“現實人生的困境是個相當宏闊的題目,”作家袁遠說,“羅偉章卻每每都找到恰當的故事、恰當的形式來表現,不浮泛,不散漫,他的每一部作品,都是紮實内斂之作。”

《隐秘史》向我們證明,面對自己不願面對的地方,打破自我的假象,相比于别人眼中的“好人”,甯願做一個更完整的人。但這不是一條簡單的道路,要在作品中實作這條道路,需要穿過萬千曲折。中國人民大學教授、著名評論家楊慶祥說:“《隐秘史》把人性的幽微複雜處理得極有彈性,對語言的控制、叙述節奏的把握、氛圍的營造,罕見的精準、到位。”

關于《隐秘史》故事中的動人之處,還有很多,平凡人的尊嚴和渴望,人性的溫暖和綿延,在故事的枝枝蔓蔓中閃爍着微光。我們會看到一對亡命鴛鴦,在窮困和絕望中唱着屬于兩個人的謠曲;看到村裡最老、最慈悲的張大孃藏着一段石破天驚的愛情,直到去世;看到羅偉章《聲音史》裡的怪人楊浪一如既往,收集村莊的聲音,從光陰的深淵裡喚醒人們的記憶……他們都固執地守着自己的秘密,為了捍衛自己的生活,為了能夠活着。擁有秘密的人生會變得陰暗和狹窄,但“有些秘密,放在心裡,就是放着一盞燈”。

地球上的千河口

小說《隐秘史》面世,附贈有羅偉章親筆手繪的《地球上的千河口》。熟悉羅偉章的讀者,對千河口這個村莊絕不會陌生,它是作家的文學故鄉——四川省達州市宣漢縣普光鎮千河村。此次出版,特地邀請羅偉章繪制這個有原型的小說地形圖,意義特殊。對于這片土地上的人情、動物、植物的描寫,羅偉章無疑達到了出神入化的境界。他筆下的故鄉萬物,湧動着一種深厚、自由的生命感,在當代小說中非常罕見,尤其在《隐秘史》裡,更是句句驚人、直抵内心,毫無疑問,這構成了小說獨特、豐盈的藝術魅力。

對于動植物,羅偉章說過:“有時候我對它們的悲憫反而超過對人,因為它們是無辜的,人很多時候是強者,會侵害它們的利益,而書寫它們。”

風軟軟地吹着,把水吹皺幾回,秧苗便長成稻稈,整片田野變成了青色。大頭蝌蚪掙脫乳白色的胎衣,搖搖擺擺地遊,轉眼間,蝌蚪蛻變成青蛙,青蛙爬上田埂,烤幾分鐘太陽,後腿一蹬,折身跳上稻稈,又從稻稈紮進水裡。太陽下去,蛙鳴起來,蛙鳴潮水般湧進村莊,一浪接一浪。蛙鳴聲裡,幼穗吐露,稻稈拔節,越來越高,越來越粗壯,然後開花了,結實了。金風起處,谷香遍野,就知道該磨鐮了。

日漸荒蕪的村莊,動植物在山野中依然如故,這種生命姿态讓作家感動、感佩,他的小說正是從這樣荒蕪、遼闊的故土獲得創作力量,如《聲音史》《寂靜史》中悉心收集村莊聲音的楊浪、守住荒山大嶺命運密碼的林安平,作家同樣以執着的書寫,讓我們回望正在失落的家園,“在這日漸敗落的村子裡,能有個人回來——不是從楊浪的聲音裡回來,而是真真實實地回來,連骨帶血地回來,是件多麼好的事啊。”(《隐秘史》)

人生活在萬物中間,和萬物互為注腳,彼此成就,《隐秘史》裡,張大孃和她生活的土地就是如此,代表了羅偉章對人與土地和萬物關系的思索——“張大孃的一生又單薄又豐厚,就像千河口,就像老君山,晃眼看去沒什麼,走進山裡,才見明處的累、暗處的傷,也見百花怡人、千果養人。”

萬物的聲響在“千河口”這樣的村落中儲存着。一切終将消逝,卻割不斷遙遠的聯系,這是我們的幸運,是生命應當承受的重量。又或者,如小說中所說,“世上沒有什麼會消失。它們隻是表面上消失”,這也是“隐秘史”的另一重意義——追憶我們生活的似水年華,讓隐匿在時光深淵裡的一切浮現,證明我們的存在,了解我們的過往,進而更好地生活下去。