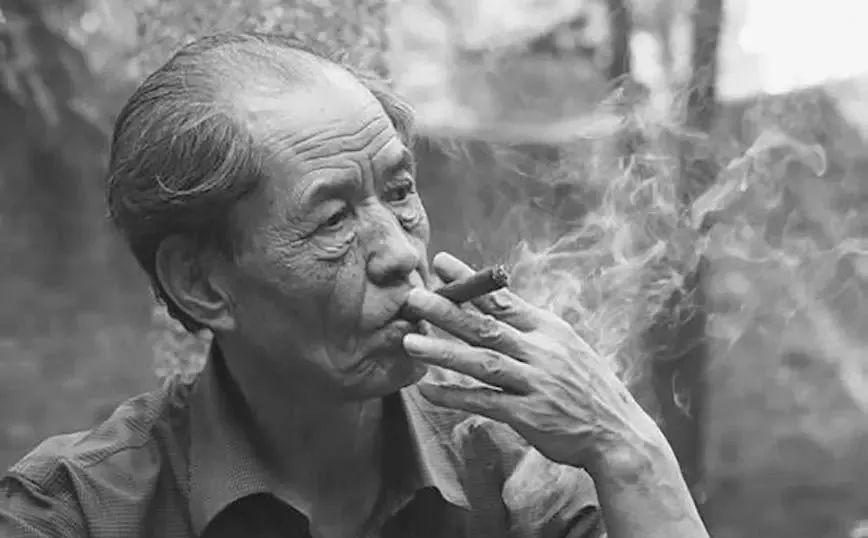

▲作家陳忠實

陳忠實自述文學路:

我生長在一個世代農耕的家庭,聽說我的一位老爺(父親的爺爺)曾經是私塾先生,而父親已經是一個純粹的農民,是村子裡頭為數不多的幾個能打算盤也能提起毛筆寫字的農民。

我在新中國成立後的第二年入學,直到1962年高中畢業回鄉,之後做過鄉村學校的民辦教師、鄉(公社)和區的幹部,整整十六年。我對中國農村和中國農民有些了解,是這段生活給予我的。

直到1978年秋天,我調入西安郊區文化館。我再三地審視自己判斷自己,還是決定離開基層行政部門轉入文化機關,去讀書去檢討以便皈依文學。1982年冬天,我調到省作協專業創作組。

在取得對時間的完全支配權之後,我幾乎同時決定,幹脆歸老家,徹底清靜下來, 去讀書,去回嚼二十年裡在鄉村基層工作的生活積蓄,去寫屬于自己的小說。我的經曆大緻如此。

我在國小階段沒有接觸過文學作品,尚不知世有“作家”和“小說”。上國中時我閱讀的頭一本小說是《三裡灣》,這也是我平生閱讀的第一本小說。

趙樹理對我來說是陌生的,而三裡灣的農民和農村生活對我來說卻是再熟識不過的。這本書把我有關農村的生活記憶複活了,也是我第一次驗證了自己關于鄉村關于農民的印象和體驗,如同看到自己和熟識的鄉鄰舊生活的照片。

這種複活和驗證在幼稚的心靈引起的驚訝、欣喜和浮動是帶有本性的。我随之把趙樹理已經出版的小說全部借來閱讀了。

這時候的趙樹理在我心目中已經是中國最偉大的作家;我人生曆程中所發生的第一次崇拜就在這時候,他是趙樹理。

也就在閱讀趙樹理小說的濃厚興趣裡, 我寫下了平生的第一篇小說《桃園風波》,是在國中二年級的一次自選題作文課上寫下的。

我這一生的全部有幸和不幸,就是從閱讀《三裡灣》和這篇小說的寫作開始的。

▲ 陳忠實先生故居,極為普通,兩間平房,一些農具,幾棵花樹的農家小院,位于陝西省西安市灞橋區霸陵鄉西蔣村,地處白鹿原下、灞水河畔,也是《白鹿原》創作地。

随着閱讀範圍的擴大,我的興趣就不僅僅局限于驗證自己的生活印象了。一本本優秀的文學作品,在我眼前展開了一幅幅見所未見、聞所未聞的畫卷……

所有這些震撼人心的書籍,使我的眼睛擺脫開家鄉灞河川道那條狹窄的天地,了解到在這小小的黃土高原的夾縫之外,還有一個更廣闊的世界。

我的精神裡似乎注入了一種強烈的激素,躍躍欲成一番事業了。

父親自幼對我的教誨,比如說人要忠誠老實啦,人要本分啦,勤儉啦,就不再具有權威的力量。我尊重人的這些美德的規範,卻更崇尚一種義無反顧的進取精神,一種為事業、為理想而奮鬥的堅忍不拔和無所畏懼的品質。

父親對我的要求很實際,要我念點書,識得字兒,算個數兒不叫人哄了就行了,他勸我做個農民,回鄉種莊稼,他覺得由我來繼續以農為本的農業是最合适的。

開始我聽信的話,後來就覺得可笑了,讓我挖一輩子土糞而隻求得一碗飽飯, 我的一生的年華就算虛度了。

我不能過像阿爾青(保爾的哥哥)那樣隻求溫飽而無理想追求的豬一樣的生活。大約在高中二年級的時候,我想搞文學創作的理想就基本形成了。

而我面對的現實是:聯考落第。

我們村子裡第一個高中畢業生回鄉當農民,很使一些供給孩子讀書的人心裡綻了勁兒。我的壓力又添了許多,成為一個念書無用的活标本。

回到鄉間,除了當農民種莊稼,似乎别無選擇。在這種别無選擇的狀況下,我選擇了一條文學創作的路,這實際上無異于冒險。

我閱讀過中外一些作家成長道路的文章,給我的總體感覺是,在文學上有重要建樹的人當中,幸運兒比不幸的人要少得多。要想比常人多有建樹,多有成就,首先要比常人付出多倍的勞動,要忍受常人難以忍受的艱辛甚至是痛苦的折磨。

有了這種從旁人身上得到的生活經驗,我比較切實在确定了自己的道路,消除了過去太多的輕易獲得成功的僥幸心理,這就是靜下心來,努力自修,或者說自我奮鬥。

我給自己定下了一條規程,自學四年,練習基本功,争取四年後發表第一篇作品,就算在“我的大學”領到畢業證了。結果呢?我經過兩年的奮鬥就發表作品了。

當然,我忍受過許多在我的孩子這一代人難以了解的艱難和痛苦,包括饑餓以及比鼓勵要更多的嘲諷,甚至意料不到的折磨與打擊。

為了避免太多的諷刺和嘲笑對我平白無故帶來的心理上的傷害,我使自己的學習處于秘密狀态,與一般不搞文學的人絕口不談文學創作的事,每被問及, 隻是淡然回避,或轉移話題。即使我的父親也不例外。

▲ 陳忠實先生就是在這張小圓桌上,寫下了《白鹿原》。

我很自信,又很自卑,幾乎沒有勇氣拜訪求教那些藝術家。像柳青這位我十分尊敬的作家,在他生前,我也一直沒有勇氣去拜訪,盡管如我是他的崇拜者。

我在愛上文學的同時期,就知道了人類存在着天才的極大差别。這個天才攪和得我十分沖突而又痛苦,每一次接到退稿信的第一反應,就是越來越清楚地确信自己屬于非天才類型。

尤其想到劉紹棠戴着紅領巾時就蜚聲文壇的難以了解的事實,我甚至悲哀起來了。我用魯迅先生“天才即勤奮”的哲理與自己頭腦中那個威脅極大的天才的魔影相抗衡,而終于堅持不辍。

如果魯迅先生不是欺騙,我願意付出世界上最勤奮的人所能付出的全部苦心和苦力,以彌補先天的不足。

我發表的第一篇習作是散文《夜過流沙溝》,1965年初刊載于《西安晚報》副刊上。第一篇作品的發表,首先使我從自卑的痛苦折磨中站立起來,自信第一次擊敗了自卑。

我仍然相信我不會成為大手筆,但作為追求,我第一次可以向社會發表我的哪怕是十分微不足道的聲音了。

我确信契诃夫的話:“大狗小狗都要叫,就按上帝給它的嗓子叫好了。” 我不敢确信自己會是一個大“狗”,但起碼是一個“狗”了!反正我開始叫了!

1965年我連續發表了五六篇散文,雖然明白離一個作家的距離仍然十分遙遠,可是信心卻無疑地更加堅定了。

1978年,中國文學藝術的凍土地帶開始解凍了。經過了七災八難,我總算在進入中年之際,有幸遇到了令人舒暢的文學藝術的春天。初做作家夢的時候,把作家的創作活動想象得很神聖,很神秘,也想象得很浪漫。

及至我也過起以創作為專業的生活以後,卻體味到一種始料不及的情緒:寂寞。長年累月忍受這種寂寞。有時甚至想,當初怎麼就死心塌地地選擇了這種職業?而現在又别無選擇的餘地了。

忍受寂寞吧!隻能忍受,不忍受将會前功盡棄,一事無成。忍受就是與自身的懶怠作鬥争,一次一次狠下心把誘惑人的美事排開。

當然,寂寞并不是永久不散的陰霾,它不斷地會被撕破或沖散,完成一部新作之後的歡欣,會使備受寂寞的心得到最恰當的慰藉,似乎再多的寂寞也不算得什麼了。

尤其是在生活中受到沖擊,有了頗以為新鮮的了解,感受到一種生活的哲理的時候,強烈的不可壓抑的要求表現的欲 念,就會把以前曾經忍受過的痛苦和寂寞全部忘記,心中洋溢着一種熱情:坐下來,趕緊寫……

小屋裡就我一個人。稿紙攤開了,我正在寫作中的那部小說裡的人物,幽靈似地飄忽而至,擁進房間。我可以看見他們熟悉的面孔,發現她今天換了一件新衣,發式也變了,可以聞到他身上那股刺鼻的旱煙味兒。

▲ 《白鹿原》手稿

我和他們親密無間,情同手足。他們向我訴叙自己的不幸和有幸,歡樂和悲哀,得意和挫折,笑啊哭啊唱啊。我的不足十平方米的小屋,是一個想象中的世界。

這個世界具有現實世界裡我所見過的一切,然而又與現實世界完全絕緣。我進入這個世界裡,就把現實世界的一切忘記了,一切都不複存在,四季不分,寵辱皆忘了。

我和我的世界裡的人物在一起,追蹤他們的腳步,傾聽他們的訴說,分離他們的歡樂,甚至為他們的痛心而傷心落淚。這是使人忘卻自己的一個奇妙的世界。

這個世界隻能容納我和他們,而容不得現實世界裡的任何人插足。一旦某一位熟人或生人走進來,他們全都驚慌地逃匿起來,影星兒不見了。直到來人離去,他們複又圍來,甚至抱怨我和他聊得太久了,我也急得什麼似的……

我在進入44歲這一年時很清晰地聽到了生命的警鐘。我突然強烈地意識到50歲這年齡大關的恐懼,如果我隻能寫寫發發那些中短篇,到死時肯定連一本可以當枕頭的書也沒有,50歲以後的日子不敢想象将怎麼過。

恰在此時由《藍袍先生》的寫作而引發的關于這個民族命運的大命題的思考日趨激烈,同時也産生了一種強烈的創作理想,必須充分地利用和珍惜50歲前這五六年的黃金般的生命區段,把這個大命題的思考完成,而且必須在藝術上大跨度地超越自己。

當我在草拟本上寫下《白鹿原》的第一行字的時候,整個心裡感覺已經進入我的父輩爺輩老老老老爺輩生活過的這座古塬的沉重的曆史煙雲之中了。

這是1988年4月1日。在我即将跨上50歲的這一年的冬天,也就是1991年的深冬,《白鹿原》上三代人的生的歡樂和死的悲涼都進入最後的歸宿。我這四年裡穿行過古塬半個多世紀的曆史的煙雲,終于要回到現實的我了。

-END-

編輯:徐家盈