----中國通俗文藝研究會會長 楚水

北大哲學博士王誠,薦我讀朱謙之《中國哲學對歐洲的影響》。序言雲此書乃謙之先生最傾盡心力的一部著作。最初完稿于抗戰初期的1938年,如金嶽霖先生寫就的《知識論》,每遇日機轟炸,總是帶在身邊,深怕遺失。結果,金嶽霖先生還是在防空洞“坐”失書稿,而不得不重寫。而朱謙之先生沒有大意失荊州,慎而勿失,是以,不用像金嶽霖先生那樣憑記憶重寫。此書卻陸續改了近40年,至到上世紀七十年代未才真正意義上出版,應該最能代表朱謙之先生的學術思想。

該書完全不同于陳寅恪,不相信馬克思主義,而著《柳如是别傳》。完全是按照辯證主義與曆史唯物主義觀點寫就,而此書乃上世紀三十年末之完成初稿,是以,決非命題命筆之作。這就讓人十分詫異,朱謙之這位五四運動時期,信仰無政府主義,1921年又離京南下,至杭州兜串寺從太虛大師出家的青年學子,怎麼會曲徑通幽,異曲同工,而能戚戚焉與恩格斯《反杜林論》,寫出了《中國哲學對歐洲的影響》呢?的确,不能說不是一種奇迹。

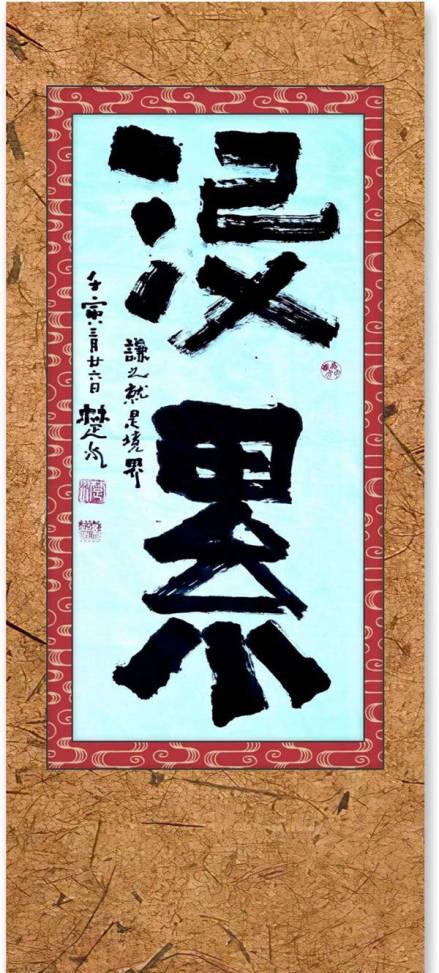

是以說,真理如同精神,如佛家講執着,向上一路,千聖不傳;儒家講善養浩然之氣,大義凜然;馬克思主義之謂真理,其實,最簡單的就是實事求是,求是,就是探求本質,不忘初心。比如朱謙之與楊開慧女士長沙女中時的同學,後來又就讀北京大學的楊沒累的“精神戀愛”,或許就有某種柏拉圖式的精神追求,探求人生本質,自己認為這就是真理,或者就是人生的真谛,也就夠了。總而言之,如同朱謙之楊沒累二人之名諱,沒累謙之,或朱謙之先生覺得這種狀态不累,而是一種幸福,就是境界。如同弘一法師去世前《觀見經》而歎:

悲欣交集