------中國通俗文藝研究會會長 楚水

2006年9月16日,中國社會科學院《徐梵澄文集》出版座談會,16卷皇皇巨著,赫然于主席台上,讓人愕然,更有趣的是:

“徐梵澄是誰?”

----不僅年輕學人不知道,中年學者不知道,就算資深的老專家中,知道的也不多。一位真正的國學大師竟然鮮為人知,簡直太不可思議。徐梵澄----這位長沙學子,早年曾師從毛澤東主席,學習地理。1928年考入上海複旦大學,寫《談談複旦大學》,投稿于魯迅主編的《語絲》,因而結識魯迅先生,倍受賞識,亦算學生輩份。後留學德國海德堡大學,成為研究尼采的專家。1945年,赴印度任泰戈爾國際大學教授,講學達27年。1978年底隻身一人回國,著名學者任繼愈先生推薦至中國社會科學院世界宗教研究所任研究員。“安靜的甚是寂寞”徐梵澄先生,一直嘗試以“精神哲學”重新闡釋古典,進而形成了自己獨特的學術體系。

----這位對梵文、特别是對印度學研究不在季羨林、金克木先生之下的老先生,在2006年前,至少我沒有聽說過該人,也沒有聽季羨林先生提及過他。隻是後來,也僅僅是從劉海粟先生的老秘書----著名美術評論家柯文輝先生那裡聽說過《徐梵澄文集》出版的艱難,就像一位虔誠的苦行僧,朝聖于漫漫長旅,承受寂寞,就等于享受寂寞,而寂寞一生。

其實,長徐梵澄10歲朱謙之亦類似之,如果不是長世紀二十年代中期,與楊開慧長沙女中的同學楊沒累,隐居杭州西湖而嘗試精神戀愛,朱謙之先生也已經幾乎被人忘記了。這位新中國成立後,也曾經與季羨林老先生共同執教于北京大學的朱謙之老先生,我也沒有聽季羨林老先生談及過他。可能是朱謙之先生側重于中國文化對歐洲的影響之研究,後來,又轉入中國社會科學院的緣故,至少,在北大朗潤園13較高價的電梯大廈,沒有朱謙之先生的身影。但其著作等身,1899年出生的朱謙之先生,年齡上也是季羨林先生的前輩。

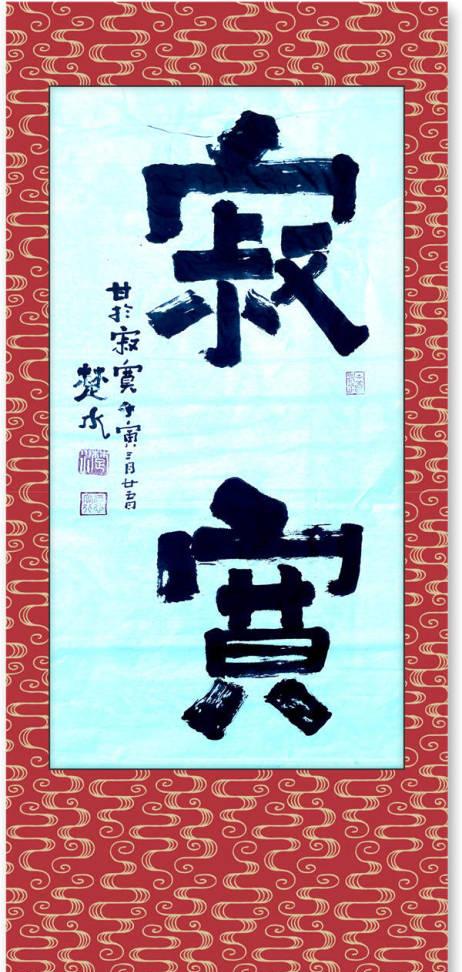

甘于寂寞的人,其實,需要某種精神秉賦,如魯迅先生所說的牛,吃的是草,擠出來的是奶。承受寂寞,享受寂寞,才能在寂寞中成長而完成,如席慕蓉《一株開花的樹》,難道不是?其實,寂寞是人生最大的财富。