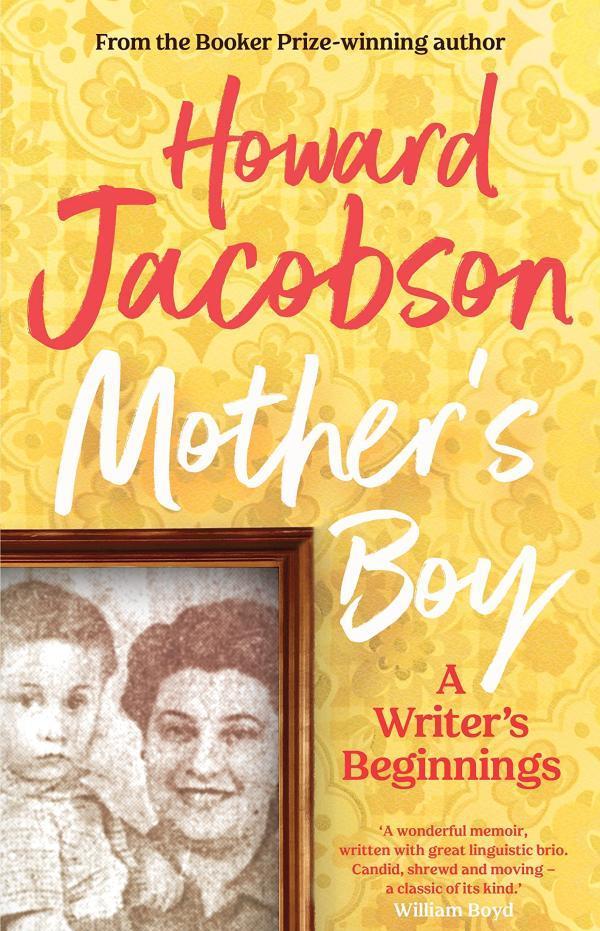

Mother’s Boy: A Writer’s Beginnings, by Howard Jacobson, Jonathan Cape, March 2022, 288pp

霍華德·雅各布森(Howard Jacobson)出版第一部小說時已年近四十,打那以後一直在奮力追趕。他在八十大壽之年出版了回憶錄《媽寶》(Mother's Boy: A Writer's Beginnings),這也是他的第二十三本書。進入這個世紀後,他從六十歲到八十歲這二十年間,平均每兩年出版一部小說。2010年《芬克勒問題》赢得布克獎,他一生抱負得以實作,雅各布森從此獲得了他一直渴望的權威認可的蓋印,但他沒有躺在功勞簿上。

從那時起,他開始涉足元小說(2012年的《動物園時間》)、反烏托邦(2014年的《J》)、莎士比亞(2016年的《我叫夏洛克》)、政治諷刺(2017年的《膿包》)和一段迷人的黃昏戀情(2019年的《活出自我》)。雖然這種姗姗來遲的高産不可避免地良莠不齊(2006年的《卡洛基之夜》那麼棒,諷刺特朗普的《膿包》則顯得多餘),但這一系列作品鞏固了他作為同輩中傑出的英國猶太作家的聲譽,當然也是英國猶太小說的傑出創作者。這一系列作品還證明了他的毅力,這種毅力使他度過了成年後的前二十年——無路出版、寂寂無名、在各地都發現自己無處容身——但也發現自己仍然渴求,仍然相信寫作是通向自由之路。

《媽寶》就是關于這種毅力的故事,與其說是堅忍,不如說是存在的必需。就像雅各布森獲得布克獎不久在“孤島唱片”節目中對柯絲蒂·揚說的:“我無法想象,如果我沒能成為一名作家是什麼樣的生活。”或者換一種說法,就像雅各布森在《動物園時間》中借蓋伊·阿貝爾曼這個作為他的另一個自我的角色所言:“寫作的沖動是一種改寫你童年處境的沖動。”在雅各布森的小說與非虛構作品中,在報紙專欄和采訪中,他都廣泛地借鑒了自己在童年和青年時的經曆,從某種意義上說,《媽寶》是他一生作品的總彙,也是關于他如何起步的叙述:一個合乎邏輯的結論,也是一個起源故事。

雅各布森的擁趸對書中的大部分素材都已經很熟悉:1940、50年代在曼徹斯特北部的成長經曆,局外人的感受,與猶太性的沖突關系,在乒乓球中的逃避,在劍橋大學師從F. R. 利維斯的歲月,前往悉尼講授英國文學的轉變,以及随後在不快中回到英國,在伍爾弗漢普頓理工學院找到另一份教職的經曆——這是他甘苦交織的處女作《後來居上》(1983年)的背景。但如今雅各布森寫作的制高點已經不同以往,他的人設似乎比以前的各個化身更加心胸開放,也不再充滿自我批評與傷害——而且同樣有趣。

我們從他的母親開始——還有别的可能嗎?在前言中我們得知,雅各布森的母親在他寫作這本回憶錄時去世,享年九十七歲。與舊世界的最後聯系被切斷了,盡管能夠通過寫作來修複或者改寫那些聯系。“由于我在她仍然在世的時候就開始……寫下這些回憶,我将在整本書中使她似乎仍然在世。不管怎樣,你在回憶過去的時候,時态并不重要。”

我們會讀到不少關于雅各布森的親戚的幽默描述,他的曾祖母說意第緒語(她那種“外國樣子令我害怕”),他不羁的祖母和暴躁的祖父(那些“大聲吐出的痰和為老不尊的行為”),以及深深浸透着恐怖的東歐背景。“僅僅是‘俄羅斯’這個詞就足以讓人聯想到一個迷信的、反猶的、養豬的農夫生活的散發着惡臭的村莊。”與他過去的作品一樣,雅各布森對那段迫害曆史極為嚴肅,但又對那種針對受害者的崇拜懷有質疑——這是一種貫穿他所有作品的緊張關系。他的父母對他說:“我們如今是英國人了,要心存感激,做你的功課。”作者回憶當年他和朋友們如何“自由地互相譏嘲,針對我們父母以及我們自己對反猶主義的過度敏感,還發明了整個仇視猶太人和憎恨猶太人的神話,用來解釋每一種病痛和挫折”。他覺得曼徹斯特在1950年代“比起現在來說,是能讓一個猶太人更輕松地成長的時代”。許多人會不同意他的觀點,盡管他的理由帶有他典型的大膽風趣。“我可不記得有人指責我們做過奴隸販子。”

雅各布森是一個害羞、笨手笨腳、不愛運動的男孩,容易暈車,也喜歡囤積書籍。他的父親麥克斯為人務實又氣勢逼人(他曾經對奧斯瓦爾德·莫斯利揮拳相向),而且還是個表演者:這點表現在他在市場裡擺攤,兜售“來路不明的貨色”,後來又成為了一個魔術師。雅各布森在《威猛沃爾澤》(1999年)中出色地描繪了他的虛構形象,在這本書裡我們能夠進一步了解到當時這位新人作家所經曆過的恥辱的細節,例如在奧斯威斯特利以及加斯頓的市場上幫家裡人推銷燭芯床罩或者其他分類雜貨。作者對麥克斯的鬼魂說:“你的格調很低,你的開價更低,而承受所有抨擊的正直人物……是我。”直到如今,他才意識到他并非唯一的受害者。那個鬼魂反問:“你覺得我在那一半時間裡不讨厭它嗎?”

雅各布森可能為麥克斯感到“羞恥”,但他也逐漸喜歡上了那個想法,讓一位著名小說家有一個變戲法的父親(“自豪和羞恥并不總是互不相容”)。他寫到麥克斯在被用作創作“材料”時表現出的良好的幽默感時的筆觸頗為動情,并将他父親嘴裡那種快樂的雜燴意第緒語歸功于他以前對文字遊戲的熱愛(“他會說多種語言——隻是按他自己的方式”)。但是,是雅各布森的母親——一個受挫的自學者——将這個男孩引入了詩歌的世界。

大學生涯被證明是一種激勵,同時也是一種失望。F. R. 利維斯帶來了啟示,但又落後于時代,而雅各布森的羞怯,雖然在他青少年時代後期逐漸被洗去,但如今又咆哮着卷土重來。“我無歡無喜,讀完劍橋。”他念書時成績很差。畢業後他與來自曼徹斯特的女友、發型師芭芭拉結婚,并努力尋找一個學術性的職位。“我進入劍橋時是受迫害的猶太人身份。我離開劍橋時是受迫害的利維斯派。”此時向他招手的是澳洲。

從這裡開始,《媽寶》叙事加快了步伐。雅各布森發現他在講課和無憂無慮地交友方面很有天賦(“我忘了要做個猶太人”)。他喝酒、開派對,建立了一些維持多年的友誼。他對待妻子表現不佳(“我忘了要做個好丈夫”)。發生過一些外遇,其中還包括與他的大學學生。作者很明智地走出了二十年前的那個自己,當年他曾經(在《星期日泰晤士報》上)聲稱“當我們一起睡過後,就能夠成為更好的師生”。如今書中表達的是更多的遺憾:“芭芭拉,我實在對不起。”

這對夫婦回到英國後還會鑄成更深一步的遺憾,他們先後住在曼徹斯特、倫敦與劍橋。“在這三個地方,都遇上了最糟糕的時代。”雅各布森現在滿腦子都想成為一名小說家(“我想的是小說,呼吸着小說”),但顯然并未做出什麼努力來實作這一目标(“小說本身就是一篇無關緊要的文字”),進而陷入了絕望,他還要在市場裡擺攤賣手袋來補貼他在劍橋兼職教書的收入(書裡有一段精彩的對話,人們被他的曼城口音所誤導,以為他賣的是“騙子”humbug而不是手袋handbag)。他們有了一個兒子,但這位将來的小說家卻沒什麼做父親的能力。這段婚姻崩潰了。有一天,雅各布森把孩子送去幼稚園後,回到了澳洲。

如果說《媽寶》前三分之二的篇幅是關于一個作家的養成,那麼後三分之一則更多地集中在他遭遇的失敗上。在墨爾本,“我近乎寫了一部小說”;再次回到英國後的他,在伍爾弗漢普頓找到一個教職,搬進了一間破爛較高價的電梯大廈後開始工作。“我租了一間牢房,在裡面贖罪,這其中最過分的是我自己的傾向,我住的一切地方都會變成贖罪的牢房。”這段日子雖然罪孽累累,但并沒有什麼作品成型。雅各布森動蕩的第二次婚姻使他奔走于伍爾弗漢普頓和康沃爾郡的博卡斯爾之間,他的妻子羅絲在那裡開了一家銷售藝術品的商店。與大學的距離賦予雅各布森空間來諷刺它。他的頓悟時刻是意識到要寫“一部沒有校園的校園小說”。一本書就此成型。羅絲喜歡它的最後兩頁。其餘的不得不抛棄。然後,第二個頓悟出現了,從那時至今他也一直與其對望凝視:他要把主人公寫成猶太人。一位小說家就此誕生。

在雅各布森的母親去世前不久,他曾對她說:“如果說是猶太身份阻礙了我,那麼也是猶太身份讓我前進。”對雅各布森來說“作為猶太人”(《後來居上》中反複出現的玩笑話)意味着很多東西。就此次而言,它似乎是類似于某種自我接受——盡管其中充斥着内涵豐富的模棱兩可。與此密切相關的還有其自我投射一面,這是雅各布森的猶太性的另一方面關鍵。正如大衛·布勞納(David Brauner)在其文思敏銳的專著《霍華德·雅各布森》(2020年)中評論的那樣,雅各布森的寫作“總有一種表演的元素”。這都是悲喜劇的一部分。真真假假。雖然這種方式能夠使我們與這位回憶錄作者保持一定的距離——我希望能讀到更多關于霍華德作為缺席的父親、嫉妒的兄長,甚至是直觸靈魂的抑郁症患者的情況——但這正是《媽寶》好讀的原因。

(本文英文原文發表于2022年3月18日《泰晤士封包學增刊》,由作者授權翻譯發表)