文 | 張西洪

我的書房裡一直挂着朋友贈我的墨寶:“鶴語”。我了解是:與鶴語,聽鶴言。

書房,是我心中的白鶴樓。

白鶴樓還有一座,在黃海之濱的九仙山。那隻白鶴,一直在九仙山盤桓。

山坦蕩,水靈秀,人善良,仙鶴眷顧這裡。

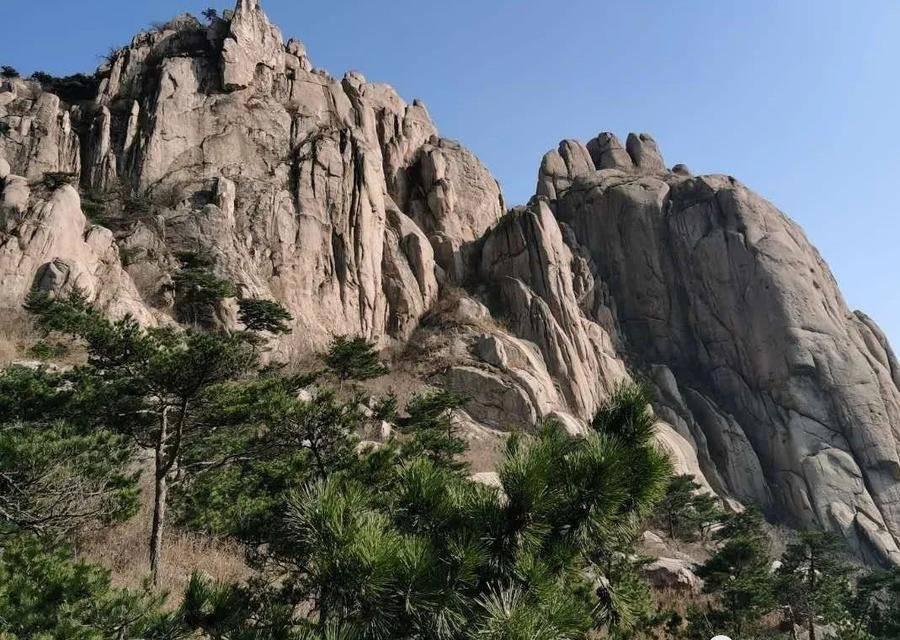

(九仙山萬壽峰又叫五指峰)

九仙山陽,萬壽峰下,群山環抱,溪水潺潺,松柏疊翠,修竹參天,綠茶飄香。

冬可躲避寒風,夏能承接海霧。冬暖夏涼,适合人居。

(白鶴樓旁丁家樓子村)

耀眼的位置,有一巨石,石頂有二十餘米平台。台面南側有孔徑約五公分、等距離一線整齊排列的九個人工鑿孔,東南側有石牆基礎,東北側有石灰痕迹。

石東石南有石刻,皆曰:“白鶴樓”。石東為豎排楷書,陰刻,上款無法辨認,下款為“熙甯九年九月末”,為宋代石刻。石南為橫排楷書,右刻“宋熙甯九年蘇轼書于石東”,左刻“明萬曆四十年丁耀鬥摹此”,楷書,陰刻(将圖案或文字刻成凹形)。

白鶴選擇何處有它的自由,不是人類能夠左右的。與白鶴為鄰,也是福分。

蘇轼、丁耀鬥二公不隻一次來過。他倆一個是密州的太守,一個是密州的子民,但兩位前後腳相距時間五百餘年,心有靈犀,詩詞歌賦書酒茶,愛好一緻。

白鶴樓下的村落叫丁家樓子,因樓得名,因姓立村。

樓西山峰有摩崖石刻:“第一山”。

樓後煙雨澗有石洞,洞前一座石炕,炕側有題刻:“留月”。清朝道光版《諸城縣志》有記載,行家對兩處石刻研究表明,亦出自蘇轼之手。

蘇轼知密州兩年,此地有墨寶三方,且儲存完好。

一股力量讓他情有獨鐘,也給後人留下了過多的思考。

九百多年前的那個冬天,蘇轼作為杭州通判(古代一種官職,多指州府的長官),受命自杭州來密州任職,是提拔重用的。

杭州通判雖是中央派員,卻是個從屬位置,也就是二把手,這次來東武之地密州任知州,可以大顯身手了。

弟弟子由在西出六百裡外的齊州,多年未曾謀面,互相牽挂。在密州為官,距離手足也近。

身居位置有别,責任不同,心境迥異。況且三十九歲的年齡,意氣風發,豪情萬丈。

密州的文化積澱深厚,雖初來乍到,但讓他感覺似曾相識,知音衆多,一拍即合。

北方密州的自然環境和經濟狀況與南方的杭州是有差別的,這也是挑戰和刺激。

他立即微服私訪,調查研究,盡快找到治理新地的思路和方法。

物質匮乏了些,隻好享受精神生活。儒釋道融合,詩書畫皆通,“一蓑煙雨任平生”。

與杭州相比,馬耳山阻隔,密州天寒地凍,濰河冰封,荒蕪凄涼,但民風淳樸,群眾知書達理,長幼有序,濃郁的儒家文化氣息撲面而來,讓他感覺到了絲絲暖意。

北方的山,酷似北方的漢子,挺拔剛毅,豁達硬朗,就是不缺鈣。

(九仙山八峰垛)

石臼的海,極像北方的女子,幽深澄澈,金沙擁浪,坦蕩豪放,能容得下世界。

海邊的石,經海水的打磨,略顯圓滑。

那山那海那人,對他的影響不小。

春旱、蝗災、饑餓、貧窮、兵患困擾着密州,讓太守憂心如焚,受命于危難之際的蘇公,積極為民請願,如實向朝廷反映災情,帶領群眾抗旱、祈雨,節衣縮食扶危濟困,收養救助孤兒,可謂憂國憂民,殚精竭慮。

六次上山祈雨,那顆執着的善心,那種救黎民于水火的情懷,一定不是弄景作秀。

上天垂青這個大好人,有求必應,普降甘霖。滅除蝗災,收獲五谷。關注民生,赢得民心。群眾擁戴,萬事順遂。

于是,就有了心情,就喝茶、飲酒、撫琴、吟唱、誦讀、賦詩、作詞,就有了超然台、密州出獵、賞月和月下散步。

巡查途中,訪貧問苦,欣賞大好山河,傾心熱愛,贊不絕口。

(白鶴樓旁)

這期間,留下了詩詞文賦205首,其中有6首贊美九仙山、馬耳山。

“試掃北台看馬耳,未随埋沒有雙尖。”

“二華行看雄陝右,九仙今已壓京東。奇秀不減雁蕩也。”

“孤雲落日在馬耳,照耀金碧開煙鬟”。

“南望九仙山,北望空飛埃。”

“前瞻馬耳九仙山,碧連天,晚雲間。”

“南望馬耳、常山,出沒隐間……”等。

特别是中秋節那個晚上,在超然台上唱到“明月幾時有”時,尊口一開,淚流兩行,他想起了胞弟,憶起了亡妻,看到了九仙山上的一輪明月。

當他再次來到九仙山的白鶴樓下,躺在石炕上,扔掉盛酒的陶碗,揮筆寫下“留月”二字,讓郎朗浩月在“第一山”永遠定格。

“九仙今已壓京東”“奇秀不減雁蕩”等千古絕唱成為大美日照五蓮的廣告語。

這個美食家,一定是預測到了千年以後人們的生活習性,食杞菊,喝菜羹,品春茶,飲米酒。那鮮嫩的枸杞葉子,芳香的茼蒿,清香的菊花,苦中帶甜的菊根,富含蛋白的柞蛹,都是他的日常菜肴。偶爾打一下牙祭,用黃豆末做一碗湯,叫“東坡羹”,紅燒一碗黑豬肉,曰“東坡肉”。這些美食,如今還常常出現在日照人的餐桌上。

(丁家樓子村民采茶)

南方人喜歡喝茶,尤其綠茶。北方人敢吃昆蟲,無蟲不成宴。他的到來,攜來了南國的芬芳,西湖的靈性,推廣了植柞養蠶缫絲織布技術。

日照綠茶的“南茶北引”,他應該是早先的倡導者,久負盛名的“昌邑綢、南山絲”就是指五蓮的柞蠶絲,史料記載源自宋朝。

(九仙山前茶園成片)

他夢想提升群眾的生活品質,不愁吃,不愁穿,的确太難。那個年代,品茶應該不是老百姓的專利,有身份、地位的人,才有資格享受。

試想,當時吃飯都成問題,誰還敢倒弄茶。米酒作坊雖然來自民間,绫羅綢緞也是出自工匠之手,但都是為上層建築服務的。

為什麼要拼命讀書?不就是為了改變命運,吃香喝辣、衣襟光鮮嗎?

兩年後,他被派遣去了河中府,離白鶴樓而去。回顧一個個起舞的日子,心中多有不舍。他深深地愛上了這裡的群眾和這方山水,他還有很多願望未曾了結。

那白鶴樓的酒局,流杯亭的笑聲,牌孤城的憑吊,石梁空的橋,日照鎮的海鮮,收養的一群孤兒,槎河的山路,老楓橋的紅葉、滿山的槲林和柞蠶……都是他的牽挂。

以後的日子,無論逆境順境,身在何處,他的靈魂和精神寄托還在仙山,那就是化身的白鶴,還有那白鶴留戀盤旋的白鶴樓。

愛鶴的人、他愛的人俱在。

(蘇轼喂馬石槽)

五百年後,又一個奇才情種來了。

他叫丁耀鬥,當他發現了白鶴樓下“白鶴樓”三個大字時,十八碗米酒下肚,興奮異常,在南側的石壁上,又寫下了“白鶴樓”三個字。

九仙山有個本土詩人叫王乘箓(lu),字鐘仙,是丁惟甯五子耀亢的好友,特崇拜蘇公。

雨後登樓後,他感慨萬千,寫下了《雨後登白鶴樓》:“岚結千峰霁ji,秋疏萬木空。龍腥山雨後,蜃氣海雲中。倚劍岩高峙,奔雷壑遞通。鶴樓迥自出,吟嘯天下風。”

于是,丁惟甯的長子耀鬥在白鶴樓旁的丁家樓子村東建造别墅,讓歸田的父親丁惟甯隐居此處,讀書教子,植樹灌園。

天下第一奇書《金瓶梅》也就有了開篇、傳抄和查禁,也就有了才華恣意的丁耀亢的《續金瓶梅》和他命運的沉浮以及東武文化的崛起……

(丁家樓子村丁公石祠)

有人說,都是白鶴惹的禍,這就錯怪白鶴了。

都是白鶴結的緣,白鶴是多情的,它永遠是善良者的化身,與松站在一起,表達了一個完整的壽字。

詩人也沒有錯,百姓說他穿官服而沒有官架子,是個既有趣味又恪守根本的人。

他心有朗月,澄澈通透,愛民如親,視百姓為猿鶴,那不就是今天倡導的“人民至上”嗎!

蘇公說過,他還要回來的,可一去不返,獨留白樓了。

人生苦短,六十六載人生,他自四川眉山出發,去過許多地方。“三州成就蘇東坡”,黃州、惠州和儋州,欠妥,應是“四州成就蘇東坡”,再加一個密州。

有了白鶴樓,有了白鶴栖息地,就有了心靈的港灣,就有了文人騷客的揮毫潑墨。蘇酒很是邪乎,讓人一醉難醒,卻找不到管用的解藥。

(蘇轼醉酒)

以後的日子裡,常有那些蘇粉和鶴的崇拜者慕名追随趕來,為表達忠貞,一詠三歎,一醉方休,留下了千古頌唱和誦吟:

丁惟甯:“獨發千裡瞻依在,遙看雲頭鶴往還。”

唐文煥:“白鶴歸華表,青山做主人。”

王化貞:“仙人乘鶴五雲中,華表歸來憩此宮。”

張獻之:“來時如月去如煙,白鶴玄芝常作友。”

錢允治:“我欲吹箫乘鶴去,相期黃石白雲間。”

丁耀亢:“王子吹箫過海東,翩然一鶴來相從。”

王十二:“白鶴不複來,化作松間雪。”

房文齋:何方慧眼識寶箴,春風樓上白鶴鳴。……

(左作者右房文齋)

多情的不止是我,還有一批批南來的、北往的閑雲野鶴。

文友王文正,在馬耳山下長大,是個蘇文化研究專家,蘇公所有治地他都拜訪過,八年前,他背着自己的《不合時宜》書稿,騎自行車自杭州蘇堤出發,曆時一周,于中秋節趕到諸城超然台,次日,又趕到五蓮白鶴樓,他想告訴蘇公,依然有很多虔誠者在追随他,研究他。

(丁公石祠丁惟甯像)

五蓮九仙山文脈永存,魯東南靈性不竭,有情者接踵而至,都是緣于這人這樓這鶴。

那個春天,桃花盛開,我和文友結伴來到白鶴樓遺址前,憑吊蘇公,詠吟明月詞。追思先賢,感慨萬千。

遇到一位牧羊長者,談及蘇公和樓,老人猛吸一口老旱煙,說:樓一定有,他也一定來過。曾經有一個好事後生來到這裡,表示懷疑,結果,下巴掉了下來,三天以後才按上。

這是蘇公的靈驗,這是山神的法力。我相信老人的話是真的。這塊風水寶地,陸續到來的文人雅士不少,就有了邱橓、臧惟一、李澄中、王開基、丁野鶴、劉翼明、張氏四逸等的鶴落鶴起,鶴鳴鶴舞,不斷往還。

湖北老兄笑話我,家鄉的白鶴樓沒有黃鶴樓名氣大,我笑了,“南有黃鶴樓,北有白鶴樓”,俺自幼就知道。那黃鶴樓因了李白、崔颢,這白鶴樓可是蘇東坡親筆題寫,勒石為證的。

時間走過了千年,讨論代言人意義不大。隻好用我的家鄉話講,愛誰誰吧。

“白鶴樓”在,蘇轼在。“白鶴樓”堅如磐石,蘇東坡雖死猶生。

金杯銀杯,不如老百姓的口碑。因為他的靈魂融化作了仙山,每一塊如鶴石頭都是他的影子,他一心為民的情懷一脈相傳。

千年來,人們還一直在思念着這位好上司、大文豪,我們還在傳承着他的精神。

山若有情山亦老,滿山的石頭長出了石花,石花裡藏滿了記憶,寫滿了故事。

蘇公與白鶴同在,石祠同玉樓呼應,蘇公與“第一山”永存。

作者簡介:張西洪,筆名守樸,自由撰稿人,自由攝影人,地方文史愛好者。出版散文集和攝影作品集,《天樹》等多篇散文獲獲。

壹點号山東金融文學