閱讀劇

《浮士德》是舞台劇,是朗讀劇,但同時也是一部閱讀劇。這并非說要把《浮士德》當作閱讀劇來接受,而是指它同時具有閱讀劇的特殊品質,或曰隻有通過這種傳達形式和接受方式,才能感覺到其深意。

朗讀文化

早在首演甚至出版前,《浮士德》劇就已廣為流傳:通過歌德自己公開朗讀手稿的形式。對于劇本的傳播這種形式如今已不多見。然而幾十年之久,它都是《浮士德》唯一的傳播方式。(即便在作品出版和被搬上舞台後,歌德也衆生保持了這一方式。)

在大約在1797年創作的獻詞中,歌德寫道:

他們再聽不到我将作的歌吟,

雖則開篇曾是唱給這些靈魂;

歡聚的友人早已是四三飄零,

可歎最初的應和已無影無蹤!

我的歌将要面對陌生的觀衆……

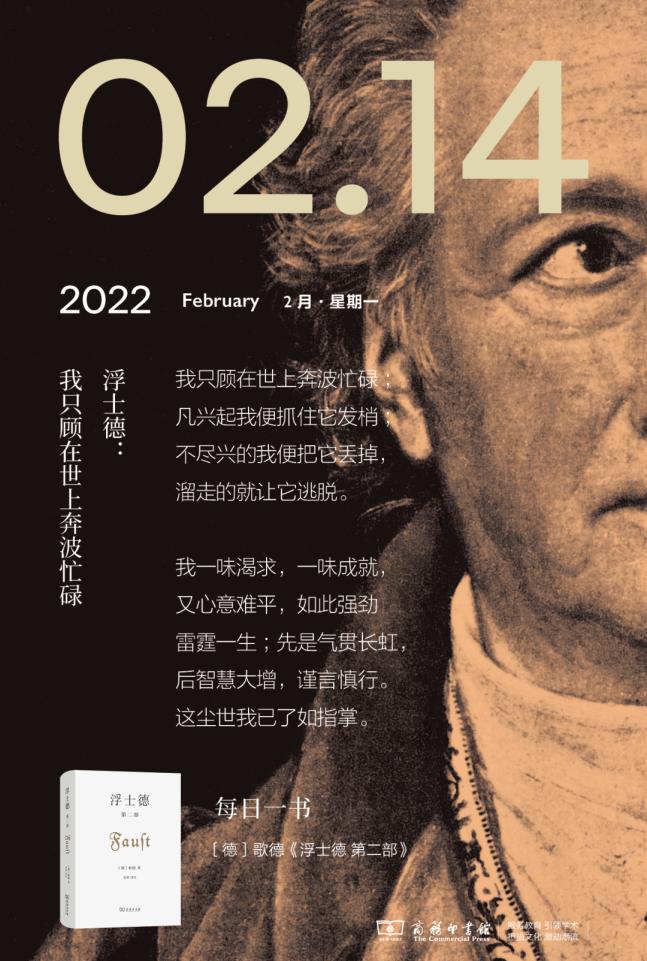

《浮士德 第二部》

[德] 歌德 著

谷裕 譯注

有朝一日,若所有的文學都從世上消失,人們或可以這部戲劇重建之。

——1804 年1 月28 日,歌德緻席勒

讀《浮士德》,蓋如讀《紅樓夢》,……在于進入那個世界,體味細節中的詩文之美、布局之精妙、人生之意趣、人類處理公共事務的愚昧或智慧。《浮士德》劇所演繹的,終是人的雄心與局限之悖論。

《浮士德》第二部主體作于1825至1831年間。第二部是歌德76至82歲間的創作,濃縮了其畢生實踐和思考。第二部上演“大世界”,即公共領域事物,涉及廣泛,政體形式、經濟金融、學院學術、曆史更疊、軍事作戰、圍海造陸、海外劫掠等,被悉數搬上舞台,囊括歌德時代乃至整個近代史上,德國和歐洲的重要事件。

且人類社會景象,又與其時自然科學類比映照,如以火成說、地震、地質地貌學原理比照革命;以煉金術古法雜糅無機化學,制造人造人;以氣象學關于雲的分類,映襯層層向天界飛升。歌德時代繁榮的人文科學話語、科技手段、對古希臘的考古發現,亦無不蘊于其中。