總是到年末歲初,才可以集中閱讀一批最新的長篇小說作品,這樣的關注、追蹤和閱讀并不能說及時、精細和深入,但我也逐漸體會到這種急速、集中閱讀的好處。對我而言,它們都是新鮮的,仿佛都是剛剛并且同時出爐。更重要的,仿佛它們互相産生着某種關聯,在對話、讨論,也在争論、競争,衆聲喧嘩中又仿佛能聽到某種主旋律。在我的想象中,它們是在同一個賽道上競賽,就像一場馬拉松比賽,有開始時的擁擠與政策,也有過程中的起伏與差距,更有最後時刻的高光與急喘。

2021年長篇小說,究竟有哪些重要看點呢?我認為有兩點印象值得特别評說。

一、刻意強化故事的動感

将流行小說的故事叙述方法、故事元素,楔入到傳統意義上的嚴肅小說架構當中,強化故事的同時又使得主題得到彰顯,正在成為小說家尋求創作突破的途徑和方法。

我在三年前的綜述中,曾用“融合”一詞來概括目前小說的創作趨勢。我認為,我們曾經膜拜的魔幻現實主義小說,大都有一個特點,就是在一部作品裡把多種藝術元素、藝術手法拼接、拼貼,或者說融合在一起。它們是嚴肅文學,但看上去又是流行小說。小說裡有地域風情,有民族曆史,有嚴肅的政治,有民間的傳奇,同時還有一種廣闊的世界性。作家努力調用整合這些元素,納入一部小說當中,使其成為互相關聯、交融的小說要素,進而形成一種合力,形成一種小說的力量。直至今天,我認為這一判斷仍然可以從最新的小說中得到印證。

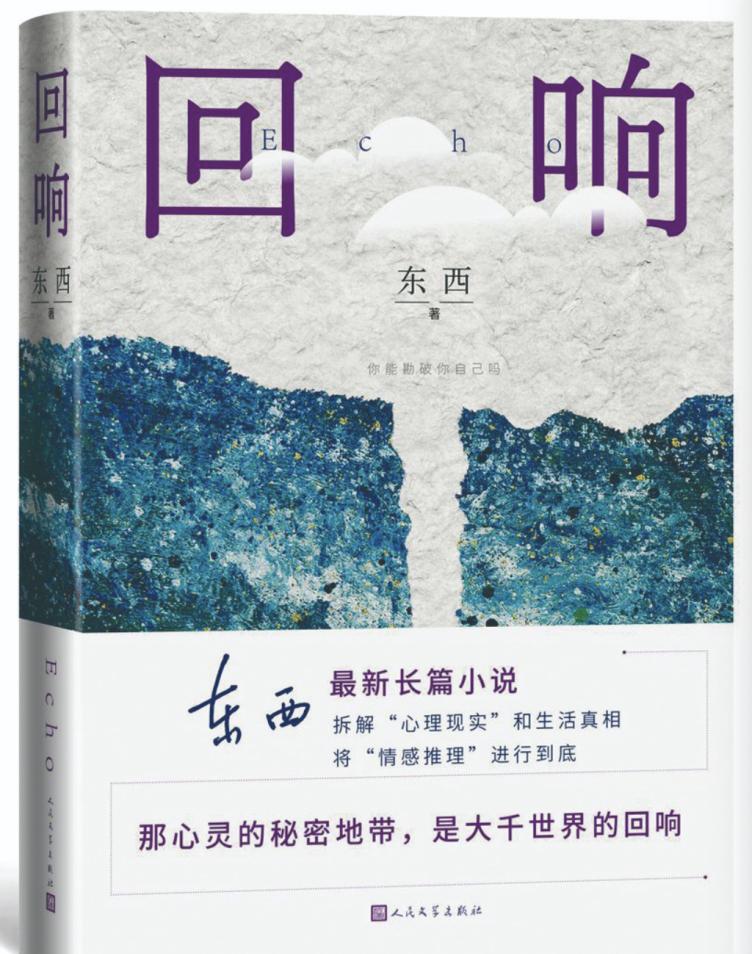

2021年,東西出版了長篇新作《回響》,從小說形态上講,這似乎是一部與其往常創作追求相去甚遠的作品。小說寫一位女警察冉咚咚對一樁殺人案竭盡全力的調查、偵破,被害人還是一個家庭背景、受教育程度良好的年輕女性,探究謎底的好奇自然會引發閱讀的興味。這是典型的通俗小說路徑。然而小說展開的卻是另一幅人生場景。追蹤真相固然是警察的天職,但冉咚咚卻在調查中看到了一幅幅令其精神上不斷受到強烈震動的人生景觀。她的調查從追尋兇手開始,打開的卻是一個個令她難以承受的家庭婚姻狀況,揭開的是每個人都要面對的破碎的情感世界。帶入感不斷加強的過程中,冉咚咚甚至窺探到了自己婚姻的不堪。她追查社會案件的過程,也是追問自身情感依托究竟有無的過程。她與丈夫慕達夫甚至是以走上了離異分手的地步。人生之窘境簡直到了無以複加的地步。在流行小說故事的引子下,牽出的是作家深入思考着的人生命題。讀完小說的全部,方知東西為什麼要選擇警察來切入故事。從故事叙述的層面上,他努力做得接近職業生涯的真實,但深入其中的卻是她自己無法解決的人生難題。“回響”一詞是以也許可以這樣了解,案件本身的疾風暴雨、電閃雷鳴是本位,也是看點,而作家真正關心、關注和探究的是它們産生的回響,這種回響看似烏有,實則卻揮之不去,在心靈上留下更深更大的創傷。設定警察身份,是因為這一身份可以讓人物直接進入故事的核心,擁有閱讀、翻看“絕密檔案”的特殊權利。由于猝不及防中打開了自己的心靈檔案,殘酷的、逼人的真實随時相伴。東西是在巧妙地也是刻意地設計一個警察形象的同時,又忍不住要把自己熟悉的職業帶進來。冉咚咚的丈夫竟然是一位文學評論家,兩種截然相反的職業組合成一個家庭。經過複雜傳導,小說開頭描寫的謀殺夏冰清的兇手,是一個同時也在寫詩的青年易春陽,兩種完全相背、分裂的行為(故意殺人和寫詩)卻展現在一個人身上。這簡直要讓人聯想到傳統經典《罪與罰》這個書名甚至小說故事了。

2021年,範穩的《太陽轉身》在年末出版。作為一位在小說創作上擅長扛大鼎的作家,範穩的辨別就是民族、宗教、曆史這些重大題材。這一次他着眼于現實,而且完成了一次主題寫作。範穩顯然力圖要做到不同凡響。他硬是讓一個脫貧攻堅題材的小說帶上了流行小說的色彩。小說的第一句話就是:“省公安廳刑事偵查局前局長卓世民現在是一個等待死刑判決書的人。”這個判決書雖然是醫生開出來的,但勾起他的回憶,卻是自己曾經的戰鬥傳奇和送死刑犯上刑場的場景,展開的是一次尋找被拐賣兒童的故事。故事的背後關聯的,又是一個山鄉巨變的大幅圖景。宏大主題就這樣在傳奇故事的層層推進中被不斷打開和再現。評論家潘凱雄的印象果然也是:如果不了解故事的多重線索和複雜過程,“而隻是初看作品,視《太陽轉身》為刑偵破案小說其實也未嘗不可。”小說借各色人物的巧合出場,打開了一個正在發生巨變的鄉村世界,呈現出西南邊陲特定民族壯族的文化曆史和民情風俗。《太陽轉身》将脫貧攻堅納入更加廣闊的社會時代與文化背景中去書寫。可以說,小說既寫出了永恒太陽之光下邊遠鄉村發生的華麗轉身,而創作上的構思和用力,流行小說因素的納入和運用,也是範穩創作上的一次自覺的、輕盈的轉身。

東西、範穩選擇警察形象作為小說故事的主角,與寫出《藏鋒》的呂铮有根本的不同,後者是警察出身,寫警察就是寫本位、述本職,而東西、範穩則是借這一身份更迅速、更深入地打開另一個人生世界。周大新的《洛城花落》對當代人婚姻狀況所面對的潛在危機,對人們情感世界和人性的複雜幽微做了深有意味的探究和探索。小說并沒有從生活本身開始寫,而是以袁幽岚和雄壬慎離婚案的法庭紀實為叙述角度,讓人性之幽微直接曬照于陽光之下。這種叙述政策的改變,大大增強了小說的“紀實”性,逗引讀者更強的閱讀興趣。

這些作家們在借用流行小說因素的同時,又念念不忘自己是嚴肅作家的身份。即使到小說的結尾,也不忘記再來一次“轉身”,轉回到原來的位置上。一個共同的做法,就是讓故事的收束符合自己本來的嚴肅的正面的要求。東西的《回響》,當冉咚咚因反思自己的隐秘心理和系列動作,進而對自己的丈夫慕達夫産生内疚之情後,東西用自己發明的詞彙“疚愛”來概括冉咚咚的複雜心境,并用愛的承諾和呼應來作收束。全篇由完整到破碎的故事,到最後給出了最大的一抹亮色。周大新的《洛城花落》結尾,當妻子知道丈夫是因為偶然原因染上了艾滋病,進而隐忍着痛苦而疏遠、冷落自己時,她的即刻反應是向法官發出“救救丈夫”的呐喊。這是全書最後的也是最大的一次愛情表達和溫情傳遞。範穩的《太陽轉身》也選擇了讓戴罪之人尋求救贖而忏悔作為最後的情節。

小說家們的這種叙述方式和主題訴求的結合方式頗有意味,令人玩味。

二、寓言化的故鄉

在我看來,2021年中國作家在長篇小說創作中表現出來的一個更集中的特點,是如何處理自己和故鄉的關系。故鄉在作家的筆下變得跟以往更加不同的一點是,故鄉被高度寓言化了。一方面,故鄉更加符合現實真實,包括真實的地理方位,跟作家本人的出身背景完全吻合。他們故意不進行任何虛構,突出紀實色彩,有時甚至要刻意去強化這一點。然而,另一方面,作家對故鄉的态度早已不再是小橋流水人家式的懷念,也不再是回去與回不去的感慨與喟歎。故鄉變成了某種隐喻,某種寓言。作家借此來傳達某種抽象思想和複雜情感。這裡既有對鄉土的反觀、審視、反思,同時也有對自我的檢討與追問。這裡既有懷念、回味的親切,也有變得疏遠和陌生的不安與忐忑。

劉震雲的《一日三秋》、林白的《北流》、羅偉章的《誰在敲門》、餘華的《文城》、邵麗的《金枝》、陳繼明的《平安批》,甚至王安憶的《一把刀,千個字》,都可以支撐我對這一現象的分析。

劉震雲的《一日三秋》仍然是寫自己的故鄉延津。如果一定要找出這一次的延津和劉震雲一直以來的延津有什麼不同的話,我認為,延津的故鄉地位沒有變,但是它被一個概念罩住了,這個概念就是“笑話”。劉震雲放棄了原來的“幽默”定位,而代之以“笑話”,看上去是對故鄉特質的簡化、民間化、通俗化,事實上是為它赢得了一次解放。笑話不比幽默書面化和有文化,但它指向更多,尤其是可以大幅度指向荒誕。一旦指向了荒誕,小說的味道其實就更多重,寓意反而更複雜。當作家指出延津無人不說笑話,生活的期待就是等待笑話,笑話既可以讓人放松,不能講出好笑話又可能壓迫人緻死的時候,故鄉的寓言化追求就昭然可見。這裡自然還有實實在在的人物故事,尤其是李延生、陳長傑、櫻桃三個人自年輕共演一出戲《白蛇傳》,及至在人生曆程中共演一出荒誕的悲喜劇。這個主體情節的設計不斷被轉折、扭曲,變成一個從裡到外都有荒誕感的故事。因為一把韭菜而死的櫻桃變成了鬼魂,她可以附着在李延生的體内,随着他南下武漢去尋找已另娶新人的丈夫陳長傑,由此又延展出更多更大的人生世界。從延津到武漢,再到西安,再回到延津,場域的轉換因為人物設制的奇特而變得自如甚至随意。但小說故事的核心卻始終沒有遊走,那就是笑話之城延津上演的一幕幕悲喜劇,這裡既有會心之笑,又不乏荒唐之笑,既有一時之歡樂,也有随處可見的苦笑,既有笑出來的暢快,也有笑不出來的憋屈。延津的生活習俗、人情事理還有,但顯然已不是劉震雲要表現的主體,高度寓言化的故鄉,發散着生活在其間的人或習焉不察、或毫不知情的氣息。這種氣息具有高度的象征意味,使得故鄉本身也變成一個虛實不定的夢幻之地。

林白的《北流》是作家爆發力高度聚集之作,讀者從文字中可以感受到強烈的情感之流,随着它而陪同作者回到故鄉。從時間的次元上講,這裡明顯有兩個現實時間及場景,一個是小說叙述人回故鄉之路的當下種種,一個是睹物思人、見人思物的回憶片段。而那些片段集中于叙述人成長中經曆的青少年時期。刻骨銘心的故鄉生活與當下回鄉見聞糾纏、交叉在一起,構成一個互相參照、對比、過濾、變味的人生情境。林白不惜留下大量紀實痕迹,讓人産生在讀非虛構的錯覺。又以詞條陳列的方式,将故鄉的語言、文化、習俗固定下來,叙述過程中,非常熟練地将方言俚語,特殊的表達語氣,奇怪的用詞造句楔入其中,營造出一種隻有作者有權利鋪陳和解釋,讀者則在陌生化的狀态下試圖進入的生活世界。鮮明的紀實筆法,讓故鄉的文化、曆史,它的前世今生被一點點借助描寫、回憶,老友重逢、親人再見而聚攏和浮現出來。高度寫實的故事也被高度寓言化了,這正是這部小說難得的韻味和并不做作的深意。林白在叙事上下足了功夫,用盡了全力,這種極度辨別化、風格化、奇異化的做法究竟在多大程度上能夠得到讀者認可,這是需要經受考驗的。但無論如何,這是一次有抱負、有追求的寫作。

餘華的《文城》我是第一時間通讀過的,當時不知道該如何評價其中的得失,現在,在我正在述說的“故鄉的寓言化”這個話題下,似乎悟到了一點這部小說的意義和價值之一。《文城》給我留下的是一種透明的印象,透明人物,透明的人物關系,透明的環境。男女雙方偶遇、相愛,以及一方不辭而别,另一方執著尋找的故事本身,就有一種寓言化的色彩。餘華的小說寫作能力,使其把一個不可能的故事寫得極其逼真。當然,我現在認為,這部小說與其說是一個人在尋找另一個人的苦難之旅,不如說是他們都在尋找可以栖居的故鄉。從這個意義上講,這種尋找不需要多麼入世的、切實的、世俗的符合常情的理由,尋找和栖居本身就是一種象征,就是一次心靈的、精神的探求過程。林祥福要找的是小美還是文城?文城是他鄉還是故鄉?我們隻能說,餘華創造了一個很奇幻的小說世界,但它并不是在寫童話,曆史,包括軍閥混戰、兵匪不斷的曆史,都在其中呈現,帶給閱讀者一種沉迷其間的感受。

陳繼明的《平安批》寫了一個别人的故鄉,僑批文化中蘊含着親情、愛情,蘊含着地域文化,蘊含着民族曆史,也蘊含着家國情懷。在世界背景下寫潮汕,故鄉的内涵被放大了。家與國命運相連。邵麗的《金枝》寫的是家族裡發生的悲情故事,小說一樣帶有明顯的紀實色彩,真實的地名和明顯的自叙傳色彩。小說一樣在表現人與土地與故鄉的複雜關系。甚至在王安憶的《一把刀,千個字》裡,上海這個大都市因為有了紐約法拉盛的對比,有了陳誠往來穿梭中帶出的命運波折,上海一樣具有了故土、故鄉的含義。陳誠的出走與回歸,挫折與慰藉,都與上海這座城市産生了内在的聯系。

羅偉章的《誰在敲門》是極見用心之作。小說所要表現和表達的東西很多很複雜。但有一點我們倒可以确認,這仍然是一部指認他鄉為故鄉,把挂職所在的他鄉與自己生長之地的故鄉融合為一體的創作。作者的後記裡已經明确地表白了這一點,小說的故事本來屬于蘆山這個自己剛來沒多久的地方,但越往深走,越會與自己的故鄉合為一體。作者坦誠:“最深的寂寥,是故鄉或者說老家給我的。”就像作者根據自己故鄉的河流想象而成的小說裡的“清溪河”,與現實裡所見的蘆山河“成了同一條河”一樣,他鄉和故鄉在更廣大的意義上也具有一緻與同構。老家的河流讓作者慢下來,觸摸自己易感豐饒的内心,而自己寫下的卻又是他鄉的故事。

生活在中國的作家,無論是安居于故鄉,還是客居他鄉,處在一個急劇變化着的時代,努力擁有世界性的眼光,同時又更加強執地堅守一個自己曾經熟悉、正在陌生,站在新的時代方位上重新打量和獨自想象、重構的故鄉。這個故鄉在刻意展現着獨特的地理、生活、文化辨別的同時,又具有某種超拔的意義,成為某種象征、隐喻、寓言。中國當代小說在不丢棄傳統的同時又要展現出現代性,正在這一複雜多變的情感糾葛與文化想象中一點一點地顯現着。這樣的小說景觀特别值得期待!

以上是我對2021年中國長篇小說創作趨勢的一點粗淺總結。這裡還有很多優秀之作沒有納入考察的話題之下。讓我們共同期待新一年的新收獲吧。