立春,是春之首 ,雖然隻是春天的前奏,但它的到來就意味着曆經冬日的蟄伏,冰化雪消,春水初生,一進制複始,萬象更新。

《說文解字》認為“春,推也”,即有“春陽撫照,萬物滋榮”之意,其本義是草木的種子生根發芽,後延伸至以“春”作為一年四季的第一季名。

春,最早見于甲骨文

在早期的甲骨文裡,“春”的形體是三個“木”一個“日”中間夾個“屯”。以三“木”一“日”表意,以“屯”表音,是形聲字。原義是春陽撫照,萬木滋榮。

春秋時期的“春”

春秋時期,金文“春”字的形體,和甲骨文便大大不同了。三個“木”已變為兩個芽苗,“屯”也變了形狀。是以,金文的“春”以“艸”、“日”表意,以“屯”表音,還是個形聲字。

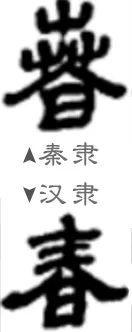

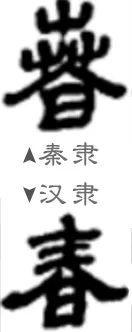

秦代的“春”

秦代的小篆,是以金文為基礎發展過來的,還可以看出意符和音符。

“春”的隸變

隸變以後,秦隸把“艸”和“屯”合起來訛變為古隸“春”字上部的三個“+”(卉)加一個“人”字了。後來發展為漢隸時,原來的”神’和”屯’合起來訛變為“”(春字頭),“”下仍保留了“日”,訛變很大,完全是一種突變。于是,意符和聲符看不出來了;字的構形再也不能使人望文知義了。今天的楷書“春”字,便是漢隸發展而來的。

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃! 曆代書法家的“春”字

不同年代的書法家有着不同的筆風,各有風姿。

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃! 北魏《元懷墓志》

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃! 晉《爨寶子碑》

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃! 蘭亭序(馮承素摹本)

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃! 唐·懷仁《集王羲之聖教序》

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃! 唐·顔真卿《多寶塔碑》

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃! 唐·顔真卿《顔勤禮碑》

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃! 唐·褚遂良 《雁塔聖教序》

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃! 唐·杜牧 《張好好詩卷》

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃! 宋·蘇轼 《洞庭中山二賦》

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃! 宋·米芾 《苕溪詩卷》

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃! 宋·米芾 《蜀素帖》

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃! 宋·米芾《新恩帖》

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃! 宋·張即之《書杜詩卷》

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃! 宋·蔡襄《安道帖》尺牍

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃! 宋·趙構《行書白居易七律詩》

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃! 元·趙孟頫《煙江疊嶂圖詩卷》

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃! 明·王铎《行書李賀詩帖》

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃! 明·文徵明《行書自作詩卷》

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃! 明·祝允明《行草歸田賦》

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃! 明·唐寅《落花詩冊》

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃! 明·張瑞圖 草書《杜甫飲中八仙歌》

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃! 清·趙之謙《篆書許氏說文叙冊》

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃! 清·伊秉绶《隸書聯》

賞文徵明行書《立春進賀》

文徵明《立春進賀》行書自作詩卷,紙本手卷,27×637cm。

文徵明的這件作品,取法黃庭堅筆意,因為是窮款,無法判定具體年份。但毫無疑問是他早期的作品,因取法黃庭堅,為其積累期之作。

文徵明覺得黃庭堅的“大收放”并不在于筆畫收放本身,而是巧妙揖讓中的意蘊和行氣,了解到了這點,文氏最終注意調整筆鋒,使筆法豐富化,更加注意藏鋒和折筆,黃庭堅的長槍大戟變得綿勁遲澀、穩重老成,法度謹嚴而意态生動。

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!  立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!  立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!  立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!  立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!  立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!  立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!  立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!  立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!  立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!  立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!  立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!  立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!  立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!  立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!  立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!  立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!  立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!  立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!  立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!  立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!  立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!  立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!  立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!  立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!  立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!

立春|看曆代名家筆下的“春”,生機勃勃!