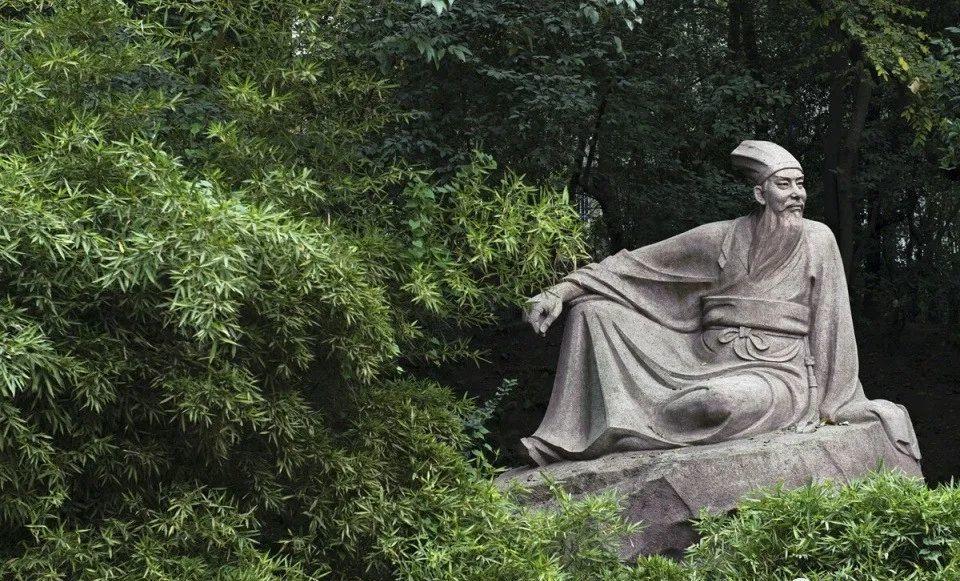

《記承天寺夜遊》是蘇轼在黃州夜遊承天寺時寫的一篇遊記,雖然隻有八十四字,卻是蘇轼散文中的經典之作。

這篇遊記言簡義豐,意境優美,情感真摯,起于當起,止于當止,有意而言,意盡而止,如行雲流水,自然而然,一氣呵成。

初讀這篇文章,給人的第一感覺就是蘇轼像在跟一個朋友閑聊那樣,作者隻是平淡自然地講了他夜遊承天寺的經過,并且告訴我們他那夜所感:“何處無月?何處無松柏?但少閑人如吾兩人者耳。”,如此而已。

雖然這篇文章距今已有将近一千年的時光,但今天的我們在讀完文章後,依然會被文章中浸潤人心的文字感動,仿佛是蘇轼面對面地在和我們娓娓而談。

毫無違和感的時空對話和毫無時間隔離感的文字親和力,是這篇文章永葆青春的生命力。

《記承天寺夜遊》原文如下:

元豐六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入戶,欣然起行。念無與為樂者,遂至承天寺尋張懷民。懷民亦未寝,相與步于中庭。

庭下如積水空明,水中藻、荇交橫,蓋竹柏影也。

何夜無月?何處無竹柏?但少閑人如吾兩人者耳。

文章題目“記承天寺夜遊”,開宗明義,點明這是一篇記述承天寺夜遊的文章,首句即點明事件時間“元豐六年十月十二日”。題目與開篇句兩相對照,蘇轼夜遊的時間,地點和原因也就不言自喻了。

蘇轼寫這篇文章時,是他經曆了“烏台詩案”後來到黃州并擔任團練副使的第四個年頭。團練副使是怎樣的一個官職呢?隻是一個地方軍事長官的助理而已。蘇轼擔任此職,還有兩條特殊的限制,一是不許簽發檔案,二是不許随便離開此地。

這對于有着強烈的建功立業、著作等身的蘇轼來說,突如其來的仕途沉浮和人生際遇,幾乎讓蘇轼無所适從起來,而且這樣的無所适從長達四年之久,對于此時的蘇轼來說,他甚至覺得這樣無所适從的生活還是遙遙無期。

黃州的貶谪生活,即使具備曠達的胸襟和樂觀的情懷,那一片壓抑在心頭的陰影也難以揮去。

在黃州的蘇轼,躬耕于東坡,在臨臯亭修建住宅,有時他也會到寺院裡去參禅悟道,就像他初來黃州時,就寓居在定惠院中。

元豐六年,正是蘇轼谪居在黃州的第四年之時,但他并不是以而消沉,而是以一種全新的人生态度來對待人生中的起起落落,把儒家安貧樂道的堅毅精神、老莊通達灑脫的人生态度以及禅宗以平常心對待一切變故的觀念有機的結合起來,既執着于人生,又超然于外物。

是以即使在遭受貶谪之時,他仍寫下了這篇生活情趣盎然、心态平靜而曠達的《記承天寺夜遊》。

十月十二日正是深秋天氣,夜氣轉涼,夜色也顯得格外明淨。在那個深秋的夜晚,或許是蘇轼想起了塵封的往事,抑或是他在讀書、寫作之餘,略感疲倦,正打算就寝時,他突然看到了皎潔的月光爬上了窗戶,他發現這如水的月光是如此美麗。

這撩人的、皎潔的、美麗的、可愛的月光,竟讓蘇轼忽然感到無比激動和喜悅起來,他頓時睡意全無,于是他欣然起身,走出了房門。

然而剛剛走出房門,蘇轼就發現了自己的孤獨。因為他走到室外才忽然感覺到,竟沒有一個人能和自己一起分享這美麗的月夜,沒有誰能和他促膝長談。其實,孤獨成為了蘇轼在黃州的生活常态。

在涼冷的夜氣裡,這也許忽然又平添了幾許寂寞、感傷和憂郁。他漫無目的地在月夜下徘徊,他也不知道該去哪裡,走着走着,他突然發現他前方不遠處正是承天寺,他突然記起來承天寺裡還有一位與他一樣“同是天涯淪落人”的好友張懷民。

張懷民是蘇轼在黃州期間遇到的一個朋友,一個值得交心的人,張懷民也是因為被貶谪而來到黃州的。

蘇轼與張懷民之間,有着太多的相似,身份的認同感,同是天涯淪落人的親近感,讓他們找到了共同語言。

于是,蘇轼在這個月夜,就來到了承天寺去尋找這位朋友,哪怕夜色已深,對于知心好友而言,深夜的打擾也并沒有什麼不妥當,就更談不上對好友的冒犯了。

“懷民亦未寝,相與步于中庭”,讓蘇轼感到高興的是,當他到達承天寺之後,發現張懷民也沒有睡覺,于是兩個人開始了在月光如水的庭院中的散步。蘇轼與張懷民有着相似的境遇,他們對事物的認識有着感同身受的一面。這兩句似乎是叙事,實際上點出了張懷民與蘇轼一樣夜不能寐的心境。

本文題為“記承天寺夜遊”,實際上也不過是寫了在月下的庭院裡的一次漫步而已。雖然僅僅是一次漫步,但對于“同是天涯淪落人”的蘇轼和張懷民來說,他們内心充滿了同樣複雜的情感:欣喜與憂傷、失意與悲涼、憤懑與憂慮。

對于這兩位有着相同命運的人來說,他們在深夜會晤,一定會有一番推心置腹的長談,一定會論及很多事情。

但蘇轼在這篇八十餘字的文章中,對他們的長談隻字未提,他隻是用飽含深情的筆墨,描繪了當晚的月光,以及月光下的竹子和柏樹的影子。所謂一切景語皆情語,此時千言萬語都抵不上夜色的溫柔與月光的美好,所有的一切話語都融入這清冷的月色之中了。

蘇轼惜墨如金,隻用十八個字,就營造出一個月光如水、竹影斑駁、幽靜迷人的承天寺夜景:清朗的月光灑在承天寺院落的地面上,地面上的月光白茫茫一片,就像積水一樣美輪美奂,更妙的是,這水中還有水草漂浮在動蕩,這是如夢如幻的動态描寫,恰如其分地寫出了夜晚還有一絲的微

風。

而當蘇轼再次細細觀看月光中的水草漂浮時,他才恍然大悟“庭下如積水空明,水中藻、荇交橫,蓋竹柏影也”。這根本不是水草浮萍,也不是空潭積水,而是像水一樣的月光,以及倒影在月光中的竹影和柏樹的影子。

蘇轼的高妙之處在于,以竹子和柏樹的影子與月光兩種事物互相映襯、以精當、新穎的拟人和比喻的修辭手法,恰如其分地渲染了景色的幽靜與肅穆。更展現出了月光清涼明淨的特點,襯托出夜遊者閑适的心境。

月光籠罩下的承天寺庭院,猶如一潭清澄的積水,竹子和柏樹在月光中投下的影子好像這清澄的積水中縱橫生長着的一些水草浮萍。蘇轼為我們描繪了一個澄淨透明,充滿了光與影的和諧、動與靜的和諧的境界。

這一境界,既是承天寺月夜景色的自然和諧之美的生動寫真;同時也是兩位夜遊者徜徉于美好月色中,由于一時忘卻了名利場上的得失與塵世的喧嚣,而感到怡情悅性、胸無塵俗的真實心境的寫照。

文中最美的,便是這描寫月色的十八個字,蘇轼感覺自己恍如身在夢境,他覺得水是無色透明的、客觀存在的事物,看上去卻仿佛什麼都沒有,月光不也正是如此嗎?

蘇轼感覺此時此刻的庭院裡,仿佛注滿了澄澈明淨的月光之水,而且水中還有許多交錯在一起的水草。

“水中藻、荇交橫,蓋竹柏影也”,是動靜結合的描寫,更是描寫月光的千古名句。蘇轼以超凡脫俗的藝術表現力和匠心獨運的創造力,敏銳地捕捉到這種稍縱即逝的美,這是蘇轼對文學與美學的全新的诠釋。

“庭下如積水空明,藻荇交橫,蓋竹柏影地。”在營造了一種清涼澄澈的境界的同時,也透露出了蘇轼内心複雜的心境,為什麼這麼說呢?原來答案就在最後的兩個反問句中。

蘇轼緊承前文,連發兩問:何夜無月?何處無竹柏?他以反問的方式來表達肯定的意思,實際上是說,明月無時不有,竹柏到處都生。反問句更能表達蘇轼在不如意的環境中自得其樂的樂觀與曠達。

“何夜無月?何處無竹柏?但少閑 人如吾兩人耳”,正所謂一切景語皆情語。這三句話,正是蘇轼感情的強烈抒發。是啊,月亮和竹柏都是永恒的客觀存在,所缺少的隻是如他們這樣具有閑情雅趣的人去注意,去欣賞。

正所謂“絢爛之極,歸于平淡”,全文最後一句中的這個“閑”字,語意雙關,悠閑之外,恐怕還有被閑置、閑抛的幽怨心緒。

蘇轼面對無限的空間和廣闊的地域抒發胸中深沉的感慨:明月、竹影、柏影,都是最常見不過的自然景物了,這種美在生活中處處都有,隻不過需要一個去發現美、欣賞美的人,更需要一雙去發現美、欣賞美的眼睛而已。

而他和張懷民正是能發現生活之美的“閑人”,他們懂得去欣賞、領略大自然的美,隻有像他們倆這樣的人,才能去發現、領略這種自然和諧之美。很明顯,蘇轼在這裡是以“閑人”自居的。

但實際上,這隻不過是蘇轼的一種無可奈何的自我寬慰罷了。蘇轼正因為有着黃州的生活經曆,他才有了這種領略自然美的閑情。而黃州的生活經曆,又是蘇轼經曆宦海浮沉與九死一生之後的被動接受。

從這個意義上來說,蘇轼筆下的“閑人”,隻不過是“經曆過繁華,也守得住寂寞”的有心人,這也一定是一位努力擁抱生活、努力熱愛生活的人。

蘇轼,這位在千百年前夜承天寺的文學家,這位在黃州創作出了蜚聲文壇的佳作的文學家,或許沒有轟轟烈烈的傳奇故事。

但就是這份夜遊承天寺的閑情逸緻與平淡如水,才得以讓蘇轼尋到一個安放心靈的空間,這個空間足以溫柔地托住蘇轼飽嘗辛酸的甚至搖搖欲墜的軀體與靈魂。