張之洞與《光緒·德慶州志》

近日,講述張之洞在富國強兵、實業救國、教育興國等方面的突出貢獻,表現他嘔心瀝血的一生的曆史電影《張之洞》上映,可首日僅有90元票房,至今累計票房不到一萬,引起熱議。

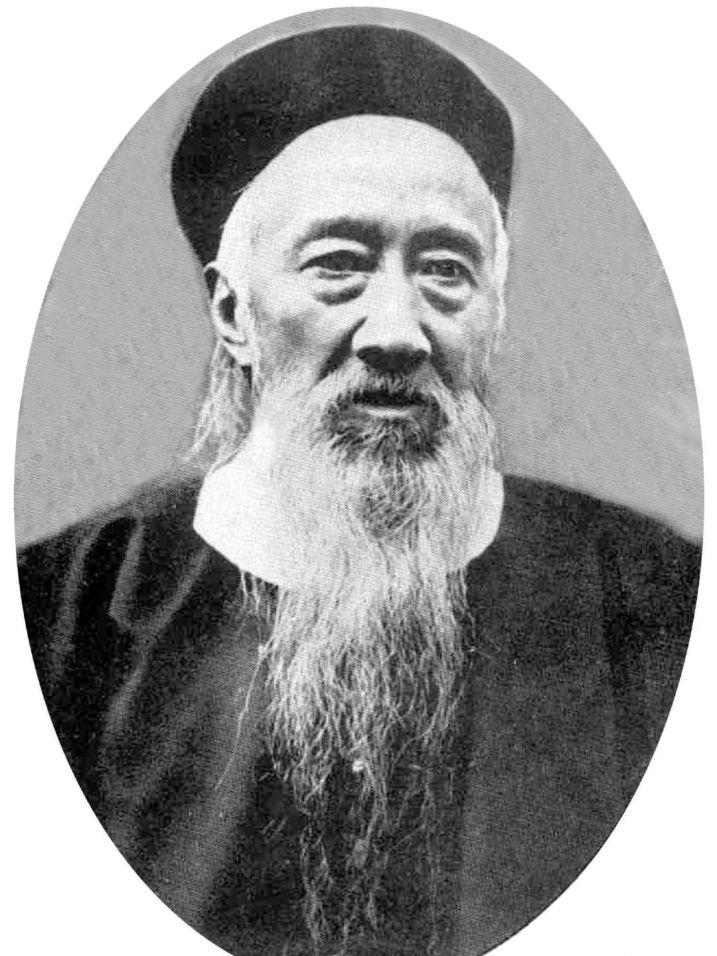

張之洞,字孝達,号香濤,生于道光十七年(1837年),直隸南皮(今屬河北)人。同治三年(1864年)一甲三名探花。曆官翰林院侍講學士、内閣學士兼禮部侍郎。光緒八年(1882年)授山西巡撫,後接替廣東防務,有諒山大捷之功,升調兩廣總督,後授湖廣總督。光緒二十一年(1895年),有感于《中日馬關條約》喪權辱國,五月二十七日向清廷呈《籲請修備儲才折》,痛陳和約之害。提九條“力求補救”之策,并着手編練新式軍隊,編成“江南自強軍”。強調“額必足,人必壯,饷必裕,軍火必多,技藝必娴熟,勇丁必不當雜差,将領必不能濫充”等七條,主張“舍舊圖新”。光緒三十二年(1906年),以體仁閣大學士召為軍機大臣。宣統元年(1909年)卒于任,享年七十三歲,谥文襄。有《張文襄公全集》。張之洞與曾國藩、李鴻章、左宗棠并稱“晚清中興四大名臣”。

《光緒·德慶州志》與張之洞亦有所聯系。

光緒十二年(1886年),朱一新因連上《豫防宦寺流弊疏》、《明白回奏疏》而遭貶為六部主事候補,遂以母病為由請準回鄉。時任兩廣總督的張之洞與朱一新在北京時就互相熟悉,并曾同為纂修《順天府志》出力。張之洞深知朱一新的學識、才能和事業心,這時以疆吏要員身份,不顧社會上可能發生的羅緻重用谪官人士的非議,在光緒十三年(1887年),誠懇函邀一新任廣東肇慶端溪書院主講。朱一新應聘到端溪書院不久,前德慶州知州楊文駿(字彜卿,曾任三品銜署理廣東按察使,分巡雷瓊兵備道)慕朱一新之名,堅請他重修《德慶州志》,因舊志修于乾隆十八年(1753年),已版毀書燹。朱一新雖因端溪書院工作極忙,無暇修志,仍率端溪書院學生黎佩蘭、龍鳳章、梁庭赓、蔡家駒等共同修志。

曆史就是這麼奇妙,就在朱一新接受張之洞主講端溪書院的邀請數天後,朱一新的老師王益便約他去主講湘中書院,後又有同年及諸好友等介紹各地書院講席,朱一新均因已張之洞有端溪書院之約,謝而未就,因而才有後來朱一新修《德慶州志》之事。