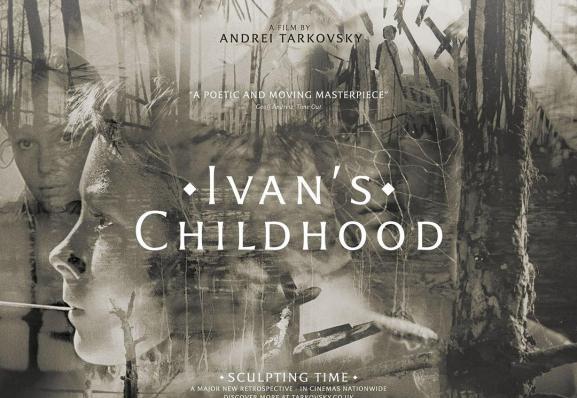

《伊萬的童年》由蘇聯導演安德烈·塔可夫斯基于1962年執導。作為導演的長片處女作,《伊凡的童年》獲得了威尼斯國際電影節的聖馬可金獅獎。

影片主要講述了這樣一個故事:在父母被德國納粹殺害後,少年伊萬加入了蘇聯紅軍,成為一名小偵察兵,為父母報仇。紅軍上尉認為戰争不是孩子的事,為了安排他去後方上學,伊凡勸他履行職責。最後,伊凡在一次秘密行動中失敗了,直到戰争勝利後,伊凡才被發現被絞死。

塔可夫斯基和費裡尼(意大利),伯格曼(瑞典)被評為世界上最有才華的三位藝術總監。伯格曼對塔可夫斯基享有很高的聲譽:"一見鐘情是一個奇迹。突然,我發現自己在一個房間的門上,過去沒有人給我這個房間的鑰匙,我一直渴望進去,但他可以進去,容易移動,容易移動。"

塔可夫斯基一生中隻有七部電影,但每部都是世界電影史上的經典電影,作者将在其中從伊凡的悲劇、詩歌電影和電影時空來分析電影。

< h1級"pgc-h-right-arrow">伊萬:戰時悲劇的縮影</h1>

《伊凡的童年》改編自博戈莫洛夫的小說《伊凡》,原著小說的叙事風格繁瑣而雜亂無章,節奏表面波浪的創造,真實如實的戰争氛圍視角,集中了伊凡傷心短命的一生。

伊凡出生在戰争的背景下,就像一個黑洞,在童年時應該有父母的愛和孩子氣,純潔的天性,卻被剝奪了戰争。相反,正是異化和扭曲崇拜戰争,并在身體中聚集擴張。

在影片的最後,當蘇維埃戰争勝利,整個民族陶醉于建設社會主義時,伊凡與國家之間出現了不可調和的隔閡,沒有什麼能挽回伊凡個人的逝去。馬克思曾經說過,曆史常常在黑暗的一面前進。疼痛、汗水和鮮血往往是人們最不想算作社會成本的東西。

《伊凡的童年》以一種溫柔、不加掩飾但有力的方式提醒人們曆史進步的悲慘事實。沒有悲觀的因素,沒有廉價的樂觀主義,隻有戰鬥的意願和對代價的清醒認識。當伊萬的童年赢得金獅獎時,它在評論家的圈子裡引起了争議,薩特說:"一個孩子被父母摧毀是資産階級的喜劇;

< h1級"pgc-h-right-arrow">詩意電影:抒情之後的圖像共鳴</h1>

在傳統的戲劇文學中,人物總是邏輯和線性地遵循情節。根據塔可夫斯基的說法,電影不僅是一種體裁,詩歌是一種對世界的感覺,一種看待現實的特殊方式。

詩歌電影這類負面情節,強調隐喻和聯想的使用,達到靈巧的抒情目的。在伊萬的《童年》中,塔可夫斯基使用具體、準确的意象來完成抽象的表達,當他試圖通過詩意地拍攝夢境來抒情時。

例如,在第三個夢中,随着一陣雷聲,螢幕完成了從正到負的蒙太奇切換。在負面的藝術效果中,黑白關系被替換,太陽像冰雪一樣在白色的森林裡閃耀着黑色。在這個超現實的場景中,伊萬在車裡為女孩摘蘋果,女孩的臉在負面背景前出現了三次,但表情卻被喜怒交替,觀衆們思考了一下悲傷的心情是什麼意思:導演在伊萬的夢中,注入了即将到來的真實悲劇的預示。

是以,通過連貫的詩意叙事,觀衆不必再過分依賴預設的情節,而是通過導演提供的圖像來了解電影的意義,弦的聲音,而導演在同一水準上了解電影的核心和電影的精神。

大多數導演的叙事模式就像幾何理論的線性邏輯,很少有導演能夠用詩意的叙事手法建構感性與理性的結合。塔科夫斯基看到了日常生活的詩意,突破了線性邏輯思維的障礙,再現了生活的微妙與深度、複雜性與真實。

< h1級"pgc-h-right-arrow">電影時空:虛拟現實</h1>

塔可夫斯基:"電影給了人類攔截時間的工具。《伊凡的童年》作為塔可夫斯基的長篇處女作,用了電影刻時間的方式,就像一個獨特的視覺、眼睛、心靈。

《伊凡的童年》是由現實生活中的戰争環境和現實生活中的時空夢境組成,兩個時間空虛的現實,比如兩個平行的時間流,真實是環形交織在一起的。作者将從攝影技術和視覺光譜等方面分析這部電影的虛拟空間。

攝影技術

1.用眼睛說話:在非現實的時間和空間中,通過整體明亮的夢境氛圍,營造出詩意的視覺效果,進而突出本不該理想的夢境。

在現實中,利用明暗對比強烈和大面積陰影來實作低調的暗淡視覺效果,同時不穩定的光源增強了不穩定性和張力,突出了現實中時空的非凡屬性。

例1,影片開始于森林裡晴朗的陽光下,伊萬在森林裡漫步,白色的蝴蝶叢低飛,伊萬站在那裡,看着雲朵被掀起。場景設計,以太陽為主光源,畫面整體明亮,太陽的強光從葉隙中穿過形成一道美麗的光柱,讓人有一種美麗的享受。同時,小光比的選擇和背光拍攝讓伊萬的形象被光線包圍,孩子活潑的時候又不失細膩柔和、流暢、清晰的色彩。

示例2,在第二部戲之後,當錄影機以低檔拍攝時,Ivan醒來時尖叫聲,除了照亮Ivan臉部輪廓的側面和頂部光線外,很難辨識黑暗房間中的其他細節。伊萬在下樓時展示了一個新的空間,錄影機搖晃鏡頭并跟随,通過角色和錄影機的雙向運動呈現出三維的複雜曲線運動。伊萬臉部的光影随着場景日程而變化了好幾次,唯一不變的是,人臉的光照比總是很大,半邊的臉總是被黑暗覆寫。

殘酷戰争現實中朦胧而黑暗的光芒,與前一部劇真實夢境的柔和基調截然不同,後者一方面定義了影片的視覺習慣,另一方面也做了一個清晰的注腳,表明伊凡正處于巨大的衰落狀态。

2.長鏡頭:法國著名電影理論家安德烈·巴贊(Andre Bazan)在《攝影圖像的本體論》一書中說:膠片再現事物原始外觀的本質是電影美學的基礎。與蒙太奇不同,長鏡頭試圖通過單個長鏡頭恢複空間完整性,揭示時間滴水,并揭示事物的許多含義。

在《伊凡的童年》中,塔可夫斯基充分利用長鏡頭,通過空間的逐漸變化,精細地雕刻出時間脈絡的流動。

在電影的第一個鏡頭中,伊萬站在樹後,左右看鏡頭,前景被蜘蛛網覆寫,當抒情的尖叫聲響起時,伊萬向左畫,鏡頭沿着松樹的樹幹垂直上升。通常,鏡頭在那裡結束,但在"向上"的過程中,伊萬從左邊重新進入并出現在草坪的視野中。

此時,場景從特寫變為視覺,拍攝角度從俯視到俯視,借助角色的運動和鏡頭的運動,角色特征、環境資訊、視點的變化這三層意義都非常概括,以适應長鏡頭。塔可夫斯基對時間的雕刻在銀幕上凝聚成觀衆可以"觸摸"的具體視覺形狀。如此細緻複雜的鏡頭設計貫穿全片,白桦林、溝壑、水淹的河面和夢幻的海灘,優美的畫面和精細的排程,讓整部作品散發着詩意和悠長的回味。

視覺光譜

《伊萬的童年》還借鑒了開放或封閉的空間環境以及場景元素,以區分虛拟和真實。伊萬的夢幾乎都發生在一個開放的自然環境中:第一個夢是伊萬在炎熱的夏日森林裡奔跑,第二個夢是伊萬和他的母親靠在井裡,回到藍天,第三個夢是伊萬和女孩在大雨中坐在蘋果卡車上......還有賽馬海岸線和孩子們捉迷藏的柔軟沙灘。

與夢境相反,真實的環境是極其封閉的。伊萬醒來時,有一個狹窄的風車,一個可以進入頂部的蓋子,一個狹窄的溝渠,等等。同時,塔可夫斯基還以鐵栅欄、翅膀、十字架等物體為前景,将不開闊的空間分割得更加破碎。

信号彈橫掃天空,閃爍的蠟燭和火焰,黃昏時分燈點躍落在水面上,而隐藏着濃煙從外而來,難以捉摸的光影變化一方面是時間的雕刻,另一方面則凸顯了戰時時空的非凡屬性,沉悶、郁郁、陰郁是戰時的環保風格。這與開闊、開闊的自然景觀和夢境中柔和甯靜的氛圍形成鮮明對比。

在現實中,湖面冰冷,伊凡獨自一人隔水從野屍到敵人,黑白影像默默地播着戰時無聲無息的童年曆史。影片結尾,海岸起起落落,夢中伊萬和女孩一起掀起波瀾,奔向光明、名聲,這最終隻是導演用詩意和夢境鋪就的謊言。