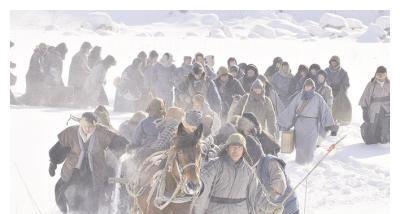

2008年,一部叫做《闖關東》的電視劇登上了熒屏,受到了觀衆一緻的好評,講述的一個樸實的山東家庭來到關東讨生活,并在關東路上遭受種種不同磨難的故事,曆史上,闖關東的現象可以說是由來已久,山海關為界,圈定了關外和中原大地,從清朝順治皇帝年間,就陸陸續續的有人前往關外尋求自己的生路。

這也讓人好奇,按道理來說,東北的土地物資雖然肥沃,但是氣候太過于嚴寒,為什麼山東人闖關東的時候,不去更加溫暖的南方呢?其實我們結合曆史因素,就能夠明白一個大概的原因了。

中國是傳統的農耕文明,是以富饒的土地在人們的眼裡面,顯得格外的重要,不過随着清軍入關,東北這塊土地逐漸變得陌生,清朝在17世紀後期,在東北地方建立堤防壕溝,愛新覺羅家族認為東北是“祖宗肇迹興王之所”,“龍興之地”,是以不準漢人進入。

随着圈地封禁,這裡的囤積的野生資源也逐漸的恢複,依然有不少漢民偷偷地越過柳條邊開墾荒地或者是進山打獵,除了乾隆皇帝采取嚴厲的措施,打擊這些人之外,其餘的清朝皇帝對此到是睜一隻眼閉一隻眼。

到了1840年以後,随着戰争和不平等條約的簽訂,為了增加朝廷的稅收,清王室被迫放開了封禁,允許平民百姓自由出入關外地帶。而1861年到1911年,政府對邊疆的掌控近一步的削弱,以及沙俄不斷的侵蝕黑龍江的邊境,都促使了清朝決策者進一步的改革。

而19世紀,中國黃河下遊屢屢遭災,山東省尤其成為了重災區,或者大旱又或者大澇,是以很多山東人失去了他們的家園,隻能夠背井離鄉,前往他地。對于山東人來說,南方雖然富饒,但是并非一個很好的去處,首先那裡人口過于稠密,農業資源早就已經配置設定完畢。

而很多北方的農民,除了耕地之外,也沒有别的一技之長了,其次南方的方言和北方相比,更加晦澀難懂,語言上交流也不友善。

而前往關東的路,既可以坐船,也能夠走旱路,後期的清政府為了鼓勵開墾荒地,甚至有專門的船接引,是以關東也成為了山東人的最佳選擇地。

是以在19世紀初期,在清朝政府依然有閉關政策的情況下,無數的破産農民顧不上禁令,冒着被處罰的危險,進入了關東。根據資料顯示,在1910年,清朝倒塌的遷徙,關東的人口已經增長到了1800萬,而在民國年間,這個數字進一步擴大,到達了4000萬人,單單是民國38年一年,山東人闖關的數量每年都有48萬人,大約為全部闖關東人口的一半。

可以說闖關東,也成為了世界近代史上最大規模的人口移動之一,是中國曆史上空前的大舉,它也象征着中華民族敢于探索,堅持不懈的精神和追求,還有對土地最樸實無華的熱愛。