自公元前221年,秦始皇建立秦朝開始,封建君權經過近兩千年的逐漸發展,終于在清朝初年達到頂峰。封建君權的逐漸強大與中央集權的加強是密不可分、相輔相成的。清朝初年的統治者采取了一系列措施來加強中央集權,以至于封建君權終至頂峰。

(一)中央政權機構的變遷。

順治十五年(1658年)仿照明制,改内三院為内閣。設大學士滿、漢各2人,協辦大學士滿、漢各1人,學士滿6人、漢4人。内閣的職責一如明朝,例如“票拟”、起草政令、議政等,但由于它的一些重要事務分于後來所設的南書房和軍機處,是以實際權力比明代要小得多,隻是名義上的首腦機關。

康熙十六年(1677年),在内閣之外設南書房,簡選才品兼優的詞臣充任,令其拟進谕旨 ,實際上成為了皇帝的私人秘書班子,使内閣之權分與南書房。

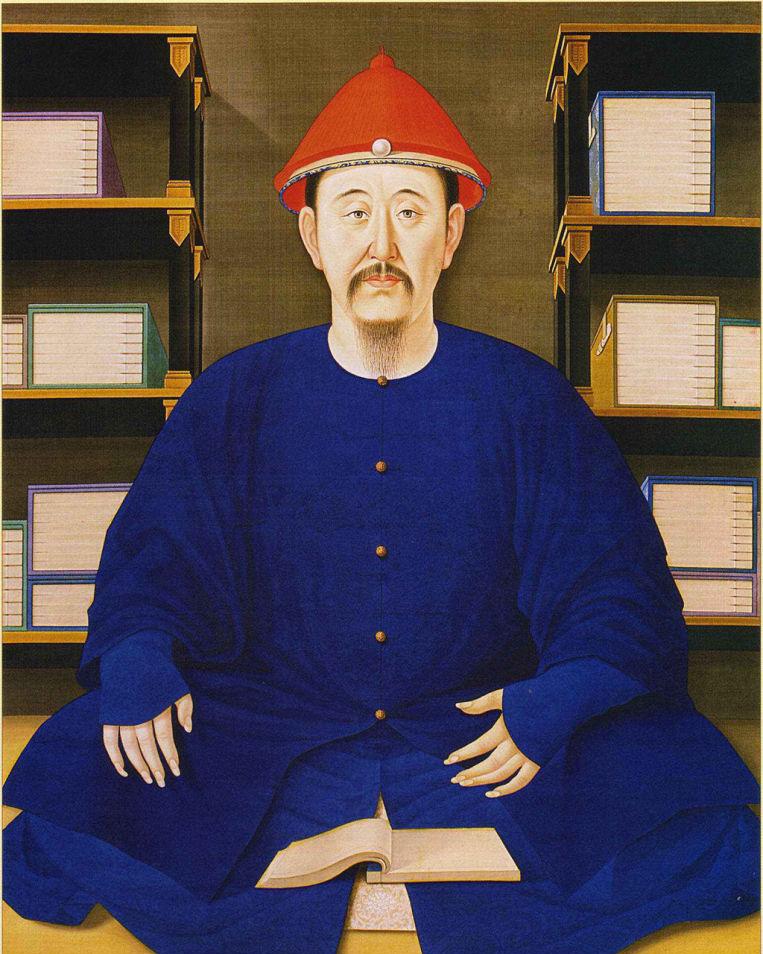

康熙帝設南書房,分内閣之權

真正的最高權力機構,是清初的議政王大臣會議和後來的軍機處。清初,凡軍國重務均由議政王大臣會議讨論決定,“諸王大臣佥議既定,雖至尊無如之何”,權力極大。其成員“皆以滿臣充任”,漢人不得參與。這種政治體制不僅和欲獨攬大權的皇帝相抵觸,而且也不利于清政權進一步争取各族特别是漢族官僚的支援。故為了集權,随着諸王旗主勢力的衰落,議政王大臣會議的權力不斷地受到牽制和削弱,到乾隆五十六年(1791年),終被廢除。

雍正七年(1729年),因用兵西北,設立軍機房為暫時的軍事行政機構。至雍正十年(1732年),軍機處成為處理全國軍政大事的常設核心機構。軍機處承旨辦理機務,取代了議政王大臣會議諸王參預政務的權力。軍機處大臣,随時由皇帝在滿、漢大學士及各部尚書、侍郎中標明,即所謂的“無專官”。其名稱有軍機大臣、軍機大臣上行走等等。凡被選入軍機處的大臣,都是皇帝寵眷的親信,參與軍國大事,但決定權在皇帝。軍機大臣不過是皇帝的機要秘書而已。

雍正帝設軍機處,封建君權達到頂峰

軍機處具有處理政務迅速而機密的特點。軍機處起草的谕旨,通過兩種途徑下達:一是先下内閣,次及部院,然後層層下達,稱為“明發”;二是由軍機處封緘嚴密,繞過内閣、部院、經驿站直達地方督撫,稱為“廷寄”。各地督撫也可将重大問題的奏折,經由軍機處直達皇帝。

廷寄制度的建立,進一步加強了中央和地方的聯系,皇帝的旨意可暢行無阻。軍機處的地位雖顯赫,但其完全聽命于皇帝。是以軍機處的設立,反映了君權的加強,是封建專制中央集權制度不斷發展的産物。

(二)地方政權機構的變遷。

清朝的地方行政機構分為省、道、府、縣四級。此外還有與省平行的邊疆特别行政區,與府平行的直隸州、廳,與縣平行的散州、散廳等。

省是最高一級的行政機構,長官是總督和巡撫。各省均設巡撫,每一省或二三省設一總督,掌握一省或數省的軍政大權。督、撫在明代是臨時差遣,到了清朝則固定下來,成為實官。他們都是皇帝的心腹,一切秉承皇帝的旨意行事。此外每省還有布政使、按察使、提督學政等職,分掌一省的财賦、人事、司法、教育和科學。

督撫轄區圖

省下為道,設道員。明代的道是監察區域,其長官也是臨時差遣,無品級。清代自乾隆後,道員成為地方實官。清代道員一般分為有固定轄區的“守道”和分巡某一區域的“巡道”。

道下為府,設知府。府下為縣,設知縣。縣以下還有保甲制度,以10戶為牌,10牌為甲,10甲為保,分設牌頭、甲長、保正,均由地方富戶、地主充當。通過保甲制,清政府對人民實行嚴密的監視和控制。保甲制對于鞏固清朝封建統治起了重要作用,同時,也反映了封建社會後期,國家機器對人民的控制日趨嚴密。

清朝基層社會實行保甲制度

除了省、道、府、縣以外,清代還在邊疆地區實行特别行政區的管理制度。在東北、蒙古、新疆、西藏、青海等地分别設立盛京、吉林、黑龍江、烏利雅蘇台、伊犁五個将軍轄區和西藏、青海兩個辦事大臣轄區。在西南各省的一些少數民族地區,清初沿襲明代的土司制度。雍正以後,則實行改土歸流政策,陸續将土官改為流官,加強了對西南地區的直接統治。

(三)思想文化領域的禁锢。

清統治者在加強文化思想控制方面,達到了曆史上的一個極點。清統治者一方面通過科舉、大力提倡程朱理學、編纂書籍等對漢族地主知識分子進行籠絡,另一方面則大興文字獄,望文生義,捕風捉影,羅織罪狀,對那些不利于自身統治的思想言行,進行嚴厲的鉗制和殘酷的鎮壓。其次數之多、株連之廣,處罰之酷,超越了以往任何一朝。

乾隆皇帝借修《四庫全書》銷毀了大量書籍

乾隆時文字獄達到無以複加的地步,如胡中藻《堅磨生詩抄》中有“一把心腸論濁清”,徐述夔《一柱樓詩集》中有“明朝期振翮,一舉去清都”等,都被認為有反清複明之心而構成叛逆罪。如果說康熙、雍正年間的文字獄是針對具有反清複明思想的知識分子,勉強有一點治罪的理由,那麼乾隆時的文字獄則完全是望文生義,捕風捉影,借之以顯示皇帝生殺予奪的淫威。

清代的文字獄是封建專制主義中央集權空前強化在思想領域的反映,它所造成的“萬馬齊喑”的社會後果是極為嚴重的。

通過清初統治者加強中央集權的一系列措施,封建君權終于達到了曆史的頂峰。以滿族貴族為主體的滿、漢地主階級的聯合統治得以加強,封建專制主義的國家機器更加完備了。