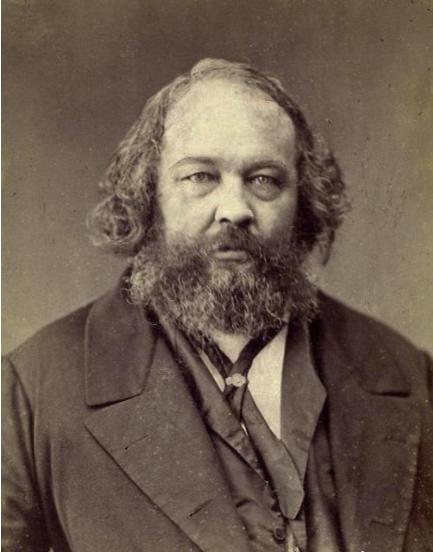

1873年,沙俄政客巴枯甯(下圖)在《國家制度和無政府狀态》一文中,首次提到“黃禍論”,他相信反基督勢力必将從亞洲出現,由于曆史上匈奴、蒙古曾經西征歐洲,于是巴枯甯宣稱中國是“來自東方的巨大危險”。

之後數十年内,一邊是中國積貧積弱,任由西方肆意欺淩,一邊是歐洲大肆宣揚“黃禍論”,号召白種人聯合起來對付黃種人。

從曆史上看,傳統華夏民族從未威脅過歐洲;從近代來看,中國已經積貧積弱,國力陷入了最低谷,對歐洲更沒有威脅........既然如此,為何歐洲為何還會宣傳“黃禍論”?

洋務運動時,“黃禍論”首先出現在沙俄

“黃禍論”首先出現在沙俄,并不讓人奇怪,因為在沙俄看來,“一個強大的鄰居必然不是一個好鄰居”。

當時,沙俄東方戰略有兩個目标:一方面防止清朝威脅到遠東地區,一方面還想繼續侵占清朝領土。在國際方面,英國支援清朝洋務運動,增強一定的國力,以抵禦沙俄南下的戰略,讓沙俄比較焦慮。在這種情況下,沙俄宣傳“黃禍論”,本質上是想取得歐洲輿論的支援,以切斷歐美對清朝的“支援”,由此達到削弱清朝實力、便于其侵略的目的。

“黃禍論”出現之後,起初在歐洲影響并不大,但在美洲、東南亞、澳洲等地卻産生了巨大的影響。在“黃禍”聲中,美國、加拿大、澳洲、東南亞等地,掀起了一波又一波排華浪潮。而随着“黃禍論”愈炒愈烈,華人地位愈來愈低,中國人的形象愈變愈醜陋,以至美國出現侮辱、戕害華人“不需要理由”的可怕論調。(下圖,“頭戴清朝帽子的老虎吞噬白人”的畫像)

甲午戰争後,日本成為“黃禍論”的主角

甲午戰争之後,日本戰勝了清朝,影響了沙俄的利益,也徹底暴露了清朝的虛弱事實,于是這時“黃禍論”的主角變成了日本人。

首先,沙俄想擁有一部分“黃色俄羅斯”——占據東北,但日本的崛起,以及日本占據遼東半島,必然會成為沙俄戰略目标的阻礙。

其次,德國崛起之後,威廉二世一直奉行“建立大德意志,争取陽光下的地盤”,清朝暴露出的虛弱,讓德國也想在中國擁有一塊地盤。而德國想要實作這一目的,需要獲得沙俄等的支援。

是以,德國與沙俄有着共同利益,都想打破英國對中國的壟斷,于是打着“黃禍論”的旗号,以實作遏制日本、瓜分中國的目的。德國外交大臣比貝斯坦對俄國外交官表示,同為黃種人的日本人和中國人如果融合,即如果日本帶領人口龐大的中國進行改革與擴張,那麼蒙古人席卷西方的“黃禍”或将重新上演,“這種利益對全體黃種人來說都是共同的,而與歐洲列強的利益背道而馳。”之後,俄德法三國不惜以武力威脅,強迫日本将遼東半島歸還中國;李鴻章通路德俄時備受歡迎,山縣有朋通路德國時備受冷落,既是德俄打壓日本,也是在分化所謂“黃種人”的内部關系。

值得一提的是,三國幹涉還遼期間,德皇威廉二世下令繪制了一幅油畫,作為國禮贈給了俄國沙皇尼古拉二世,這幅油畫的名字就叫做《黃禍》——歐洲曆史上最為家喻戶曉的“藝術宣傳品”(下圖)。

義和團運動中,中國成為“黃禍論”焦點

甲午戰争之後,沙俄與德國看似幹涉還遼,為中國争取了利益,但實際上都欺騙了中國。德國與沙俄沆瀣一氣,互相配合,德國占據膠東半島,沙俄占據太平洋出海口旅大軍港,列強掀起了一股瓜分中國的浪潮,激起了中國人民的反抗,義和團運動應運而生。

義和團運動席卷北中國,讓列強大感震驚,不光是愚昧迷信的手段,還有強大的群衆号召力,于是中國立即成為“黃禍論”的焦點,當時西方的新時尚是從負面角度解讀和讨論中國。清朝總稅務司、英國人赫德(下圖)指出:“可以斷言,将來人們需要對付黃種人問題,或許就是‘黃禍’問題,就如同太陽明天要升起一樣,必定無疑。”

相反,在義和團運動中,日本緊緊跟在英國後面,比如就出兵鎮壓義和團時,俄羅斯毫不猶豫地出兵,但日本得到英國點頭之後才出兵。鎮壓義和團運動中,日軍有一個師團兵力,成為八國聯軍的主力,傷亡也最為慘重。根據西方史料,八國聯軍中日本軍紀最好,事後撤軍速度最快,展現了一個“負責任的大國”的形象。也就是說,之前“黃禍論”的主角日本,在義和團運動中赢得了喝彩,而中國卻成為“黃禍論”的焦點。

關于義和團運動,如今基本都是負面的評價,但當時中國頻遭西方戲弄欺騙、瓜分侵略,在忍無可忍的情況下爆發,其實也是在探尋救亡之路,隻是路走歪了,走到了邪路上。是以,如今不僅不該嘲諷義和團運動,反而對其應該存有一定的敬意。

日俄戰争中,日本成功規避了“黃禍論”

甲午戰争之後,清朝實施“聯俄拒日”的戰略,但德俄先後欺騙了清政府,于是對德俄為首的列強失望與憤恨之餘,清日關系開始迅速升溫,比如遠在湖北的張之洞,就非常贊同日本使者“今日西洋白人日熾,中(中國)東(日本)日危。中東系同種、同文、同教之國,深願與中國聯絡”的觀點。之後十年,清日關系密切,甚至有人謀劃清日“合邦”。

但到了日俄戰争時,清日這種密切的關系卻成了日本擷取歐洲支援的重要阻礙。戰争之前,日本獲得情報:沙俄将通過鼓動“黃禍論”,來獲得歐洲的支援,即沙俄将日俄戰争包裝成“白種人與黃種人的人種戰争”,以此獲得歐洲的支援,阻止英國對日本的支援。(下圖,俄國宣傳漫畫)

顯然,在當時的歐洲,如果任由“黃禍論”發酵,那麼歐洲英國等對日本的支援,很可能會大幅度減少,進而讓日本輸掉這場戰争。為此,日本極力淡化這場戰争的種族色彩:

首先是公關輿論戰,日本在歐洲撰寫了大量“新聞通稿”,來為日本辯護,即戰争隻是為了遏制沙俄南下擴張,是為了維護遠東和平與發展。甚至,為了獲得新聞巨頭的支援,日本國内全力支援“輿論戰”,不惜重金購買版面,讓歐美媒體集團大賺一筆。

其次是清政府中立,一旦清日結盟聯手拒俄,那麼就坐實了“黃種人聯手對抗沙俄”,會激起西方白種人的反彈,将日俄戰争演變為“黃白”大戰。其實,“聯日拒俄”是當時清廷的呼聲,但在日本的公關下,最終清政府保持中立。當然,在日俄戰争中,日本以種族大義為工具,忽悠了不少中國人抗俄,甲午英雄吳佩孚、馬玉昆等,都為日軍提供過後勤與軍火,甚至很多中國人直接參與攻打俄軍。

日俄戰争中,雖說日軍慘勝,卻意義重大,鼓舞了中國人的民心:黃種人也能打敗白種人,亞洲人也能戰勝歐洲人。于是,原本充滿歧視貶義的“黃種人”之稱呼,卻在這種情況下慢慢的被中國人接受了。

日俄戰争後,日本崛起已成事實,為了維護自身利益,英法與日本結成了一個寬泛的同盟,而将美國與德國排除在外。于是,利益受損的美德俄看來,以日本為首的“黃禍”依然存在,後來受德國邀請,中美德三國考慮建立同盟,而德國與美國都認為“一個發達的中國,不僅不會增加黃禍之患,反而将在遠東大陸上成為一個反對日本擴張勢力的堡壘”。不過,不久之後美國“出賣”了同盟,單獨與日本簽署了協定,雙方各取所需。

可以說,所謂“黃禍論”首先是無中生有的污蔑與歧視,其次是一個擷取利益的工具、宣傳口号,并不是沙俄與德國有什麼為白種人群體利益奮鬥的高尚情操。德國學者海因茨·哥爾維策爾就曾指出:“‘黃禍論’是帝國主義時期的一個口号”。更為重要的是,歐洲宣傳“黃禍論”時,卻毫不在意将“白禍”在中國越演越烈。

二戰後,“黃禍論”已經少有提及了,但随着中國的崛起,這種陳舊腐朽的思想依然還在歐美更換名頭傳播,“中國威脅論”、“中國人口論”等等在一定程度上是“黃禍論”的延續,傅滿洲(上圖,1973年出現)這個形象更是這一思想催生出來的。