在中國古代,因為是封建王朝,是以,統治者十分重視皇位的繼承,常常實行“預備立儲”的制度。但是,這種制度卻有兩種重大缺陷:

一是、預備好儲君後,官員們容易見風使舵,攀附儲君,結黨營私。在太子還沒登上帝位和太子繼承皇位後,這些黨派容易被分割,造成朝綱混亂。

二是、儲君應當選擇誰,這個問題十分重要。若是不制定相對比較公平的,讓衆人信服的立儲君制度,則容易引來大臣的不滿,導緻皇子們紛争不斷和朝政動蕩。

在開國的時候,君主們的傳位通常有兩種方案:

一種、是把皇位傳給和自己一起打天下的兄弟,這種方案,也就是我們常說的“兄終弟及”。

一種、是把皇位傳給自己的兒子,也就是“父死子繼”。

但是,我們都知道,皇帝的妻妾嫔妃衆多,子女自然少不到哪裡去。可是,皇位就那麼一個,每一個子女都是自己的親生骨肉,這時候,該傳位給誰呢?

于是,“立嫡以長不以賢,立子以貴不以長”的嫡長子制度,由此誕生。然而,這種制度,卻有它本身固有的,不可克服的弊端。在中國古代家庭裡,正房妻子生的子女,被叫做嫡出子女,側房妾室生的子女,則叫做庶出子女。像這樣的嫡庶區分,也是中國古代等級制度中的一環。

在皇家中,嫡庶等級之間的皇位競争更是激烈,沖突也十分尖銳。雖然,制定了嫡長子制度,但是,卻不能從根本上解決皇位繼承的問題。

綜上所述,皇位繼承制度的這些缺點,在清朝時期也受到統治者的關注。

清朝的建立者努爾哈赤,在剛開始的時候,是立嫡長子為自己的繼承人。後來,廢掉了嫡長子,改選嫡次子代替嫡長子,不久後嫡次子又被廢黜。于是,規定在努爾哈赤去世以後,則由各個旗主推舉出一人擔當“大汗”。最後,嫡子皇太極被推舉,後來,稱帝。

皇太極死了以後,他的弟弟和兒子開始争奪皇位,最後,皇太極的另一位兒子福臨在孝莊跟多爾衮的扶持下登上了帝位,也就是後來的順治皇帝。這樣的結果,實際上是“兄終弟及”和“父死子繼”的皇位鬥争,最終,父死子繼獲得了初步勝利。

後來,因為順治帝早死,未能立嫡子為儲君,但是,父死子繼的思想,已經在皇家中成為了主導觀念。到了康熙登上帝位繼承大統的時候,也标志着皇家父死子繼的皇位繼承制度,最終被确立下來。

到了康熙年間,三藩之亂帶來了國家的動蕩不安。為了穩定這種局面以鞏固自己的統治,康熙帝立年幼無知的嫡長子為太子。幾十年後,太子長大成人。此時的太子,已經三十多歲了,是以,他并不滿足于“太子”這一位置,想要登上帝位,可是,此時康熙仍然在位且身體康健。

如此一來,康熙與太子之間的沖突日漸加深。同時,太子在私底下不斷的拉幫結派,逐漸形成了自己的勢力,再加上,他從小嬌生慣養,對于王公大臣非常看不起,經常淩辱鞭撻他們。剛開始,康熙對于這種情況,隻是睜一隻眼閉一隻眼。到了後來,康熙實在是忍無可忍,便廢黜了太子。

但是,康熙隻有這麼一個嫡子,于是,一時之間各位庶出皇子紛紛起來争搶儲君之位。迫于皇子們這麼激烈的競争,和大臣們一片怨聲請求立儲君的無奈之下,康熙隻好把原來的太子重新立了起來。可是,太子依舊死性不改拉幫結派。而其他皇子也沒閑着,繼續明裡暗裡的争鬥,誣陷太子。

皇子們的儲位之争,讓康熙帝感到十分煩悶,最終,他嚴懲了太子黨中最活躍的幾個人以殺雞儆猴。随後,康熙再次廢掉太子。在此之後的許多年裡,儲位之争不斷,很多官員因為儲君問題分裂成了多個黨派,這更是造成了嚴重的政治影響。後來,在九子奪嫡中,四皇子成了繼承人。

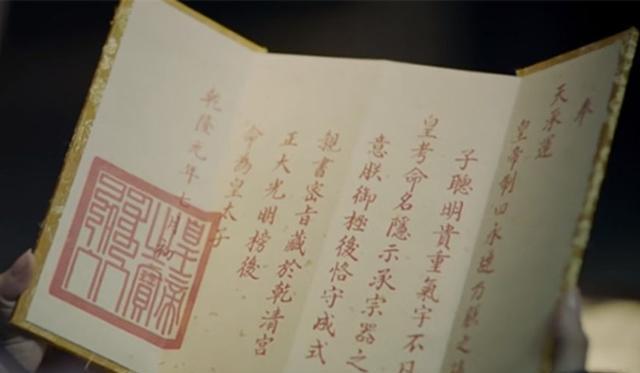

雍正帝上位後,吸取了康熙時期皇子們儲位之争的教訓,決定實行一種新的立儲方式,那就是:秘密立儲制度。這種方式簡單來說,就是皇帝把自己標明的太子人選,寫成兩份相同的密诏:

一份密诏放在一個小匣子裡密封儲存,當着諸位大臣的面,藏在宮中最高處的一塊匾後面,以此向國人傳達出一種“太子已立,天下安定”的訊息。

另外一份密诏則是由皇帝本人來親自保管。

皇帝臨終之前,憑借着這兩份密诏上面所寫下的太子名字來傳位。這樣的做法,即使皇帝遭遇不測,沒能把自己保管的那份密诏拿出來,或者其他人不能找到這份密诏,也有匾後密诏為憑證。此後的乾隆、嘉慶、道光、鹹豐四帝,都是通過這樣的方式選拔出來登上帝位的。

鹹豐帝隻有一個兒子,是以,他沒有選擇,死後隻能由這個兒子繼承皇位。而接下來的同治、光緒二帝都沒有兒子,是以,他們都隻能從家族的旁支中挑選出自己心儀的繼承人。

其實,像這樣秘密立儲君的做法,除了将要立的太子名字保密之外,還要不拘泥于嫡長,從皇子們的綜合評價出發。乾隆最開始秘密立儲君的時候,其實,也受到了嫡長觀念的影響。而這,也許跟他和嫡妻的感情深厚有關,是以,他愛屋及烏,一并喜愛了嫡妻所出。

當嫡子死後,乾隆對于嫡長子制度,進行了深入的思考,在權衡利弊之下,乾隆決定廢除傳統的嫡長子制度,改為依據皇子的品行選擇儲君。為了讓自己的想法順利實行,乾隆還專門書寫了一份上谕以表明自己的态度,他說:立儲君“以長不以賢,以貴不以長”的說法,實在是荒謬無比。

其實,想要實行秘密立儲的方案,有一個重要環節,就是破除原有嫡長子制度的限制。由此來看,雍正帝才是第一個不拘于身份的高低、嫡出庶出和年齡大小等來選擇儲君的皇帝。

當年,雍正帝秘密立下的儲君弘曆(也就是後來的乾隆帝)的身份,在衆多皇子中算不上最尊貴的,也算不上最年長的,可是,雍正帝還是立了弘曆為儲君,這其中,雍正就是因為看中了弘曆的品行和才幹。而此後的皇帝們都是如此,在諸位皇子之中,綜合他們的才能、品德等方面,進行考慮和選擇。

參考資料:

【《大清建儲的暗箱背後:秘密建儲制始末》、《清聖祖實錄》、《清世宗實錄》】