大同市小站村花圪塔台北魏墓清理簡報

《文物》 1983年08期 大同市博物館 馬玉基

1981年9月17日,大同駐軍某部工程兵為進行演習深掘溝塹,發現北魏墓一座。大同市博物館派員前往清理,至9月23日清理完畢。現簡報如下。

一、墓葬位置與葛室結構

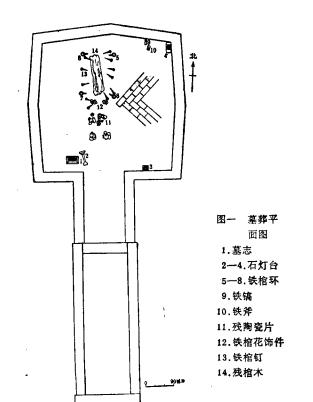

這座北魏墓位于大同市西五公裡處的小站村花坊塔台,南臨同雲公路,西半公裡許即武周山露。墓葬由墓道、甬道和前後墓室組成,全長12.2、最寬處4.62米(圖一),用青灰色素面磚築成。墓磚長、寬、高分别為35x17x6.5、36 X 17 x 6.8,37 x 17 x 6厘米。墓向為南偏東5度。

墓道在發掘前已被破壞。甬道門有封門磚,以丁磚壘砌,高2.1、寬1.99、厚0.35米。甬道長5.1、寬1.46、高1.97米。甬道東西壁均先砌兩層順磚,其上以兩丁一順為一層,砌三層後逐漸起券,頂為拱形。甬道地面由南向北下傾約2度(圖二)。

墓葬前室亦有門和封門磚,高1.3、寬1.4、厚0.35米,磚為一丁一順,以黃褐色素土砌築。前室長2.3,寬1.38、高1.97米。東西兩壁砌法與甬道相同,頂亦為拱形。前、後室之間的門洞頂部為兩券一伏,即在兩層立磚中夾一伏。後室頂部全被破壞,四壁也破壞較甚,隻東北角殘存較高(圖三).四壁皆先砌兩層順磚,再以兩丁一順為一層,連砌六層,然後丁磚錯縫平砌到頂,亦用黃褐色素土砌築。後室四壁中部向外凸,東壁長4.4米,中部外凸10厘米,南壁長4.47米,中部為甬道口,西壁長4.3米,中部外凸11厘米;北壁長4.63米,中部外凸19厘米。

墓室和甬道均有兩層鋪地磚,第一層為順磚砌,第二層為人字形砌法。

二、出土遺物

此墓在清理前曾遭嚴重破壞。另外在後室北牆下發現大量亂磚和淤泥,據分析北牆的中部曾有早期盜洞。墓中器物大都被盜或破壞,僅出土鎏金波斯銀盤、高足銀杯、銀耳杯、鐵棺環、鐵棺釘、鐵花棺飾件、石燈台、墓志、青瓷片、陶片及鐵斧、鐵鎬等遺物,現分述如下。

銀器

鎏金波斯銀盤一件。盤高4.1、口徑18厘米,圈足直徑4.5、高1.4厘米。盤内沿有旋紋三道。盤中央有敲花凸面人像,深目高鼻,卷發長髯,頭戴冠,耳、項都飾璎珞,着緊身衣褲,配飄帶,手握長柄武器。周圍植物叢中有三頭野豬。畫面似為一幅狩獵圖。銀盤制作精細,圖畫形象逼真(圖版壹圖四、五)。

耳杯一件。形如元寶,兩端上翹,近似漢式耳杯。杯長12.9、寬7.2、兩端高4.3、中部高3.6厘米。杯底有橢圓形圈足,長4.3、寬3.9、高0.4厘米,足邊有聯珠紋。左右兩耳低于口沿0.4厘米,長5.8、寬1.1厘米,耳邊有雙排聯珠紋。此杯是在漢耳杯基礎上的創新之作,造型雅緻,儲存完整(圖版壹:2)

高足杯一件。已殘。腹徑約12.7、足底徑6厘米。杯壁極薄,僅0.01厘米(圖六)。

鐵器

棺環四件。由直徑12厘米的鐵條彎成。環直徑10.3厘米,接口處平整無痕。出土于後室中部(圖七)

棺釘十一件。釘帽為圓錐體,釘身呈四棱體,由上向下漸細,最大徑0.8厘米,長16-21厘米不等。也出土于後室中部(圖九)。

棺飾件四件。花形,直徑6.5、厚0.1厘米。出土于原棺位置前(圖八)。

在墓室北壁中部偏東處的淤泥中,出土鐵鎬、鐵斧各一件,大約是早期盜掘者遺留的工具。

石器

燈台三件。分别出土于後室東南、西南和東北部。黃白色砂岩制成,大小基本相同。高52厘米,上部油碗口外徑16.5,内徑12.5、高9.5厘米,燈台腰高30.5厘米,四方形底座邊長17厘米,底座與其上的二層台共高12厘米(圖一O)。

墓志一件。出土于後室西南處。石灰岩質,黑青色。高42、寬33、厚8.3厘米,底座長42,寬25.5、高15厘米。銘文為魏碑體,分十二行,每行十二字,計一百四十一字,每字2.8厘米見方,字與字之間陰刻細線格(圖一一、一二).

此外,在原棺位置的前方,還清理出大量陶、瓷片,因破碎嚴重,已無法辨認器形。

三、小結

據墓志,墓主名封和突。此人未見載于《魏書》。從銘文推算,他生于太武帝時,經文成、獻文、孝文、宜武帝諸代。北魏遷都洛陽時,他亦随往。銘文未記述他對北魏王朝的功績,隻介紹了他的官爵。封和突墓是北魏遷都洛陽後的小型墓葬,形制較為簡單,室内四壁不加粉飾彩繪,這大約與他死于景明二年(501年),,又在正始元年(504年)進行二次葬有關。在墓志銘中有“蔔兆武周界"的記載。北魏代郡有平城、太平、武周、永固四縣,各縣縣界不清,今封氏墓志銘中的記載,為考證北魏代郡武周縣所在提供了實證。基中出土的煥金銀盤,為古波斯薩珊朝早期的工藝品,這是我國第一次出土的波斯銀盤。過去大同還曾出土具有濃厚西亞風格的銀碗和盜金高足銅杯。這些器物都是北魏時期中西方文化交流的實物資料。

(發掘參加者:張勝利)