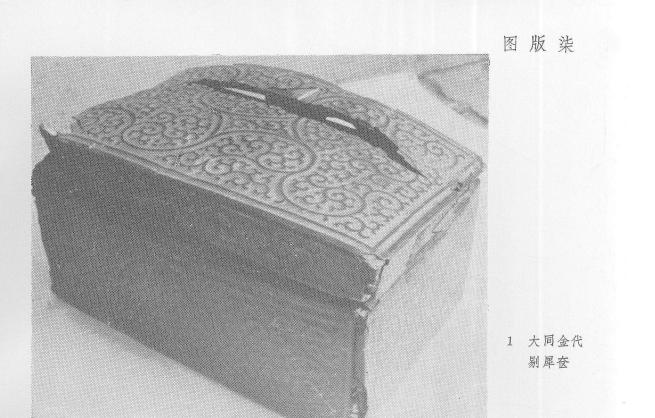

介紹大同金代剔犀奁兼談宋金剔犀工藝

《文物》 1985年12期

中央工藝美術學院 陳增弼

大同市博物館 張利華

一

五十年代初,山西省大同市一座金代墓葬中出土一件剔犀奁。

此奁出土時已散架,但部件齊全,出土後長期存放在大同市博物館庫房。直到1984年4月,我們看到它的極大的工藝價值,不勝驚喜,當即着手複原研究。經拼合修整,已基本恢複原形。奁長24、寬16、高12.2厘米。楠木胎,壁厚0.4-0.5厘米,用燕尾桦鬥拼,在桦間植錐形竹釘加強。木胎表裡皆飽切平整,先裱糊一層麻布,再飾漆。内用褐紅色漆,即《格古要論》所說膠棗兒色。外為剔犀,通體凸起香草紋,婉轉纏繞,布滿全奩。

奁蓋與奁體有子口相扣,内卡托盤一個。托盤四周及底皆為褐紅色漆,正面亦飾香草紋剔犀。托盤長20.6、寬13.7、深3.7厘米。

此奁剔犀做法是,面及底皆用黑漆,中間朱漆二層,夾黑漆一層,漆皮厚約0.12厘米。朱黑相間,當即為《採飾錄》上所說的“烏間朱線”。從加工技法來看,刀法渾熟,花紋委婉生動,朱黑交映,精美異常(圖版柒:1、2;圖一)

奁内原存放婦女梳妝用品一套,包括:

木梳一把。長11.7、寬5.2、厚0.8厘米。梳上附有絲織物殘片。

漆碗一個。口徑11、口沿厚0.2、高3.5、圈足徑4.7、足高0.8、足沿厚0.25厘米。木胎。褐漆地上繪團花三組。一組為梅花,朱紅枝極,白色梅花三朵,花蕾十三個;一組為三隻黃色蝴蝶;一組為一叢綠色翠竹。筆法熟練,裝飾意味濃厚(圖二)。

小葫蘆一個。天然産物,色黃潤。上開小口,未加雕飾。高6,最大徑7厘米。

骨質胭脂盒一個。已殘。有子口。邊沿厚0.4、子口厚0.15,底厚0.3厘米。

朱漆木勺一把。殘長7.5、寬3.5厘米。

朱漆木質粉盒兩個。都已殘破。一為圓形,直徑7.3、厚0.4厘米。一為橢圓形,長徑7.1、短徑6.6、厚0.4厘米。另有長5、厚0.4厘米的木片。

奁内有明顯的銅鏽一處,直徑約7厘米。表明原來還曾有銅鏡一面。

副犀屬于雕漆工藝的一個分支,俗稱“棗兒犀",北京、山西又稱"雲離"0這種漆器工藝,古顎中屢見論述。

宋《因話錄》:“糅器謂之西皮,世人誤以為犀角之犀,非也。乃西方馬鞘,自黑而丹,自丹而黃,時複改易,五色相疊。馬鎮磨擦有凹處,粲然成文,遂以糅漆仿為之。”

這裡說的是“犀皮”工藝的産生。犀皮與剔犀是兩種不同的漆飾技法,但是文中所謂“凹處粲然成文,遂以糅漆仿為之,似乎也可以看到類似剔犀工藝的漆層相間的藝術效果了。

明《格古要論》卷八《古漆器論》中說:“古别犀慕皿,以滑地紫犀為貴,底如仰瓦,光澤而堅薄,其色如膠棗兒,俗謂之棗兒犀。亦有别深峻者,次之。

“福州舊做者,色黃滑地圓花兒者,謂之福犀。堅且薄;亦難得。

“元朝嘉興府西塘、楊彙,新作者,雖重數多,剔得深峻者,其膏子少有堅者。但黃地子者最易浮脫。"

《格古要論》的作者曹昭是站在鑒賞者的角度來評判各地剔犀作品的優劣,反映出剔犀在當時有很大的發展,受到收藏鑒賞家的重視。相似的内容,王世祯的《香祖筆記》也有記載。

明代黃成《程飾錄》剔犀條雲:“剔犀有朱面,有黑面,有透明紫面。或烏間朱線,或紅間黑帶,或離鮮等複,或三色更疊。其文皆疏刻劍環、縧環、重圈、回文、雲鈎之類。純朱者不好。

明人楊明對此條注曰*“此制原于錐毗,而極巧緻,精複色多,且厚用款刻,故名。三色更疊,言朱、黃、黑錯重也。用綠者非古制。剔法有仰瓦,有峻深。*

黃成、楊明都是一代漆飾名師,有着豐富的實踐經驗。他們的論述,對剔犀的工藝特點、加工方法、奮用紋樺以及優劣的鑒定,都提出了明确的極威性的!泰法。

用現代的話說,剔犀毋懸用兩種或數種色漆,逐層相間z祺累至騒需的厚度,然後用刀剔刻俄丟紋、香草、回摩;等回轉流動崗圖案,再加以打廉,使刀口圖瀕隐頓,不露刻痕,手是在刻口斷.面處,呈現厚薄相間、富有規律的色J8,“粲然成文”,取得比純色離漆更富于變化的裝飾藝術效果。

剔犀在宋、金時期已經發展到成熟階段。屬于宋、金時期的剔犀實物,解放後見于報道的曾有四件:L975年江蘇金壇南宋周璃墓出土剔犀扇柄1977年江蘇武進南宋墓出土剔犀鏡盒;同年江蘇沙洲北宋墓出土剔犀碗;1982.年四川彭山南宋虞公著墓出土剔犀圓盒蓋。。而現在我們介紹的這一件剔犀奁,器物體量較大,工藝水準也比上述四件宋代剔犀器物精美。由于這一件剔犀奁的發現,我們對宋、金剔犀工藝的認識更加具體、豐富了。

宋、金時期剔犀作品從施藝器類來看,有奁、盒、碗、扇柄等。這一方面可以看到剔犀使用的範圍還是比較廣泛的,另一方面也可以看到由于這種工藝費時費工,是以在小件器物上更為适用。

從胎骨看,大同剔犀奁、武進剔犀盒、彭山剔犀盒蓋都是在木胎上施以漆層;而金壇剔犀扇柄卻是夾紡胎做法,也就是在織物胎上施漆,沙洲剔犀碗則以木和銀箔為胎。謝塹《金玉瑣碎》上有這樣的記載:“宋人有雕漆盤盒等物,刀入三層,書畫極工,竟有黃金為胎者,蓋大内物也。民間有銀胎、灰胎,亦無不精妙。”沙洲的剔犀碗就是這一時期的高貴器皿,是難得的出土文物。

從敷加漆層和施雕的技術來看,漆層五層、十層不等,都薄而均勻;每層作漆都須五、六道,才能達到所要求的漆膜厚度。紋樣或香草,或雲紋,或雲鈎紋。下刀不論輕淺還是深峻,皆具見功力,花紋走勢委婉生動,刀口搓磨光潔圓潤。

為了便于比較研究,我們将出土的五件宋、金剔犀漆器清單如下。