介绍大同金代剔犀奁兼谈宋金剔犀工艺

《文物》 1985年12期

中央工艺美术学院 陈增弼

大同市博物馆 张利华

一

五十年代初,山西省大同市一座金代墓葬中出土一件剔犀奁。

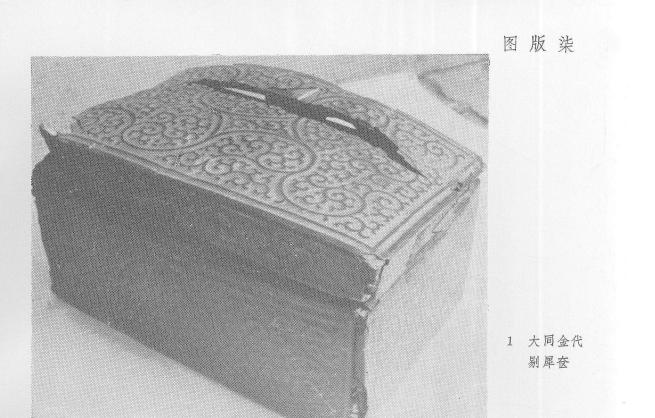

此奁出土时已散架,但部件齐全,出土后长期存放在大同市博物馆库房。直到1984年4月,我们看到它的极大的工艺价值,不胜惊喜,当即着手复原研究。经拼合修整,已基本恢复原形。奁长24、宽16、高12.2厘米。楠木胎,壁厚0.4-0.5厘米,用燕尾桦斗拼,在桦间植锥形竹钉加固。木胎表里皆飽切平整,先裱糊一层麻布,再饰漆。内用褐红色漆,即《格古要论》所说胶枣儿色。外为剔犀,通体凸起香草纹,婉转缠绕,布满全奩。

奁盖与奁体有子口相扣,内卡托盘一个。托盘四周及底皆为褐红色漆,正面亦饰香草纹剔犀。托盘长20.6、宽13.7、深3.7厘米。

此奁剔犀做法是,面及底皆用黑漆,中间朱漆二层,夹黑漆一层,漆皮厚约0.12厘米。朱黑相间,当即为《採饰录》上所说的“乌间朱线”。从加工技法来看,刀法浑熟,花纹委婉生动,朱黑交映,精美异常(图版柒:1、2;图一)

奁内原存放妇女梳妆用品一套,包括:

木梳一把。长11.7、宽5.2、厚0.8厘米。梳上附有丝织物残片。

漆碗一个。口径11、口沿厚0.2、高3.5、圈足径4.7、足高0.8、足沿厚0.25厘米。木胎。褐漆地上绘团花三组。一组为梅花,朱红枝極,白色梅花三朵,花蕾十三个;一组为三只黄色蝴蝶;一组为一丛绿色翠竹。笔法熟练,装饰意味浓厚(图二)。

小葫芦一个。天然产物,色黄润。上开小口,未加雕饰。高6,最大径7厘米。

骨质胭脂盒一个。已残。有子口。边沿厚0.4、子口厚0.15,底厚0.3厘米。

朱漆木勺一把。残长7.5、宽3.5厘米。

朱漆木质粉盒两个。都已残破。一为圆形,直径7.3、厚0.4厘米。一为椭圆形,长径7.1、短径6.6、厚0.4厘米。另有长5、厚0.4厘米的木片。

奁内有明显的铜锈一处,直径约7厘米。表明原来还曾有铜镜一面。

副犀属于雕漆工艺的一个分支,俗称“枣儿犀",北京、山西又称"云離"0这种漆器工艺,古顎中屡见论述。

宋《因话录》:“糅器谓之西皮,世人误以为犀角之犀,非也。乃西方马鞘,自黑而丹,自丹而黄,时复改易,五色相疊。马镇磨擦有凹处,粲然成文,遂以糅漆仿为之。”

这里说的是“犀皮”工艺的产生。犀皮与剔犀是两种不同的漆饰技法,但是文中所谓“凹处粲然成文,遂以糅漆仿为之,似乎也可以看到类似剔犀工艺的漆层相间的艺术效果了。

明《格古要论》卷八《古漆器论》中说:“古别犀慕皿,以滑地紫犀为贵,底如仰瓦,光泽而坚薄,其色如胶枣儿,俗谓之枣儿犀。亦有别深峻者,次之。

“福州旧做者,色黄滑地圆花儿者,谓之福犀。坚且薄;亦难得。

“元朝嘉兴府西塘、杨汇,新作者,虽重数多,剔得深峻者,其膏子少有坚者。但黄地子者最易浮脱。"

《格古要论》的作者曹昭是站在鉴赏者的角度来评判各地剔犀作品的优劣,反映出剔犀在当时有很大的发展,受到收藏鉴赏家的重视。相似的内容,王世祯的《香祖笔记》也有记载。

明代黄成《程饰录》剔犀条云:“剔犀有朱面,有黑面,有透明紫面。或乌间朱线,或红间黑带,或離鮮等复,或三色更叠。其文皆疏刻剑环、绦环、重圈、回文、云钩之类。纯朱者不好。

明人杨明对此条注曰*“此制原于锥毗,而极巧致,精复色多,且厚用款刻,故名。三色更叠,言朱、黄、黑错重也。用绿者非古制。剔法有仰瓦,有峻深。*

黄成、杨明都是一代漆饰名师,有着丰富的实践经验。他们的论述,对剔犀的工艺特点、加工方法、奮用纹樺以及优劣的鉴定,都提出了明确的极威性的!泰法。

用现代的话说,剔犀毋悬用两种或数种色漆,逐层相间z祺累至騒需的厚度,然后用刀剔刻俄丟纹、香草、回摩;等回转流动崗图案,再加以打廉,使刀口圖瀕隐顿,不露刻痕,手是在刻口斷.面处,呈现厚薄相间、富有规律的色J8,“粲然成文”,取得比纯色離漆更富于变化的装饰艺术效果。

剔犀在宋、金时期已经发展到成熟阶段。属于宋、金时期的剔犀实物,解放后见于报道的曾有四件:L975年江苏金坛南宋周璃墓出土剔犀扇柄1977年江苏武进南宋墓出土剔犀镜盒;同年江苏沙洲北宋墓出土剔犀碗;1982.年四川彭山南宋虞公著墓出土剔犀圆盒盖。。而现在我们介绍的这一件剔犀奁,器物体量较大,工艺水平也比上述四件宋代剔犀器物精美。由于这一件剔犀奁的发现,我们对宋、金剔犀工艺的认识更加具体、丰富了。

宋、金时期剔犀作品从施艺器类来看,有奁、盒、碗、扇柄等。这一方面可以看到剔犀使用的范围还是比较广泛的,另一方面也可以看到由于这种工艺费时费工,因此在小件器物上更为适用。

从胎骨看,大同剔犀奁、武进剔犀盒、彭山剔犀盒盖都是在木胎上施以漆层;而金坛剔犀扇柄却是夹纺胎做法,也就是在织物胎上施漆,沙洲剔犀碗则以木和银箔为胎。谢堑《金玉琐碎》上有这样的记载:“宋人有雕漆盘盒等物,刀入三层,书画极工,竟有黄金为胎者,盖大内物也。民间有银胎、灰胎,亦无不精妙。”沙洲的剔犀碗就是这一时期的高贵器皿,是难得的出土文物。

从敷加漆层和施雕的技术来看,漆层五层、十层不等,都薄而均匀;每层作漆都须五、六道,才能达到所要求的漆膜厚度。纹样或香草,或云纹,或云钩纹。下刀不论轻浅还是深峻,皆具见功力,花纹走势委婉生动,刀口搓磨光洁圆润。

为了便于比较研究,我们将出土的五件宋、金剔犀漆器列表如下。