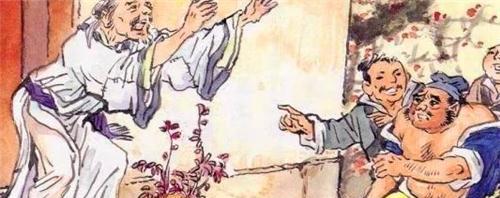

大家或許沒有看過清代小說家吳敬梓寫下的《儒林外史》,但是對于書中的人物範進,一定是耳熟能詳,“範進中舉”的故事還上了中學課本。作者用誇張的手法,描述了50多歲的考生範進,因為中了舉人喜極而瘋,以及胡屠戶等周邊鄉鄰對範進态度的鮮明變化。

衆人的嬉笑怒罵,可謂諷刺至極,而範進的一系列操作也淪為了後人的笑柄,但是如果你把他的官放到現在,你可能比他更激動

我們先來分析分析範進為什麼會喜極而瘋,古代的科舉考試中,最低等級還是童生,隻有通過當地縣郡州府的初次“縣試”或者“府試”,獲得政府承認,才能夠叫做秀才,别看這隻是第一道關卡,卻不知道攔住了多少人,一個縣兩三百名童生當中,隻能夠錄取10多名秀才,錄取率不足10%。是以範進五十多歲才考中秀才,而魯迅筆下的孔乙己,還是一個老童生。

成為秀才後,即可參加更高一級别,各省三年舉辦一次的鄉試,在一大批優秀的秀才中,優中選優選出舉人,明朝嘉靖年間,舉人錄取率平均也才5%左右,而範進卻實作了兩級跳,成為了朝廷承認的一名舉人。等成為舉人,讀書人就可以說是真正的鯉魚躍龍門了,明清期間給予了舉人大量的特權,政府會發放補貼,鼓勵其繼續讀書,即便是沒有繼續參加或者通過考試,舉人通過補缺,也能擔任縣令左右的官職,同樣,他和縣令的地位也是平等的,無需對對方參拜,《九品芝麻官》中的方唐鏡,正是一名舉人。

舉人更大的好處在于他手下有着免除徭役的名額,是以會得到大戶人家争先恐後的依附,希望以此獲得特權,這也就不難了解胡屠戶為何拼命巴結,而範進卻喜極而瘋了、

老來出名的範進,是否止步于舉人了呢?答案并沒有,他在高中舉人之後,沒有了生活的壓力,厚積薄發的範進繼續高中,前往了京城參加了會士,考中了進士這一個職務,被授予了山東學道的職務。這個官職是幹什麼的呢?

學道又稱之為學政,全稱為“提督學政”,在清朝雍正年間,清朝廷每一個省份,都會安排一名學道,由朝廷在進士出身的人當中指派,負責全省學校的政令和歲、科兩試。按期巡曆所屬各府、廳、州,察師儒優劣,生員勤惰。

是以範進放到現在,類似于一個省教育廳的廳長,學道的好處,還要更大,山東是孔子之鄉,本來就是科考大省,而過去的科舉制也講究門閥流派,從山東出去做官的考生,某種意義上,都能夠算作範進門下,是以範進的人脈,也成為了一股極大的力量。

是以雖然範進可笑歸可笑,他也是具有真正才學的,數十年寒窗才換下來最後的功成名就,喜極而瘋也算是一時間情緒的宣洩了。