我們知道,二戰初期,日本軍隊所向披靡,攻無不克,幾乎橫掃大半個亞洲。直到太平洋戰争爆發,中途島和瓜島兩場海戰的失敗,才遏制住日軍的嚣張氣焰。其後,日本緬甸方面軍,向印度發動了英帕爾戰役,又以慘敗收場。這才徹底使二戰亞洲戰場的局勢得以扭轉。

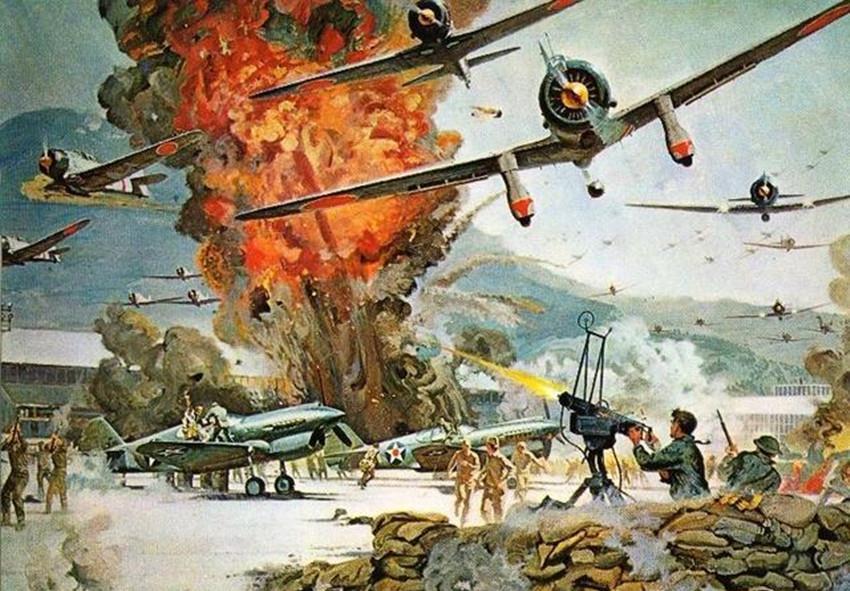

(網絡配圖)

那麼,日本為什麼會在進攻印度的時候,以慘敗收場,不敢再打了呢?

當然了,這也不能說印度有多厲害,因為當時印度是英國殖民地。是以,可以說,日軍主要是被英國軍隊給打敗的。

其實,戰役前期,英軍一直處于被動挨打的地位,英帕爾也一直為日軍所包圍。本來日軍包圍了英軍,為何最後卻反而失敗了呢?

牟田口廉,時任日軍緬甸方面軍15軍司令官,英帕爾戰役的日方指揮者。當年“七七事變”時炮擊宛平的指令,就是他下達的,是個雙手沾滿中國人民鮮血的劊子手。

面對在緬甸境内一觸即潰的英國軍隊,牟田口廉口吐狂言,隻需攜帶20天的戰備物資,從緬甸若開山脈包抄英軍,在雨季前,就能把英國佬趕出英帕爾。

牟田口廉的作戰計劃,就像他的性格一樣。表面看上去氣吞山河,但是細節上,卻暴露出輕率自大的軍事素養。比如對于若開山脈物質運輸難題,他學習了他的偶像,中國曆史上的成吉思汗,由士兵自帶糧草,利用馱獸運輸物質。當軍糧不足時,再吃掉這些牲畜。牟田口廉為他的靈光一現感到自豪,他等待着勝利的喜訊傳回日本,自己立功受獎。

(牟田口廉)

1944年3月8日,英帕爾戰役正式打響。牟田口廉的部隊進攻非常淩厲,很快對撤往英帕爾的英軍第17軍,進行了合圍重創。

戰鬥進行得非常順利。唯一讓牟田口廉有點沮喪的,就是他的運輸隊物資的牛羊,在戰鬥剛剛打響,就被震耳欲聾的炮火吓得四散亂竄,帶着物資跑進原始森林,消失得無影無蹤。

4月10日,日軍就已經包圍了英帕爾,一度攻擊到離英帕爾僅9公裡的地方。英國人見勢不妙,向美國借了幾十架C47運輸機,開始向英帕爾源源不斷地空投援軍和補給。到五月底,英帕爾的盟軍已達8個師之多,人數上的優勢發揮了作用。日軍的進攻勢頭受到壓制,消耗不斷增加。

很快,牟田口廉想象中的快攻戰,變成了持久戰,僅僅帶了20天口糧的日軍,食物從最初的每頓5兩降到3兩、2兩,甚至0.4兩。士兵們饑腸辘辘,無力戰鬥。傷員也缺醫少藥無法醫治,隻能躺在山洞等死。

在收到第31師團佐藤師團長要求補給糧食的請求後,牟田口廉回複道:“日本人自古以來就是草食民族。你們被那麼茂密的叢林包圍,居然報告缺乏食物?這算怎麼回事!”

(英帕爾戰役)

反觀英軍,卻完全不同。雖然處于包圍圈内,但守着英帕爾這個盟軍後勤基地,不僅不用為彈藥和糧食發愁,還有香煙、甜酒可供享用。

進入五月之後,随着雨季來臨,叢林中瘴氣彌漫,蚊蟲肆虐,仿佛一座蒸氣彌漫的綠色地獄。瘧疾、痢疾、霍亂、傷寒等疾病,在日軍中開始蔓延。由于沒有藥物,那些飽受饑餓和病痛折磨的士兵,開始成千上百地死去。

最終,日軍第31師團長佐藤幸德,在接到牟田口廉繼續進攻的回複後,自行帶領部下撤退,進而引發了更多日軍的潰退。英軍從守勢轉為攻勢,開始了大舉進攻。不僅收複了失地,而且切斷了日軍間的聯系。面對英軍猛烈的攻勢和不斷潰逃的日本軍隊,牟田口廉不得不下令退兵。

就這樣,英帕爾戰役前後曆時四個月,最終以日軍慘敗結束。10萬參戰日軍,死亡人數達到5萬3千多。其中因疾病和饑餓緻死的,就達3萬人左右!而得以存活的4萬多士兵,也非傷即病。

英帕爾戰役,對于在緬甸潰敗的英軍來說,具有深遠意義的勝利。作為日本緬甸方面軍主力的第15軍,經此一戰實力大損,再也無力發動改變格局的戰役。而盟軍自此吹響了東南亞反擊日軍的号角,日軍開始走向末路。

(參考資料:《浴血雨林:英帕爾戰役》)