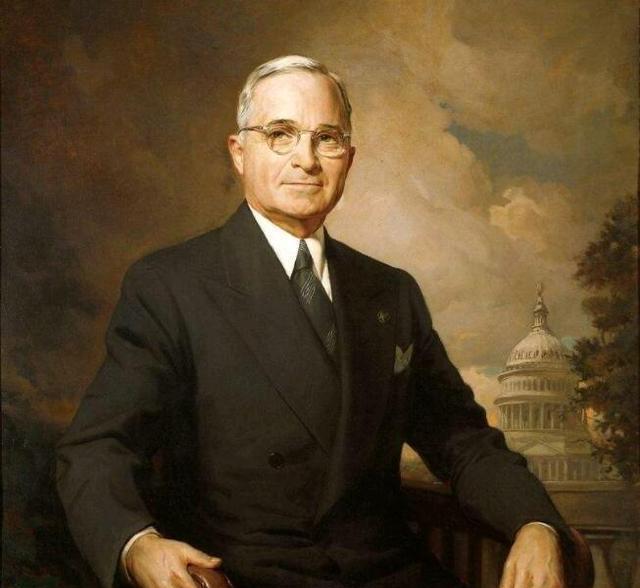

二戰末期的1945年8月15日,美國總統杜魯門在給蘇聯的普通指令第一号中(就投降的細節向日本下達的指令)告知了清算後的要點和内容,其要點為日本投降後各國的配置設定,也就是各國實際占領地區的配置設定。

這其中蘇聯配置設定到了滿洲、北緯38度線以北的北韓半島和南薩哈林島,千島群島不包括在内。對此,斯大林在16日給杜魯門的信中寫道,日軍投降,蘇聯應基于雅爾塔協定密約,獲得千島群島全部島嶼,另外還提出應擷取钏路市和留萌市連線以北的北海道北半部分的新要求,希望美國支援其合理要求。為什麼斯大林會要求占領留萌—钏路以北的地區呢?

蘇聯為何對日本北海道十分垂涎?四大原因不可忽視,看看地圖就會明白,上面提到的這兩個城市有個共同點,就是都有一個大港,都蘊藏有豐富的煤炭和鐵礦資源。雖然留萌現在是一個安靜的港口城市,但在當時是僅次于北海道日本海沿岸小樽、稚内的港口。

在日俄戰争期間,該港口已有一定規模,日軍可以從這裡出發前往中國遼東半島,而且這裡還是當時連接配接道北的稚内、道東的網走、道中的劄幌的交通要地。此外,當時留萌周邊是煤礦集聚地,從這裡将煤炭運往各地,繁忙的景象不難想象。

蘇聯烏拉爾的主要地區在戰争中荒廢了,在國家重建的背景下,作為能源的煤炭十分重要。日本戰後也面臨着複興,對于煤炭産業同樣十分重視。在煤礦旁邊有個能将堆積的煤炭運出去的港口十分重要,而且留萌一钏路線以北有着衆多的煤礦和勞動力。

相比能源基地更引人注目的是,引入德國技術造出人造石油的研究所也在此地。當然,技術人員和相關的檔案是從德國人手裡獲得的,研究設施是否毀于戰火還未可知,但留萌的研究所還在。

糧食也是十分重要的。比西伯利亞更溫暖的北海道有着以酪農為中心的農業。鄂霍次克海是世界三大漁場之一,可以作為蘇聯遠東東部的能源、糧食供應基地。如果有能源和糧食的支援,在占領區就可以自給自足了。

此外,更有意義的是,如果該保障線能得到保證的話,不僅可以使霍次克海成為蘇聯的内海,還可以實作俄羅斯從帝國時代開始就不斷追求的在外洋擁有不凍港钏路港的夢想。從這裡可以直接将潛艇部隊送入太平洋。對斯大林來說,在北海道北部和千島群島、南薩哈林島設立航空基地,可以有效地保護蘇聯本土的安全。

如果留萌—钏路以北被蘇聯占領,北海道分裂就會成為現實,連接配接留萌一旭川和劄幌的砂川将成為蘇聯的占領區域,留萌—钏路将不再是漁港,而會成為在北海道分割線上展開的日本軍隊的軍港和補給基地,和現在的情形将大為不同。

對于斯大林的提議,杜魯門在8月18日回應到:1.同意蘇聯占領千島群島的全部區域;2.拒絕蘇聯占領北海道北部地區;3.要求在千島群島設立一個美軍航空基地。但這一要求沒有立即得到蘇聯的回應。在斯大林的授意下,蘇軍參謀總長安特諾夫以“日本并沒有發出停戰指令,日軍還在進行持續的抵抗”為理由,指令蘇軍繼續進行戰鬥。

而為了執行占領北海道北部的計劃,華西列夫斯基準備了兩個步兵師與相關海空軍支援,不過令人遺憾的是,該計劃最終因為美國的極力反對而取消。