中國有56個民族,很多少數民族都有本民族的語言文字,最直覺的,看看每張人民币背面。各個民族特色的語言文字讓我們中國文化在博大精深之外,還具備了

多樣性

。

不過,這些語言文字很可能失傳,據了解,現在

全國僅兩三百人會滿語

,要知道滿語曾經是清朝的通用語言,滿語都如此,更别說其他小語種了。

有鑒于此,

葉赫那拉氏後人譚珊珊

,作為滿語傳承人,她開設滿語課堂,線上線下教學,想把這種瀕臨失傳的語言儲存下來。

這一舉動,也

引發了網友的熱議

滿族人竟然不會滿語?

每一個人最初接觸到的語言就是土生土長的母語,這是語言發展的一般規律,滿語也不例外。

清朝在入關以前,努爾哈赤、皇太極都做了推動滿語與滿文的努力,滿語不僅作為官方的語言文字進行使用,就連進入朝廷之中的

漢臣也被勒令學習滿語,使用滿文

影視劇中的努爾哈赤形象

清代定鼎中原以後,認識到隻有認同和學習漢文化,拉攏漢人,特别是漢族的知識分子,實作

“滿漢一家親”

,才能讓清朝的統治長治久安。

是以朝廷開始重視漢文化,尤其是順治和康熙兩位皇帝對漢文化的詩詞歌賦都有一定研究和造詣。

有了皇帝作表率,漢語也成為私塾包括宮廷貴族、八旗子弟學習的必修課。

在對待漢文化的問題上,

順治皇帝

和

攝政王多爾衮

曾經還出現嚴重的争執。

影視劇中的多爾衮與皇太極

多爾衮認為學習漢文化會極大削弱滿族本身文化傳統所建立起來的優勢,包括滿族打天下的騎射精神,是以要

固守滿族優秀的文化傳統,避免被漢族同化

是以,多爾衮對順治的漢語教育嚴加幹涉,并且限制他與漢臣的接近。

順治皇帝卻堅持實行“滿漢合一”的團結政策

對此順治皇帝很生氣辯解道:

假如我不學習漢語,跟大臣交流交流起來,雞對鴨講,如何治理江山?

影視劇中的順治形象

随着多爾衮的去世及其勢力的削弱,順治皇帝推崇的漢化政策逐漸占據了上風,滿族的漢化政策得以順利推行。

清代中後期以漢語為主

到了康熙時期,随着清朝統治者漢化的不可逆轉,漢族官員不斷增加,康熙在召見大臣時,隻能看人說話,遇到會說滿語的漢族大臣就說滿語,遇到不會說滿語的,就用漢語。

不過此時受重用的漢族大臣一般都精通滿語,如張廷玉父子。但朝廷為了緩解滿漢之間的沖突,

康熙同樣要求滿族官員也需要懂漢語

,否則會被免職。

影視劇中的康熙形象

雍正本人從小被康熙請的名師教導長大,精通滿蒙漢三種語言,是以在滿語和漢語之間可以流利切換。

雍正曾推行官話改革,基本上就是說北京話,

東南一帶說不好官話的人甚至不允許參加科考

。雍正本人也精通漢語,據說隻有在罵人時候才說滿語。

到了乾隆時期,雍正的這項指令被廢除。但是畢竟已經推廣一段時間,導緻

滿族官員對滿語的讀寫能力開始大幅度下降

但是乾隆沒有意識到滿語被淘汰是趨勢,

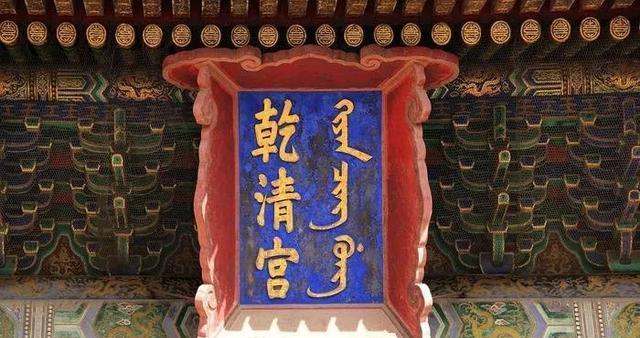

仍然不遺餘力地推廣滿語

,在多個正式場合,乾隆都說滿語。受他影響,此後的幾個皇帝在正式場合也都使用滿語,甚至道光皇帝時期,還有侍衛因滿語不标準而遭到責罰。

影視劇中的乾隆形象

而慈禧本人雖然滿語不好,但是卻給光緒找了個很好的滿語老師,光緒每次出席正式場合都講滿語。

到清朝最後一個皇帝溥儀,據他晚年回憶,他隻會說一個滿語,那就是“起”。

溥儀跟郭沫若說過自己不會滿語、《我的前半生》中也提到自己不會說滿語

,溥儀刻意貶低自己的滿文水準,除了清朝滅亡後的社會壓力外,也可能因為他滿文教師伊克坦的影響,不喜歡母語。

老年溥儀

從清代宮廷使用滿語的情況來看,滿語逐漸被邊緣化。到了如今滿語作為一門

基本失去交流作用的語言

,除黑龍江個别地區外,現在絕大多數滿族人都對其非常陌生。

關于滿語的沒落與思考

其實滿語和滿文沒落的現象早已引起清朝皇帝的注意,清朝統治者為了保持滿族人優秀的文化傳統的傳承,極力推行

“國語騎射”

政策,并将其作為“立國之本”進行推廣。

康熙帝曾把滿漢之間的界限縮小到騎射與否,他強調

“滿洲若廢此業(騎射),即成漢人”

。康熙四十七年翻譯的

《金瓶梅》

,除人名與地名,也都用滿文書寫,無一漢字。

乾隆以“國語騎射”來團結與凝聚滿洲人的結果,使得“國語騎射”深深植于滿洲人的日常生活與行為中。他的曾孫、宗室奕繪寫有《清語》一詩:

“繼志毋忘本,生民各有初。”

但即便如此,康熙、乾隆兩位皇帝采取諸多措施本來也并非完全達到了“國語騎射”的功能。相反,國語騎射的政策

終究敵不過曆史發展的大勢

,滿族的漢化和八旗的腐化是不可逆的。

除了被漢化之外,滿語本身的一些特性也注定了它必然會消亡。

一種語言的持久傳播,必須要搭配文字,魏晉南北朝百餘年的大分裂,仍舊沒有改變掉中國大一統的曆史走向,就因為漢字的功效。

中國各地的方言加起來,恐怕比歐洲各國的通用語言還要多,但是由于使用漢字,大家基本上都彼此了解對方。

漢語和漢字搭配起來,能夠迅速擴大使用範圍,又和它本身友善記憶和使用有關。

滿語和滿文的創始本身就很複雜,不要說中原漢人使用不了,就是一般的滿族人也很頭疼。

在這種情況下,滿清的統治者還把滿語、滿文定位為“貴族語言”,一般的草根滿族群眾還不配使用。

再加上近代以來,

民族融合成為曆史發展的主流

。在民族大融合的大背景之下,滿族人原來使用的滿語很難獨善其身。

清朝入關以後人口不多的滿族人被極大的分散,八旗子弟相繼被派往全國各地守衛重要城市和戰略要地以維護清王朝統治。

這樣原本相對封閉的語言使用空間被打破,被派往各地的滿語使用者為了盡快适應當地風俗,實作與當地漢人的溝通交流,紛紛改用漢語。

漢語的優勢本來就比滿語多,加上交流頻繁,高下立判。

現實中,不單是滿語出現沒落,所有少數民族族裔的語言文化都受到了巨大的沖擊。

中國使用人口100人以内的語言有7種

;

使用人口為一百到一千的有15種。

有的語言已經消亡,如羿語、木佬語和哈卡斯語。還有一些語言,如阿龍語、赫哲語,現在隻剩幾個老人講得好。

赫哲族姑娘

可見,民族語言由于其本身特性,加上時代潮流,

被淘汰是不可避免

;但是在曆史文化研究的層面,又有保留的價值。

唯一可行的辦法就是在各個大學民族史專業設定少數民族語言的課程,既能保留這種民族發展的“活化石”,又不用做事倍功半的事情。

是以從譚珊珊的行為來看,情真意切,但是由于滿語早就失去了一種語言那種與别人溝通的最基本功能,恐怕收效甚微。

那麼最後,

關于滿語等少數民族語言應該何去何從

?不如在評論區留下你的看法吧。