順治元年(1644年),多爾衮揮師南下。成功抓住中原混亂這一天載難逢的契機,一舉擊敗闖王李自成的農民軍而占領明王朝的都城北京,入主中原。同年,在多爾衮的主持下,清王朝從盛京(沈陽)遷都到北京,順治皇帝也從盛京來到了北京。

事實上,在清王朝占領北京的初期,可謂是四面受敵。盡管清軍在山海關擊敗了李自成的農民軍,但是李自成的軍事力量并沒有受到毀滅性打擊。而且李自成本人也已經西撤,準備在山陝一帶積蓄與恢複力量,卷土重來。

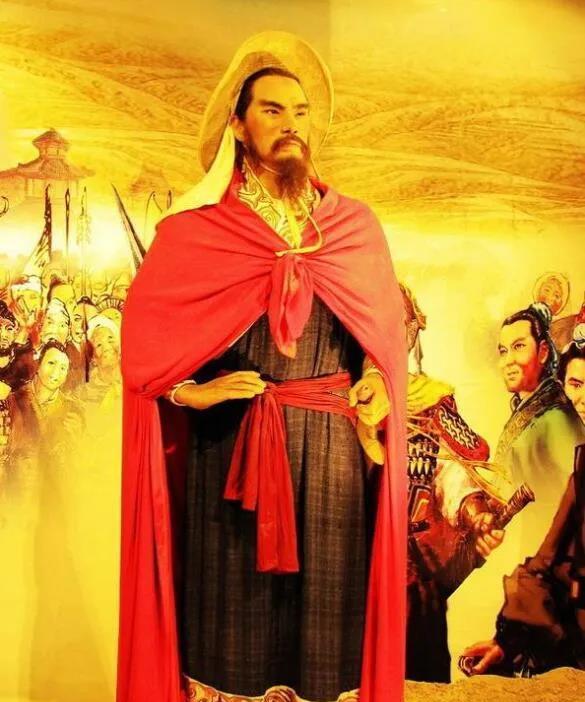

上圖_ 李自成(1606年9月22日—1645年5月17日)

與此同時,雖然崇祯皇帝自缢而亡,明王朝北都陷落,但是黃河以南的絕大部分土地,仍然歸屬于明王朝,同時明南京陪都弘光政權的建立,更是成為清王朝的重大威脅之一。在中原一片混亂的大背景下,作為外來的少數民族政權,清王朝在中原将何去何從,似乎并未明了。

但就是在立足未穩的情況下,多爾衮卻将都城及順治皇帝遷至北京。要知道,這一決策是極具風險的,一旦南明或者李自成反攻北京成功,對于清王朝很可能就是滅頂之災。那麼,多爾衮為什麼還有執意如此呢?

筆者認為,對于多爾衮以及清王朝來說,至少有三大方面急迫的需要,促使了多爾衮必須做出遷都北京的決定。

上圖_ 愛新覺羅·福臨(1638年3月15日—1661年2月5日),即順治皇帝

一、多爾衮不能放松對傀儡順治皇帝的控制

衆所周知,順治皇帝以沖齡繼位并無執政能力與實權,大清王朝的實際掌舵人是多爾衮。但是,多爾衮想要確定自己統治地位的重要前提,就是将幼年皇帝這個傀儡完全操控于己手。此時,多爾衮正領軍于中原,而皇帝卻身居大後方盛京,這明顯給了那些多爾衮的政敵以及保皇派們(如濟爾哈朗等人物)可乘之機,顯然這對多爾衮操控皇帝十分不利。

如此重大的政治危機,多爾衮自然不會坐視不管。是以,在順治皇帝遷都北京之後,多爾衮就積極地給了濟爾哈朗一個“信義輔政叔王”的榮譽稱号。在穩住濟爾哈朗等人的同時,更是借此也給了自己一個“輔政叔王”的稱号,提高自身地位。

這對于多爾衮維護自己的統治地位,絕對是一舉兩得。

如果說上述遷都是多爾衮出于“私”,那麼接下來論述一下,這一舉措對于“公”的意義。

上圖_ 1644年,明末形勢圖,同年清王朝從盛京(沈陽)遷都到北京

二、想要穩住人心,則必須遷都

清王朝占領北京後,下一步究竟何去何從,是擺在多爾衮面前的一道難題。是要孤注一擲,完成大一統?還是走老路子,在中原掠奪一把,就“滿載而歸”的傳回關外老家?顯然,極有進取心的多爾衮,并不想選擇後者,他期盼着大清王朝能在自己的帶領下,有一個更高的突破,更何況他現在已然占據北京,取得了良好的開端。

既然,多爾衮想要完成大業,那麼擺在他面前的兩個迫在眉睫的問題,就必須要盡快解決。

上圖_ 愛新覺羅·多爾衮(1612年11月17日—1650年12月31日)

1. 滿洲人尤其是貴族們的三心二意

在衆多普通的滿洲人(包括蒙古人和漢軍旗人)的思維裡,打仗的目的就是為了劫掠,為了發橫财,然後過上好日子。是以他們對于能否問鼎中原并沒有多大熱情。這導緻了,當時很多滿洲人是“身在曹營心在漢”,雖然人在中原跟着将領打仗,但是心早就飛到了關外老家。

而且,當時中原疾病流行,這讓很多滿洲人心有餘悸,很多時候他們并沒有發揮出在關外時期的戰鬥力,清軍戰鬥力出現下滑。倘若不及時解決這一問題,大清八旗鐵騎的戰鬥力,很可能下滑得要遠比真實情況快得多。

上圖_ 清軍八旗兵

當然了,普通士兵或一般将領再怎麼說,影響力度還是有限,可以不引起重視。但是,這種消極想法在滿清貴族當中,也頗有“市場”。其中,多爾衮的同母兄阿濟格就是消極分子之一。他對于清王朝問鼎中原是持有懷疑,甚至消極态度的。進階将領,甚至是自己的親信都不和自己一條心,這就不得不讓多爾衮正視這個問題的嚴重性了。

是以,為了打消這些人傳回關外老家的想法,多爾衮選擇了遷都,同時更是将大批關外的滿洲人民,一同遷入京畿地區。這招釜底抽薪,基本上讓那些留戀關外老家的人斷了念想,多爾衮革除弊端的決心之大,可見一斑。

上圖_ 紫禁城

2. 北京城謠言四起

多爾衮深知,大清想要問鼎中原,就靠他們那十幾二十萬滿洲兵是不可能完成的,必須依靠歸降的中原漢人。

清王朝在占領北京之初,經過兵豕之災的北京城混亂不堪,維穩成了當下多爾衮最為重要的任務之一。而在維穩過程中,歸降的明王朝官員和地方豪紳們起到了相當重要的作用。這樣多爾衮意識到,有效收編并利用前明官員,能讓大清迅捷而有效地控制占領區。

但就在多爾衮積極籠絡前明官員與地方豪紳的時候,“滿洲人不久就會退回關外老家”之流言瘋傳北京城。這流言源自何處以無處查知,但顯然十分不利于多爾衮“團結”前明官員與豪紳的大計。盡管多爾衮連發幾道谕旨,解釋了大清不會傳回關外,但是成效十分有限。

上圖_ 奉天府,清朝府名之一,位于盛京

流言之是以能被人們所信服,根本上就在于,大清的皇帝在盛京而不在北京。你多爾衮再怎麼大權在握也是“王”,而不是“皇”。皇在何處,才是政權的“老巢”之處。為了消滅可畏的流言,迅速遷都乃是唯一上策。

果然,在順治皇帝随滿洲軍民進駐北京城後,流言便不攻自破了。多爾衮遷都的政策,及時有效地解決了“人心”的問題,這意味着清王朝問鼎中原的主觀内因問題已經基本解決,剩下的就是解決外部客觀問題了。

上圖_ 1647到1648各地反清活動

三、遷都北京,戰略意義極為重要

既然清王朝接下來的重任就是解決外部客觀問題,也就是消滅其他敵對勢力與政權,那麼軍事打擊必然成為接下來的主要手段。如何有效且高效地達到軍事行動之目的,其影響因素有很多,但都城的位置必是其中之一。将都城由後推前,這對于清王朝進一步的軍事行動,具有重要的戰略意義。這正如當年北魏孝文帝遷都洛陽一個道理,在通訊較差的冷兵器時代,提高資訊傳遞的效率,甚至比加強兵力優勢更為重要。

除此之外,北京的地理位置更是十分特殊和重要。當年的北宋,因為北方缺少“燕雲十六州”,尤其是“山前七州”,北宋時刻感覺頭懸利劍,如鲠在喉。而幽州(北京)就是這“山前七州”的中心,乃重中之重。

上圖_ 燕雲十六州

而現在清王朝占據北京,這意味着清王朝已經全面控制了,關外遼東以及蒙古與中原的連接配接的各個關隘通道。如此,清王朝可以輕易地将北方的戰略物資(戰馬、士兵等)運送至中原前線。前線得到及時補給,保證了軍事上持續有效地打擊敵人,這也是清王朝在中原戰争的前期,能夠勢如破竹的原因之一。

縱觀全局,不難發現多爾衮的遷都之策絕對堪稱英明,最終曆史也印證了這一點。客觀地評價,對于清王朝來說,多爾衮确實是功大于過。在多爾衮爵号被罷黜一百多年後,乾隆皇帝為其平反,不但恢複其和碩睿親王“鐵帽子王”的爵位,更是給予多爾衮極高贊譽,親賜谥号為“忠”。

作者:王金百 校正/編輯:莉莉絲

參考資料:

〔1〕《洪業:清朝開國史》 (美)魏斐德/著 新星出版社

〔2〕《南明史》 顧誠/著 光明日報出版社

文字由曆史大學堂團隊創作,配圖源于網絡版權歸原作者所有