長城修築的曆史可上溯到西周時期,發生在首都鎬京的著名的典故“烽火戲諸侯”就源于此。春秋戰國時期列國争霸互相防守,長城修築則進入第一個高潮,但此時修築的長度都比較短。秦滅六國統一天下後,秦始皇連接配接和修繕戰國長城,始有萬裡長城之稱。

之後的各朝各代,對于長城都有修建。其中,秦、漢、明三個朝代所修長城的長度都超過了一萬裡。

明朝早期最大的威脅就是盤踞在北方的蒙古族,是以,明朝統治者傾全國之民力,在北方交界修築了長城。但是,說起明朝北方邊防,我們就不得不提到戚繼光,戚繼光對明朝北方防務做出了傑出貢獻,尤其是在加強薊鎮長城上,戚繼光可以說是居功至偉。

朱元璋建國後,派徐達等人修築了包括薊州長城在内的二十九處長城關隘。在朱元璋之後的幾位統治者雖然也一直在修建長城,但是,其工程的規模都不大,真正稱得上大規模的長城修築還得是隆慶年間戚繼光完成的。戚繼光修建的長城十分複雜,從城牆、地台、烽火台等一應俱全,基本滿足了所有的禦敵與通信條件。

在修築長城前,戚繼光曾來到塞外實地考察。

考察之後,他覺得:此前明朝修築的長城高度不夠,厚度也不夠,而且随着年久失修有許多部分已破敗,根本就沒有抵禦入侵的效果。除此之外,明朝長城中雖然有些“小台”,但是,這些“小台”的作用着實有限,既不能讓士兵藏身其中,又無法儲備大量的軍備物資,并且,每個“小台”之間又沒有直接的聯系手段,蒙古人若是入侵,隻要萬箭齊發,長城上的守軍就無法抵禦,根本沒有輔助作戰的意義。

在了解到薊鎮長城的缺點後,戚繼光上奏道:“薊鎮長城長達兩千裡,由于年久失修多處損壞,與其每年翻修毫無收益,倒不如提高城牆,修建高五丈的三層烽火台,每個烽火台中能夠容納百人,站在台上視野寬廣,烽火台又能儲備充足的軍糧武器。”隆慶準許了戚繼光的工程,在隆慶三年,戚繼光帶着兵卒民夫來到薊鎮開工。

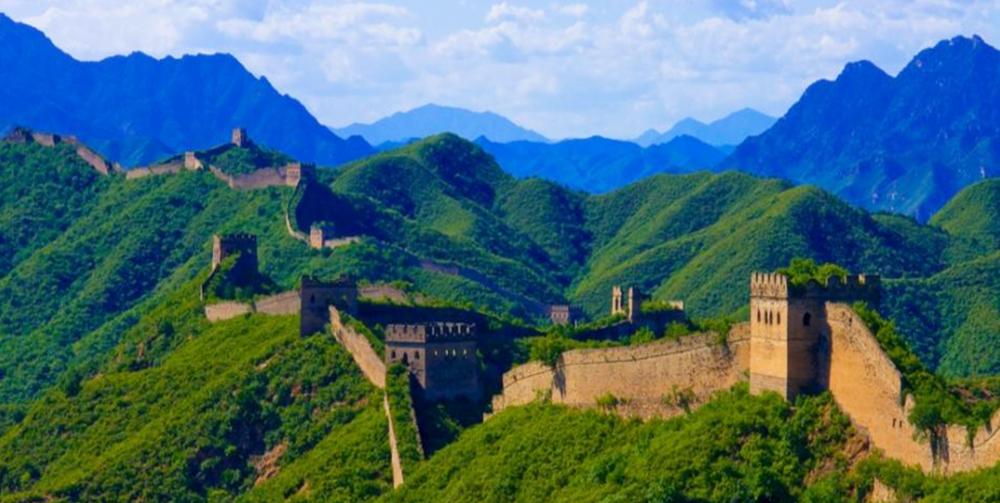

經專家鑒定,金山嶺長城是我國萬裡長城的精華之所在,障牆、文字磚、擋馬牆,被譽為金山嶺長城的“三絕”。它依山設險、憑水置塞,雄城崎岖似鋼牆鐵壁。雕樓林立,如甲兵護衛,“一夫當關,萬夫莫開”,并且,以其視界開闊、敵樓布滿、修建防護系統功用獨特而著稱于世,是現保留最無缺的一段明長城,連外國人來之看後都無不稱奇。

戚繼光親自作為督工,要求極其嚴格,對工程的每個部分都力求盡善盡美。戚繼光命人将城牆的類型分為三等,兩側都有磚頭的叫做一等牆,單側有磚頭的叫二等牆,未包裹磚頭的石頭牆則為三等牆。并且,所有戰略要地的城牆全部采用一等牆,有勞工偷工減料一律嚴懲不貸。并且,除了城牆外,戚繼光還監督修建了若幹空心敵台。

那麼,何為空心敵台?其實,就是前文我們說到的五丈三層的中空烽火台,在戚繼光的《練兵雜紀》中就有對空心敵台的描寫:

“今建空心敵台,盡将通人馬處堵塞。其制:高三、四丈不等,周圍闊十二丈,有十七、八丈不等者。凡沖處數十步或一百步一台;緩處或四、五十步,或二百步不等者為一台。兩台相應,左右相救,騎牆而立。造台法:下築基與邊牆平,外出一丈四、五尺有餘,中間空豁,四面箭窗,上建樓橹,環以垛口,内衛戰卒,下發火炮,外擊敵人。”

之後,經過了五年的艱苦施工後,薊鎮長城終于竣工。在驗收檢查的過程中,戚繼光發現長城守軍存在很大的問題,因為,戰争并不常有,邊防士兵時常處于清閑的狀态,是以,難免會産生倦怠。為了解決這一問題,戚繼光在經朝廷準許後,從浙江調來幾千名戰鬥力高漲的精兵,安排在各地長城軍中,讓這些士兵成為軍中的楷模和表率。

這些浙江精兵都是曾經與戚繼光共同抗擊倭寇的戚家軍, 他們不但接受了嚴格的軍事訓練,又經受過戰争的洗禮。在訓練長城守軍的過程中,戚繼光對守軍的要求與對戚家軍的要求别無二緻:一是、每天的訓練不能馬虎,二是、在訓練的時候一定要注意循序漸進。戚繼光在校場指揮時,指令每個士兵要将訓練視作戰争,從熟悉指揮官每個指令到辨識各種旗語、金鼓号令,再到各類武器的演練,最終,成為一名合格的長城守軍。

除了單兵作戰能力外,戚繼光的訓練還格外重視戰術訓練。

早在抗擊倭寇時,戚繼光就經常根據戰場地形不同而制定不同的應對政策,絕不千篇一律。戚繼光将薊鎮大體分為三種戰略地形:其一、為内地百裡平原;其二、為靠近邊界的“半險半易”之地;其三、為邊境外複雜崎岖的山谷。并且,戚繼光還制定了馬、車、步三種戰術,分别應對三種截然不同的地形。

三類兵種互相配合,如戰車結成方針,馬軍穿插其中,步兵在陣前設定拒馬,能夠有效阻止善于馬站的蒙古人。可以說,古往今來,後人都贊戚繼光軍事才能出衆,卻很少有人知道戚繼光在非戰争時期也為邊防做出了巨大貢獻,有關戚繼光的豐功偉績時至今日仍在長城沿線流傳。