2019年,彼時國内新能源汽車方興未艾, 談起中國車企未來之格局,美團CEO王興曾斷言“未來的格局就是‘3+3+3+3’,除3家央企,3家地方國企,3家傳統民企外,隻有3家造車新勢力能夠留下來。”

這番言論盡管争議很大,但也在很長一段時間内,鞭策着所有新勢力品牌不斷奔跑。

時間已經來到2022年,如今仍然活躍在市場前端的新造車企業遠不止三家,這一點從新年伊始各家車企釋出的傳遞海報能看出。

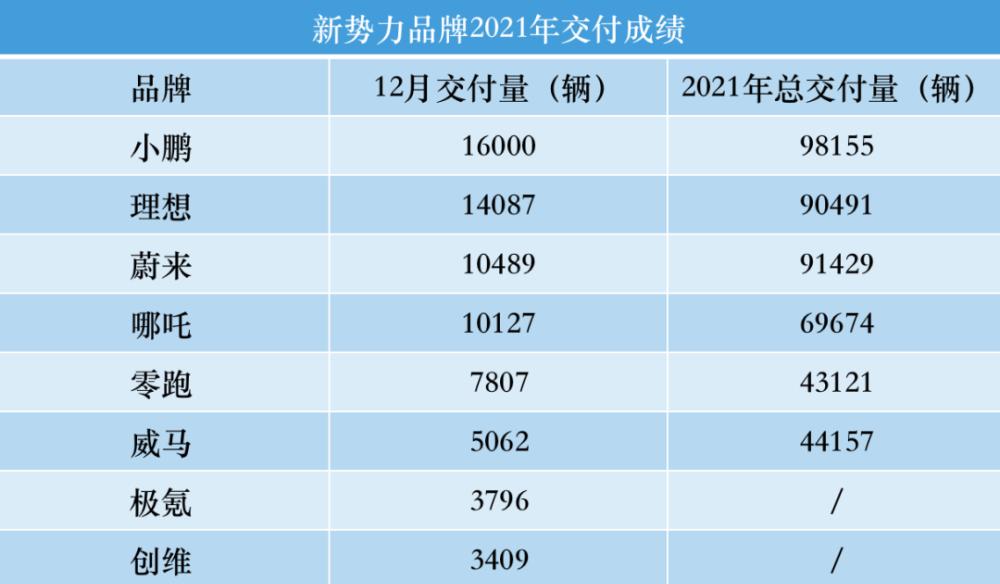

這一年,“蔚小理”仍是三甲,且在傳遞量上都有了顯著提升。全年來看,2021年蔚來、理想、小鵬分别傳遞了91429輛、90491輛和98155輛新車,離破十萬大關都隻差臨門一腳。單月來看,“蔚小理”也已經連續兩個月傳遞破萬。

不僅是銷量的提升,“蔚小理”在充電站、研發、産能等方面的投入也已經能看到回報,可以說,曾經最慘的“電動三傻”已經成功渡過了最艱難的時刻。

而除了頭部車企的厮殺,曾經被卡在腰部的二線新勢力,如哪吒、零跑們也仍堅持在一線,尤其是哪吒,也已經連續兩月傳遞破萬,大有後來者乘勝追擊、擠進一線的趨勢。

此外,傳統車企為新能源賽道特地獨立出來的兩大新能源汽車品牌,極氪、岚圖也都已經步入正軌。雖然現在的傳遞數量對比頭部的“蔚小理”還有不小的距離,但值得注意的是,不管是ZEEKER 001還是岚圖FREE都是曾創下過最快傳遞破3000的記錄。

這是傳統車企二次創業的優勢,它們生來就擁有很多新造車企業可望而不可及的資源。

但以上這些,并不足以代表新造車企的全部。2022年,還會有更多新玩家會出現在排行榜上,其中不乏能對頭部企業産生威脅的存在。

比如華為,雖然自诩“不造車,隻幫助車企造好車”,但在12月冬季旗艦釋出會上花了一多半的時間釋出了AITO品牌新車問界M5,還是暴露了華為跨界造車的“野心”。

盡管距離最初上市已經過去了一段時間,但業内及市場對于華為及問界M5的讨論并沒有是以消失,反而在越演越烈。

因為在釋出會上,“餘大嘴”引經據典,從各個次元論證了問界M5如何用25萬的定價秒殺百萬豪車——

操控上,“我們這款車的底盤,是高端百萬豪車的底盤,它的前懸是雙叉臂獨立懸架,我們看到很多車為了降低成本使用的是麥弗遜懸架,駕駛感受是不行的。”

“我看有些車用的還是1.3L三缸發動機,發動機至少是四缸的,你買車不要去買三缸的,應該至少配四、六、八、十二缸的。”

續航和能耗上,“我們的續航裡程,基本上三倍于正常的電動車,秒殺一衆純電動車。”

餘承東還說“我們對團隊提出的要求是,按照百萬豪車的标準,百萬豪車的外觀、内飾、性能、體驗、和品質要求來打造我們這款車。”

華為式的營銷話術在手機界已經讓人習以為常,但當它出現在汽車圈還是會讓人感到不适。尤其是,當品牌方的表述還漏洞百出。

比如懸架,餘承東說“前雙叉臂獨立懸架”是百萬豪車才有的配置。現實上,定價15萬級别的零跑C11上使用的也是前雙叉臂式獨立懸架;比如對于“三缸機”的争議;再比如續航,問界M5采用增程混動設計,本質上是一種加油發電的技術路徑,拿它跟純電車比續航多少有些自欺欺人。

在釋出會的時候,就已經有很多人在朋友圈對此進行吐槽,認為”造車的餘承東不懂車“。但也有人認為,汽車行業需要”野蠻人“,也必須适應”野蠻人來了“的事實。

與媒體的”口水戰“相比,顯然消費者才是真正的”投票者“。近期我們去走訪了一些華為門店被告知,僅上市不到一周時間,問界M5的訂單就已經達到了6500輛,這樣的市場表現對于一台售價25-32萬的新品牌新車來說,不可謂不搶眼。

當然,這是華為單方面的資料,最終銷量資料如何,還有待中汽協的确認。當時賽力斯SF5上市的時候,第三天就釋出訂單破3000輛的海報,一周訂單破6000輛,但事實證明,到去年年底,賽力斯SF5的總銷量都不及6000輛。

也許是因為賽力斯SF5的前車之鑒,在釋出AITO 問界M5的時候,華為親自”下場“了,在這款車身上,除了車标不是華為外,在其他所有零部件上,幾乎都印着”華為“的LOGO。

問界M5有獨一無二且十分具備沖擊力的價值點,就是首款搭載鴻蒙系統的智能座艙。鴻蒙智能座艙内飾一塊15.6英寸的2K HDR智能中控屏,采用最新一代螢幕技術,對比度高,畫質清晰、操作流暢。

媲美手機的車機操作體驗很能短時間俘獲人心,尤其是當它出現在華為全國的零售體驗店時。按計劃,從2021年12月23日起,問界M5就已經陸續在42個城市180家華為門店進行真車展示。

這時候,到底是華為自營,還是華為賦能已經不再重要,體驗勝過一切。

華為的優勢還在于它強大的使用者基礎。因為種種原因,大衆對華為的态度大多是充滿敬意的,以至于對華為的産品也有了更大的包容度。

無論從營銷手段、研發實力,還是品牌基礎,華為都是一個不容忽視的對手。是以,這樣的品牌很難不讓人忌憚。

事實上,對于華為造不造車,外界似乎已經沒有太多争議。無論是作為供應商服務車企,還是作為挑戰者提前演練,華為對汽車行業的觊觎早已躍然紙上。一旦華為親自挂帥,“畫面”或許會比現在更精彩。

更何況現階段,像華為一樣具備實力,又已經預備進軍車圈的企業還有小米、百度和蘋果等巨頭。

去年年中,小米宣布将投入100億美元造車。截至2021年9月底,小米已經投資布局有關智能汽車領域企業62家。其中,智能駕駛布局17家企業,智能電動布局13家企業,智能座艙布局6家企業。

在第三季度财報中,小米表示目前智能電動汽車業務的團隊成員已超過500人,也再度确認2024年上半年将實作新車量産。

去年12月27日,李彥宏在百度AI開發者大會上表示,集度的首款概念車将在2022年上半年公布,首款汽車機器人将于2023年量産傳遞。而秘密研發了7年之久的蘋果首款電動車“Apple Car”據悉也有望在明年9月份釋出。

随着像小米、華為、蘋果這樣擁有絕對群衆基礎的網際網路企業加入造車行業,新能源汽車的競争局勢将會更加激烈。

蔚來汽車創始人李斌也表示,“如今華為、小米、蘋果在汽車領域的計劃已經越來越清晰,從2022年開始大家肯定都在埋頭幹活。”在他看來,這個行業最終的決賽時刻,會在2024年、2025年左右。

小鵬汽車創始人何小鵬也給出了同樣的判斷——2025年前,汽車行業将從資格賽進入淘汰賽。

屆時,汽車行業的格局又将如何被重新書寫呢?我們拭目以待。