二戰即将勝利的1945年2月,美蘇英三國首腦在克裡米亞半島雅爾塔舉行了一場會議。應該說,這次會議是三巨頭對戰後重大國際事務的共同“安排”,所形成的雅爾塔體系對世界格局的影響至今猶存。

雅爾塔赢家

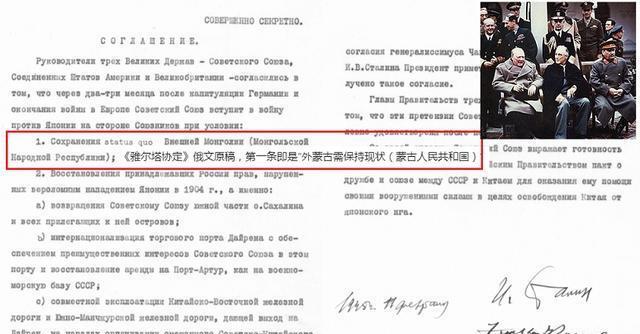

經過一番鬥智鬥勇,在2月11日的會談中,斯大林終于吐口了:蘇聯将在對德戰争結束後三個月内加入對日作戰。但是,“為了給蘇聯人民一個出兵的理由”,斯大林開出一串條件:外蒙需保持“現狀”,中長鐵路“共營”,“租借”旅順港,“收回”南薩哈林島和千島群島等等。

對蘇聯的獅子大開口,一直标榜維護世界和平,反對殖民侵略的美國居然全盤答應了。不得不說,英明一世的羅斯福實在是晚節不保,就在自己即将走進曆史的最後時刻犯了糊塗。後來得知雅爾塔密謀時,蔣介石也在日記中大罵羅斯福“昏庸老朽竟至于此”。

現在看來,美國人在當時境況下所做的“妥協”也無可厚非。畢竟,國與國之間哪有那麼多仁義友情,決定因素最終還是本國利益。經曆了三年多先歐後亞的兩線作戰,美國人已付出了很大代價,尤其是殘酷的太平洋戰争,日本人讓美國大兵們時不時“到鬼門關走一遭”。

當時,雖然打敗德國大局已定,但要降服日本這個太平洋小霸王最終需要付出多大代價,美國人心裡沒底,何況原子彈也還沒研制成功。格外“惜命”的美國人當然希望蘇聯加入對日作戰,而世人皆知,沒有豐厚的回報,斯大林是斷然不會為帝國主義火中取栗的。

對這些出兵條件,斯大林自然有一套說辭,那就是蘇聯收回在日俄戰争中失去的權益,包括在中國東北的各項“權益”。就這樣,東道主蘇聯在雅爾塔會議上獲益最大,斯大林在三巨頭的博弈中果然技高一籌。

會議一結束,蘇軍最高統帥部即下令開始制定對日作戰的計劃。計劃中,蘇軍将在中國東北實施“滿洲攻勢行動”消滅駐紮于此的日本關東軍,随後在南薩哈林島發起“南薩哈林攻勢行動”,在千島群島發起登陸作戰。

計劃出籠

對于是否登陸日本本土的北海道,蘇軍最高統帥部意見并不一緻。主張登陸的将領認為,占領北海道可保證對宗谷海峽和千島群島的控制權,當時的赫魯曉夫也支援這個意見。而外長莫洛托夫和時任蘇聯武裝部隊副司令的朱可夫元帥則持反對意見,認為這會招來美軍的反制行動。

外交經驗豐富的莫洛托夫指出,奪取北海道将讓盟國有指責蘇聯嚴重違反“雅爾塔密約”的口實,朱可夫則将登陸北海道稱為“極冒險的事”。最後,斯大林隻詢問了進攻北海道至少需要4個師,也沒有拍闆,登陸北海道計劃懸而未決。

1945年4月5日,蘇聯單方面宣布不準備續簽1941年4月13日簽署的《日蘇中立條約》。這份為期5年的條約中規定:如不續簽,須在條約到期一年前告知對方。從這一點看,蘇聯人還是很遵守條約的。于此同時,斯大林盡量讓日本人相信:蘇聯不會在條約到期的這一年内進攻日本。

5月8日德國投降後,日本的處境自然更加艱難,為了争取最大限度的“有條件投降”,日本派代表前往莫斯科,邀請蘇聯出面與美英調解停戰。對作調停的“中間人”,斯大林滿口應允。就這樣,蘇聯一邊與日本人周旋,一邊緊鑼密鼓向遠東運兵。

對日開戰前,遠東司令部總司令華西列夫斯基接到斯大林訓示,責成其“不僅要收複與滿洲相鄰的南薩哈林島和千島群島,還要占領北海道的北半部”。

8月9日零時一過,蘇聯157萬大軍兵分三路撲向中國東北,八月風暴來襲了。剛挨過原子彈的日本人又懵了,說好的日蘇中立怎麼變成日蘇戰争了?曾号稱皇軍之花的幾十萬日本關東軍此時已是不堪一擊,“滿洲攻勢行動”進行的異常順利。

付諸實施

僅僅兩天後的11日,在北緯50度庫頁島上的日蘇國境線,蘇聯遠東第2方面軍發起聲勢浩大的“南薩哈林攻勢行動”。遵照斯大林的訓示,華西列夫斯基下令蘇軍必須在半個月内拿下南薩哈林島和千島群島,為接下來登陸北海道做好準備。

8月13日,杜魯門任命麥克阿瑟為同盟國最高司令官,授予其處置有關日本事務之全權。15日,日本宣布無條件投降。次日,斯大林向杜魯門提出兩點要求:

一、整個千島群島的日軍應向蘇軍投降,蘇聯依據雅爾塔條約将其占領;

二、北海道留萌—钏路以北區域應由蘇聯單獨占領。

對第二點要求,斯大林特别強調:“日本在1919年曾出兵占領蘇聯的遠東地區,如果蘇聯軍隊在日本本土沒有占領區,我們将無法給人民一個交代。”

看到斯大林故伎重演,杜魯門才不吃這一套。8月18日,杜魯門給斯大林回電:同意他和羅斯福在雅爾塔會議上達成的“密約”,至于蘇聯對北海道的要求,美國斷然拒絕。不僅如此,杜魯門還額外要求在千島群島上增設一處美軍海空基地。

老謀深算的杜魯門把球踢給了部下:盟軍對日本的占領由麥克阿瑟全權負責,包括蘇聯在内的其他同盟國可在其指揮下象征性地占領日本。斯大林沒辦法,隻得派蘇聯駐日代表前往菲律賓拜訪麥克阿瑟。遵照斯大林定下的基調,蘇聯人表示:無論美國同意與否,蘇軍都将進駐留萌—钏路以北的北海道地區,并在東京設立蘇聯占領區。

麥帥可不是吓大的,一字一句對蘇聯代表道:蘇軍膽敢登陸日本本土,我就将他們一一消滅,包括閣下您在内!”蘇聯解體後,存于莫斯科檔案館的一份檔案顯示,雖然遭到美國強烈反對,斯大林仍向前線蘇軍指揮官下達了登陸北海道的指令。

登陸北海道計劃由蘇軍太平洋艦隊司令尤馬舍夫制定,8月19日,華西列夫斯基指令遠東第1方面軍第87步兵軍為主力,其所屬的兩個步兵師用于攻占北海道北部,空軍提供1個殲擊航空兵師和1個轟炸機師予以支援,太平洋艦隊所屬第1潛艇艦隊也接到于24日淩晨登陸北海道留萌港的指令,兩艘潛艇将載着一百多名登陸士兵、數門反坦克炮和可維持10天的糧食從符拉迪沃斯托克出發,對留萌港進行試探性登陸,以牽制日軍後方衛戍部隊。

被迫放棄

華西列夫斯基特别強調,北海道登陸作戰必須由他親自下令才能開始。其實日本人對蘇軍登陸北海道的意圖也很清楚,24日,日本大學營向身在馬尼拉的麥克阿瑟發出緊急資訊:“蘇聯将派遣空降部隊登陸北海道”。

美國人立即付諸行動,美軍第11航空隊的兩架B-24轟炸機當天即出現在南千島群島和北海道上空,偵查地形的同時向蘇聯表明“捍衛日本本土”的決心。而收到杜魯門回電後,斯大林也一直在權衡登陸北海道的利弊,曆時近一周,斯大林最終決定放棄登陸北海道計劃。

對領土近乎癡迷的蘇聯為何放棄籌劃已久的登陸北海道計劃?原因當然是多方面的,諸如來自美國的壓力、日本已宣布投降、蘇軍在南薩哈林島和千島群島作戰遭遇困難,相對不強的蘇聯空軍難以保障對北海道登陸部隊的支援等等。

其中,美國的強硬态度應該是一個重要因素,畢竟美國當時壟斷着原子彈這個大殺器。為彌補瀕臨破裂的美蘇關系,斯大林不得不為此作出妥協。況且,歐洲的德國已經成了兩大陣營對峙的中心,經曆戰争創傷的蘇聯實在沒有精力在遠東與美國對峙了。

從不吃虧的蘇聯這次虧了,斯大林對沒能占領北海道也一直耿耿于懷。戰後,蘇聯不惜違反波茨坦公告中不奴役日本戰俘和群眾的聲明,将約64萬日軍戰俘送去西伯利亞強制勞動。在當年10月會見美國駐蘇大使哈裡曼時,斯大林還抱怨道:蘇聯不願僅在日本扮演“家具”一樣的象征性角色。