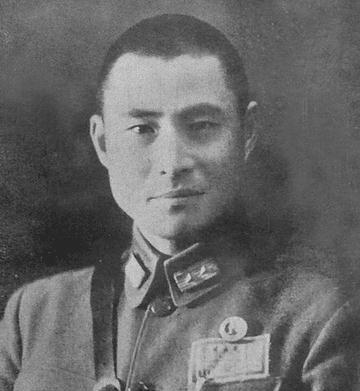

在國民黨諸多将領中,要比偏執,黃維認了第二,沒人敢說自己是第一。他有個外号叫做“書呆子”,就因為太過墨守成規,凡是他認為對的事情就一定會去做,凡是他認為錯的事情就一定不會妥協。

這樣的性格并不是說不好,隻是在國民黨中混不開,這點從黃維的資曆與待遇嚴重不對等就能看得出來。

他是黃埔一期生,并且在1938年就擔任了國民黨王牌主力十八軍軍長,看起來絕對前途無量,然而卻在1943年因為被何應欽舉報吃空饷而丢了兵權。

這就奇了怪了,在國民黨中吃空饷的現象屢見不鮮,蔣介石都不怎麼管,更何況黃維吃空饷是為了給軍中補貼。但最終結果還是黃維被調任,這就足以證明黃維在同僚、上級中的人員關系不好,沒人去保他。

此後黃維多年都在後方訓練士兵,直到1948年淮海戰役前夕才重新擔任了第12兵團司令長官。他能重新出山,還多虧了國民黨的派系鬥争。

第12兵團的根基是18軍,但組建時隸屬于白崇禧的華中“剿總”戰鬥序列,陳誠推薦了胡琏來擔任兵團司令,白崇禧堅決不同意。何應欽因為跟陳誠對立,是以與白崇禧聯合推薦羅廣文。幾方争來争去誰也不服,蔣介石隻能把黃維這個18軍的老軍長擡了出來。

不過黃維這個兵團司令長官也沒當多久,很快就在雙堆集被解放軍打敗,黃維被俘後,得知最後與他對陣的是老同學陳赓,他長歎一聲:“敗在陳赓手上不算冤枉,陳赓是我同班同學,當年在學校裡我就比不過他!”

後來黃維就被關進了功德林接受改造,說是改造,他卻一直不願配合,經常被批評是頑固派的典型,這些他也不管不顧,後來更是用研究永動機來逃避改造。是以他一直磨到了1975年最後一批被特赦。

重獲自由後,我黨待黃維也不薄,讓他先後擔任了政協文史專員、全國政協委員等職,這些優待讓他的心态發生了變化,對很多人、很多往事慢慢也就看開了。唯獨面對兩個人,黃維一直保持着死腦筋,此後每次相見他都會默不作聲,然後怒目而視。

這兩人一個名叫郭汝瑰,淮海戰役中是負責作戰部署的國防部作戰廳廳長,另一人名叫廖運周,淮海戰役中是12兵團110師師長。

黃維深恨這兩人壞了黨國大事,那麼他們的真實身份又是什麼呢?

郭汝瑰1907年出生于四川銅梁(現屬重慶)的一個書香世家,他父親本希望他能夠從醫,不過他受到愛國思想的影響,沒有選擇父親為他選的道路。

他的堂哥郭汝棟是川軍中的師長,在堂哥的引導下,郭汝瑰與中共秘密黨員袁鏡銘等六名川軍軍官共同成為了黃埔軍校五期生。

當時正值國共合作的蜜月期,黃埔軍校的政治教官多為共産黨員,郭汝瑰由此開始對共産主義深信不疑,并于1928年5月秘密入黨。

可惜當年時局混亂,郭汝瑰很快就與我黨失去了聯系,無奈之下他隻好先回到了川軍堂兄處。沒想到後來堂兄為了權力也日益反共,郭汝瑰便前往日本士官學校留學。

九一八事變爆發後,中國學生大部分憤而退學回到國内,郭汝瑰頂替一名保送學員的名額進入陸軍大學第十期,由此開始在國民黨中嶄露頭角。

他憑借優異的表現獲得了陳誠的賞識,逐漸成長為陳誠“土木系”的十三太保之一。

這段時間郭汝瑰雖然沒有與我黨重建立立起聯系,但他為抗日所作的貢獻也足以令人敬佩。他率部參加了淞滬會戰、武漢會戰、第三次長沙會戰、鄂西會戰等多次大型會戰,提出過很多重要的軍事建議。

他參加淞滬會戰時留下的那封絕命書,我每次看完都會熱血沸騰:

“我八千健兒已經犧牲殆盡,敵攻勢未衰,前途難蔔。若陣地存在,我當生還晉見鈞座。如陣地失守,我就死在疆場,身膏野革。他日抗戰勝利,你作為抗日名将,乘艦過吳淞口時,如有波濤如山,那就是我來見你了。”

郭汝瑰在國民黨中愈加受重用,就愈加認識到國軍中的腐敗,他剛接任暫5師師長時清點人數發現隻有三千多人,但上一任師長報上去的卻是七千多人,并不是因為戰損,純屬是吃空饷。這樣的行為在國軍裡特别常見。

後來蔣介石在抗戰未結束時就已經着手準備打内戰了,郭汝瑰聞訊更是生出厭惡之感。他這幾年偶爾聽到過共産黨上司的敵後抗日根據地非常進步,感覺中國的希望在共産黨那邊,是以一直在尋找機會希望能恢複聯絡。

1945年4月他通過任廉儒與我黨南方局負責人董必武搭上了線,本來他想要去延安,不過中央認為他繼續留在國民黨中更為合适。

于是他就繼續留在了國民黨,靠着陳誠的賞識,職務越來越高,後來就負責作戰廳的工作。

淮海戰役時期,國民黨的所有作戰計劃都由作戰廳釋出,郭汝瑰每次都将國軍的作戰計劃送到我黨手中,是以國民黨的動向在解放軍眼裡可以說就是透明的。

解放軍每次都能打勝仗,固然有戰士們英勇、指揮官出色的因素,但郭汝瑰的作用是不可替代的。是以也就無怪黃維得知郭汝瑰的身份後,心中深恨之。

廖運周1903年出生于安徽鳳台,1926年考入黃埔第五期,與郭汝瑰還是同期同學。他在1927年秘密入黨,蔣介石發動反革命政變後,他就一直秘密潛伏,隻與中共北方局軍事部書記朱瑞單線聯系。

前期他級别比較低,接觸不到什麼核心消息,隻能是傳遞自身部隊的動向,讓我軍能避開鋒芒。

抗戰爆發以後,廖運周英勇對抗日寇,參加過台兒莊會戰、武漢會戰,靠着戰功逐漸升至110師師長。

本來早在1946年廖運周就準備在豫北起義,沒想到蔣介石突然就把110師調到了山東,起義之事就暫且擱置了。

到了山東後,廖運周也在默默為我黨做事,比如某次國軍準備合圍我宋時輪部,廖運周得知後連夜将情報送出,宋時輪連忙率部轉移,全軍得以避開一劫。陳毅、粟裕還特别接見了傳遞情報之人,誇廖運周做得好。

1947年秋,廖運周再一次請示準備起義,鄧小平認為應該從全局的角度考慮,“在最有利的時機,發揮出最大的作用”。是以廖運周就等到了1948年的雙堆集。

1948年11月,110師所在的黃維兵團被解放軍圍住了,黃維察覺到了情況不妙,便決定從4個軍中各挑一個主力師,讓4個師開路突圍。110師由于戰鬥力強,也被選中了。

黃維兵團武器精良,且沒遭受到大的打擊,如果真的讓4個師一同突圍,我軍恐怕攔不住。這時廖運周找到黃維獻計,說:4個師一同前行的話,在狹小的地帶施展不開,不如用一個師打前鋒,其他3個師在後面策應;前鋒師進展得手,後面的3個師迅速跟上,以擴大戰果。我部願意做全軍的開路先鋒。

黃維一聽非常欣慰,沒想到黨國之中還有如此忠勇之士,于是當即同意了廖運周的政策,并表示所有武器随你挑。

結果廖運周與我軍聯系,率部抵達6縱陣地後當即起義,堵上了這個口子。這樣一來黃維的部署全盤被打亂,再也沒能找到這麼好的突圍機會。

最終經曆過大戰之後,黃維帶着少許人乘坐坦克出逃,沒想到坦克卻在半路抛錨了,黃維就成了俘虜。

對于廖運周這個讓自己被俘的重要人員,黃維當然一直記在了心裡。

黃維向來比較讨厭軍統,在功德林裡還跟軍統人員打過架,但是幾十年過去大部分都放下了,他還跟軍統重要人物文強成了好友。這兩人都是死硬頑固派,一直到1975年才被特赦。

後來文強看到黃維對廖運周及郭汝瑰的态度,便勸他算了:“恩恩怨怨不要總記在心裡,付之一笑就對了嘛!”結果黃維卻昂起脖子說:“你付之一笑,我笑不了。”

這個傲嬌勁也比較有趣,其實抛開陣營來說,黃維倒是一個很稱職的軍人,隻可惜他選擇了人民的對立面。

轉自

故裡夢長安