吳良輔是清朝順治年間的太監,可以說是當時順治最寵信的太監,沒有之一。這位太監在康熙繼位以後,馬上便被處死,至于原因,很多人認為是因為吳良輔在後宮之中與康熙生母有所染指,是以被殺人滅口了。

那麼這到底是怎麼回事呢,今天宋安之來說說這個問題。

關于康熙帝殺吳良輔,是為了遮掩其生母被染指的看法,其實是電視劇看多了,史書卻看少的結果。

首先糾正一下,康熙繼位是時候才8歲,并沒有親政的能力。真正可以做主的是四大輔政大臣和孝莊太後,是四大輔政大臣殺的吳良輔,跟當時年幼的康熙沒關系,自然不存在康熙為了遮掩生母被太監染指的看法。

而且清朝時期後宮管理森嚴,加上吳良輔身為皇帝身邊寵信的太監,不知道多少人巴不得取他而代之,很多眼睛都盯着他呢,他也不可能跟康熙的生母發生什麼的。

至于四大輔臣為什麼殺吳良輔,還要結合另一件事來看,那就是吳良輔被四大輔臣殺死的同時,清朝在順治九年設定的太監機構十三衙門也被撤銷。

四大輔臣為什麼要殺吳良輔,還要撤銷十三衙門呢,這才是關鍵。背後涉及了清初的皇權、宦官、臣權三方角鬥的複雜局面。

我們先來說說順治帝設定十三衙門的曆史背景

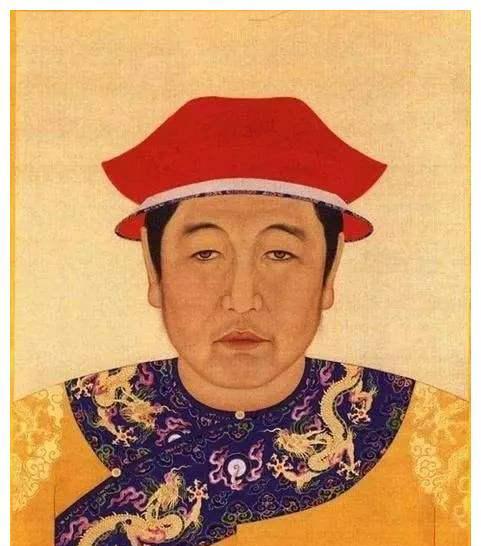

順治帝是清朝第三位皇帝,入關以後第一位皇帝,這位皇帝的一生可謂是相當郁悶,雖然清朝在他在位期間由割據政權過渡成為大一統政權,但入關還有擊潰李自成之大順政權、張獻忠之大西政權、滅南明弘光和隆武政權等重大事情上,都是由當時的攝政王多爾衮決策的,順治帝可以說是坐享其成。

雖然順治七年冬天多爾衮猝死,順治八年順治帝順利親政,但順治帝還是走不出自己叔叔攝政王多爾衮的陰影,很多人也是以看低順治帝,認為順治帝沒有什麼能力。

其實順治帝親政以後,還是進行了不少中央集權的嘗試,并非很多人印象中的無能天子。

以攝政王多爾衮擅權七年來看,清初順治帝時期,屬于是藩王威脅皇權之事。不過還好的是多爾衮大權獨攬期間大力打壓諸王,使諸王權力縮水,諸如當時的議政王大臣會議,權力很大,通過類似于推選的方式,可以選出下一任皇帝,像順治成為皇帝就是經過議政王大臣會議的形式推選出來的,但經過攝政王多爾衮打壓諸王,使議政王大臣會議名存實亡,這樣一來客觀上使清初的諸王權力收縮。

随着多爾衮的猝死,清朝的諸王權力縮水,八旗旗主合議國政的時代一去不複返,說明藩王這個因素短時間威脅不了皇權。

但各旗大臣的勢力開始有所擡頭,順治帝頭疼的藩王問題剛剛告一段落,就要面對這些開國的八旗大臣,遠遠達不到乾綱獨斷。

順治帝可以說是明太祖朱元璋粉絲,對于中央集權也有自己的獨特方法。當年明太祖朱元璋設立了二十四衙門,于是順治帝在順治九年仿明朝二十四衙門設立了十三衙門,順治帝這樣做,其實是想通過太監之手來打壓八旗大臣,甚至将權力收回。

順治設立十三衙門自然遭到滿朝大臣的反對,因為前明剛剛亡國才幾年,這些飽讀經書的大臣自然明白十三衙門沒那麼簡單,恐怕又是壓制大臣的一個機構,不過順治帝堅決不肯讓步,于是十三衙門便成立了。

不過随着順治帝在順治十八年英年早逝,十三衙門并沒有在短暫的時間内發揮出該有的作用。

順治臨終時指派了索尼、蘇克薩哈、遏必隆、鳌拜四人擔任輔政大臣,以輔佐年僅八歲的康熙帝處理政務。

順治帝為什麼這樣安排呢,是為了避免再度出現攝政王多爾衮擅權之事,而是留下了四大臣輔政,以希望他們互相牽制。

但四大輔政并沒有互相牽制,而是先一緻對外。先聯合起來,在順治駕崩以後,馬上撤銷了他們視為眼中釘的十三衙門,殺了吳良輔,再次将權力從宦官手中奪回,同時以此避免了十三衙門日後威脅他們。

本來順治帝對十三衙門寄予厚望,試圖如同明朝皇帝一般,以身邊親信太監來打壓大臣回收權力。同時留下四大輔政大臣互相牽制,免得再出現藩王架空皇帝之事,但順治帝還是小看了四大輔臣,這四人在順治帝一死就先将對他們威脅最大的十三衙門撤銷,使順治帝留下的集權格局被打破。

而吳良輔這個十三衙門代表人物,曾是順治帝集權的棋子,自然也因為卷入了這場權力之争,而被殺死,成為炮灰。

可以說清初的中央集權可謂是一波三折,順治帝時期先是面對攝政王擅權,後是受制于八旗大臣勢力,試圖以太監勢力集權,因為英年早逝還不了了之。

不過後來清朝皇帝摸索出了另一條集權之路,先是利用滿漢之争來把握平衡,再慢慢集權。到了雍正帝的時候,更是成立軍機處,使皇權前所未有的強大。

現在大家看明白了吳良輔之死背後的深層次原因了吧?

謝謝觀看宋安之獨家原創文章,專注于明清史及其中國大曆史,喜歡以不一樣的角度來說說那些一成不變的曆史,覺得可以的朋友記得點贊關注哈。