這座位于南京幕府山的丁奉墓中,究竟藏着怎麼樣的故事?

一起來聽聽我院的專家是如何解讀的。

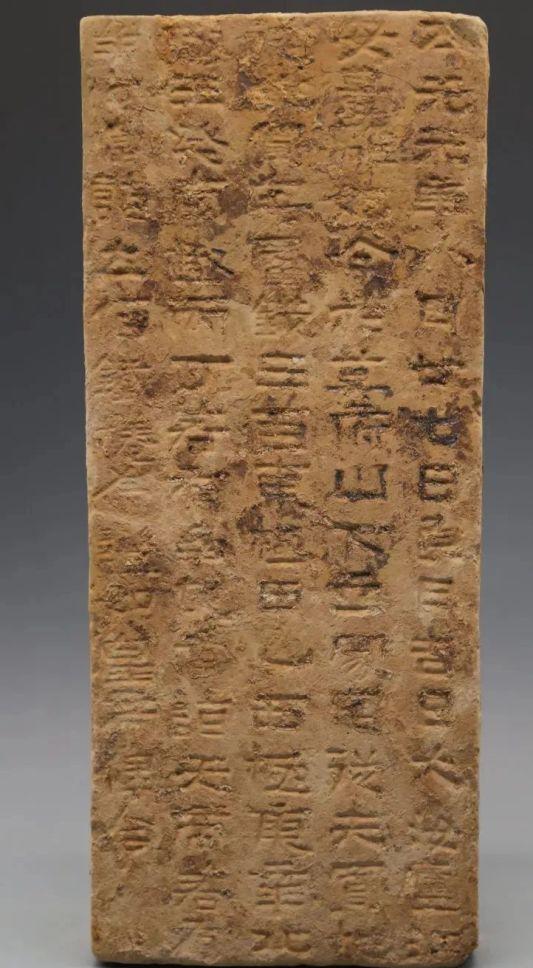

磚地券

魂瓶

“丁奉雪中奮短兵”

東興之戰成就傳奇人生

1

丁奉家族墓位于南京市北郊幕府山南麓。墓葬共四座,均南北向、東西并列分布。其中一座墓葬出土有磚地券,明确墓主為東吳名将——丁奉。

丁奉位列“東吳十二虎臣”,他的人生幾乎貫穿了東吳的始終,據推測,其壽命在七八十歲。據《三國志》記載,丁奉先後做過甘甯、陸遜、潘璋等孫吳将領的部下,雖然骁勇善戰、足智多謀、剛毅果敢,但隻熬到一個副将軍職位。直到孫亮繼位後,丁奉才升遷為冠軍将軍,并在随後的東興之戰中迎來他人生的高光時刻。《三國演義》第一百零八回中這樣寫道:“東吳平北将軍丁奉在嚴寒大雪之時,令部将及衆軍脫去衣甲,卸了頭盔,不用長槍大戟,隻帶短刀,迎戰魏兵,使魏兵輕敵,最終殺魏兵措手不及,大獲全勝。”這就是三國時期“丁奉雪中奮短兵”的故事。

吳軍一舉擊潰無備且輕敵的魏軍後,憑借東興之戰的突出表現,丁奉逐漸得到重用,并在接下來與魏國的戰事中,依然發揮着他勇武的一面,官職也一路高升,擔任左将軍一職。後來,孫休想誅殺權臣孫綝時,張布建議與丁奉合謀。公元259年,孫綝去參加臘會(冬至後第三個戌日祭百神,亦指歲終祭祀),被等候多時的丁奉、張布捕殺。作為此事的大功臣,丁奉不但取代孫綝成為大将軍兼左右都護,也成為孫休心腹。孫皓繼位後,丁奉又加封右大司馬、左軍師,在其晚年成為孫吳地位最高的将領。但此後他日漸驕矜,且在戰事中再無建樹,尤其在晉代魏之後,在伐晉戰争中,多次無功而返。丁奉曆孫權、孫亮、孫休、孫皓四位吳國君主,終身統兵與北方政權交戰,維護吳國的三分天下有其一,刀光劍影中親身見證了三國的興衰存亡。

三國時期已經出現軍樂隊

陶俑形象為胡人

02

騎馬鼓吹儀仗俑

四座墓葬雖經盜擾,但依然出土較多文物。其中一批釉陶騎馬俑,雖均已破碎,但從中依然可以看出或敲鼓、或吹箫的姿态。

專家推測這是一組騎馬鼓吹儀仗俑。騎馬鼓吹,是古代一種樂隊形式。魏晉南北朝時期因政權更疊頻繁,對于鼓吹的記述,除文獻記載外,多見于出土壁畫中。

我院副研究館員周保華表示,騎馬鼓吹這種儀仗形式在全國發現的并不多,此前多以壁畫形式呈現。也就是說,早在三國時期,中國很可能就已經出現了軍樂隊。

胡人形象的騎馬俑

《晉書·樂志》記載:漢時有短箫铙歌之樂,其曲有《朱鹭》等曲,列于鼓吹,多序戰陣之事。這段記載清晰的表明,早在漢代音樂演奏就已經在軍隊中出現。由此可見,這支騎馬樂隊就是一支軍樂隊。

此次發現的16件陶俑十分精美、細節生動。有的陶俑頭戴一頂圓形小冠,兩手攏于嘴前,握着一箭排箫,正在吹奏,樂手目視前方,似乎正随着樂隊在人群中穿梭表演。在騎馬樂隊中當然少不了鼓手。有的陶俑兩手手攏于胸前,一手持小錘,一手持手鼓,正在激情地敲打手鼓。專家們發現,這隊陶俑的形象似乎顯得有些特别。我院館員周夢圓表示,陶俑的眼睛非常大且深,在嘴的周圍有一圈絡腮胡,這是胡人的形象。

由此可見,在三國時期,即使是地處東南的吳國,也能與西北地區保持密切的文化交流和融合。

領先西方數百年

中國曆史上最早馬镫形象現身

03

騎馬俑

專家們在對16件陶俑進行整理恢複時,對其中一件陶俑産生了極大的興趣。這具陶俑頭戴圓形小冠,左側高橋鞍有一個三角形結構。專家們經過反複确認,斷定這件三角形狀的結構是古人使用的馬镫,這讓專家們大為震驚。他們意識到,這個發現,将改變人們對馬镫曆史的認知。它很可能是中國曆史上發現的最早的馬镫形象。

陶俑的馬镫

我院研究館員龔巨平表示,馬镫是一個世界性的研究的熱點,馬镫便于更好的駕馭馬匹,同時可以把騎手的雙手解放出來。是以,馬镫是軍事史上具有劃時代意義的發明。在馬镫出現之前,騎士的雙腿橫跨于馬鞍兩旁,雙腳沒有任何東西可以支撐,是以騎士往往需要經過十分漫長和艱苦的訓練才能學會騎馬技術。馬镫的出現則讓騎士更容易在鞍上坐穩,也更容易控制馬匹,進而能夠解放雙手,在馬上做出各種動作。

1955年在湖南長沙西晉永甯二年墓葬中,曾經出土了當時最早的馬镫形象,引起了極大的轟動,這件陶俑也是以被儲存在了國家博物館。此次,考古隊在南京發現馬镫形象的年代屬于三國時期,明顯早于西晉。也就是說,專家們在丁奉墓中,發現了中國最早的馬镫形象。

但是這件馬镫與後世的馬镫不同,馬匹隻有左面一側有馬镫,騎手的腳也并沒有踏在馬镫裡。“是以,這個馬镫可能是便于上馬的一個設施,它并不能在騎行中發揮作用,稱為單邊镫。”龔巨平解釋道。馬镫的出現是劃時代的,而就這次考古來看,中國在三國時期就出現了馬镫,領先了西方世界數百年。