辋川地處唐長安附近藍田縣内,今陝西省西安市藍田縣西南,是秦嶺北麓一條風光秀麗的川道。這裡峰巒疊嶂,景色宜人。“形勝之妙,天造地設”的辋川是很多文士墨客向往的山川卧遊之地。唐朝初期,這裡曾是詩人宋之問的莊園别墅。

後來,詩人王維看中了美麗的辋川,他購買了辋川别墅,作為理想中的隐居之地。王維在宋之問建造的辋川山莊的基礎上依據自然地貌進行改造,結合自己獨特的審美情趣整治重建了這座别墅,營造了一個文人所向往的藝術氛圍。

王維在營造過程中,非常注重自然景觀的和諧統一,是以辋川别墅人工痕迹較少,建築物僅文杏館、臨湖亭、竹裡館等幾處,形象樸素,布局舒朗,因地制宜,既有天然之趣,又顯詩情畫意。

辋川别墅最主要的特點就是在造景的時候利用自然天成的景緻,不刻意利用誇張的裝飾。如華子岡等小景,建造的時候首先依據它所處的地勢地貌特點,然後在此基礎上去建構自然景觀,給人以樸素淡泊之感。即便有些小景點需要以人工的形式進行改造,也都是在順應山水之勢的前提下進行改造的。

如建造孟城坳這個景緻的時候,是依據古城堡的原有遺址去造景的;文杏館是背着湖水而建的;臨湖亭是挨着湖水建的亭子等。在建造園林的時候,材料大部分取自于山中品質優良的杏樹等,整體風格自然質樸,不失恬靜之感。

王維精心經營着辋川别墅,常與隐居在這裡的好友攜手同遊辋川景區。裴迪,王維很要好的一個朋友,他也隐居在風景宜人的辋川,王維在《山中與裴秀才迪書》一詩中這樣形容兩人同遊辋川的經曆:“攜手賦詩,步仄徑,臨清流。”

王維與裴迪不僅同遊,還各自用詩歌吟詠了辋川二十處風景名勝,每人在每一處景物寫一首詩,共寫成40首詩,王維20首,裴迪20首。

這些詩歌由王維輯成《辋川集》,并撰寫序言雲:“餘别業在辋川山谷,其遊止有孟城坳、華子岡、文杏館、斤竹嶺、鹿柴、木蘭柴、茱萸沜、宮槐陌、臨湖亭、南垞、欹湖、柳浪、栾家濑、金屑泉、白石灘、北垞、竹裡館、辛夷塢、漆園、椒園等,與裴迪閑暇各賦絕句雲爾。”

其中王維的20首尤為人稱道,人們談到《辋川集》的時候,一般會抛開裴迪的20首詩,而專門探讨王維的20首。王維将藍田辋川構築成集山水自然之景、世外桃源式的田園風情、詩畫園林藝術之美和參禅悟道集于一身的詩意栖居之所。

辋川成為寄托了王維獨特人生追求的精神家園,是其在感傷生命短促、持久反思人生後足以撫慰心靈的絕佳安慰劑。透過王維詩中的描寫,我們大緻可以一窺當年辋川别墅的概貌。

《辋川集》中的第一首是《孟城坳》:

新家孟城口,古木餘衰柳。

來者複為誰?空悲昔人有。

這是王維新居辋川的第一首詩,也是打開辋川組詩的一把鑰匙,這首詩象征性地概括了他筆下的辋川山水,對了解王維辋川山水詩的思想與所包涵的美學情趣,起着提綱挈領的作用。

開篇句“新家孟城口”,詩人用叙事的口吻交代了自己新近搬到了孟城口居住。接下來詩人說,這裡的環境除了疏落的古木,就是枯萎的柳樹,呈現出的是一幅衰敗的景象。

搬到這樣的環境裡,喬遷新居的歡喜是沒有了,帶給詩人的隻有悠長的思索:我在這裡安家是暫時的,以後來住的人不知又是誰,是以,即使這裡的景象不佳,我也沒有悲哀的必要。

但深入地了解一下可發現,這是詩人一種哲理上的思考:既然現在是這樣一幅衰敗不堪的景象,那麼以前肯定有生機勃勃的時候。現在的古木,那時候還在茁壯成長;現在的衰柳,那時候一定欣欣向榮。

詩人借一片疏落的古木和枯萎的柳樹,顯示出孟城口衰敗零落的景象,眼前的景緻使他聯想到昔日古樹參天、楊柳依依掩映着精雅山間别墅的盛景,可謂曲折傳情。

孟城坳下一處景點是華子崗,詩人眼中的華子崗是這樣的:

飛鳥去不窮,連山複秋色。

上下華子崗,惆怅情何極。

華子崗是幾座連綿起伏的小山組成的小山崗,山崗上樹木蔥茏,簡直是鳥兒們的樂園,百鳥聚集在天邊飛來飛去,當秋天将它斑斓的色彩點染在華子崗上時,遠遠望去,周圍綿延的群山已都呈現出一片秋的詩情與畫意。

在秋色的掩映下,詩人漫步山崗,置身于這天高雲淡、滿目蕭瑟的大自然中時,心中的悲秋之情猶如這華子崗上無盡的秋意一樣,綿綿不絕。

這首詩前兩句借用飛鳥描摹出了秋日凄清,寥廓無盡的蒼茫之境,後兩句由景及己,以鳥自況,抒發同為滄海之一粟的惆怅之感。

生命是如此的渺小與短暫,這不禁觸發了詩人心中的黯然愁思。從這兩首詩中,我們可以感受到詩人内心深處對人生的無限感慨和悠悠惆怅。

華子崗是自然風光,緊鄰華子崗的是文杏館,這是一處人工修建的建築物,文杏其實就是銀杏,也就是說,這是一座用銀杏樹木為原材料修建的房屋:

文杏裁為梁,香茅結為宇。

不知棟裡雲,去作人間雨。

《文杏館》一詩,詩中的首聯從“飾文杏以為梁”和“食葛香茅”的典故寫起,由此暗示出文杏館屋梁的精美。

“飾文杏以為梁”出自西漢文學家司馬相如的《長門賦》,司馬相如用精美的語言描寫了陳皇後下蘭台後所見宮殿的華美景色;“食葛香茅”,出自西晉文學家左思的《吳都賦》,食葛,可以食用的葛草,香茅是香茅草,為常見的香草之一。因有檸檬的香氣,故又被稱為檸檬草。

文杏、香茅都是名貴珍稀的材料,被王維用作建築材料,可見王維對文杏館的珍視。文杏館樸實自然的建築風格與所處的自然環境和諧統一,高雅脫俗,充分展現了王維追求自然本真的禅趣和超凡脫俗的理想境界。

由此我們可以想見,這座取材精緻、修建精美的文杏館,是王維集讀書休閑與參禅悟道于一體的一個幽靜的讀書生活空間。

後兩句“不知棟裡雲,去作人間雨”,大意是說:不知道山野中的岚霧,化作了人間的雨水。詩人展開豐富的想象:屋宇裡的雲彩幻化成雨灑落人間,此時的文杏館猶如仙境一般,令人向往。

在文杏館中,詩人把悠閑雅居的文杏館與人間聯系了起來,暗指詩人要潔身自好卻也不願完全脫離人間的心态。這首詩極力渲染文杏館的高深與幽靜,詩中洋溢着參禅悟道的哲理趣味,卻沒有一句寫明參禅悟道的事情,詩人隻是從文杏館的高深與幽靜中透露出他對文杏館的鐘情與喜愛,這裡是他的詩意栖居地。

緊鄰文杏館的是一處自然景觀,這裡長滿了野生的翠竹,因為被詩人命名為“斤竹嶺”:

檀栾映空曲,青翠漾漣漪。

暗入商山路,樵人不可知。

斤竹嶺是一個靜谧的空間,這裡平素很少有人來往,翠竹掩映的小道,曲徑通幽,其間溪水潺潺,在這幽靜的斤竹嶺中,聆聽潺潺的溪流聲,簡直如同享受天籁之音一般,讓人沉醉。

絕美、幽靜的竹嶺是一個讓人返璞歸真的去處,可以讓人沉浸在大自然的靜谧與天籁中,詩人在這裡,足可以放下塵世的牽絆,遠離都市的喧嚣,盡情地擁抱自然的靜美。

在斤竹嶺附近,是一個村寨,這裡的主人養着許多梅花鹿,因而得名“鹿柴”。(“柴”通“寨”)當王維一行的足迹來到鹿柴的時候,空蕩的山谷中不見行人的蹤迹,隻是偶爾聽到有人語的聲音傳來,卻并未見其人。落日餘晖将光線穿過枝葉的縫隙斑駁地灑在深林的地面上和綠色的青苔上。于是詩人寫下了這首《鹿柴》:

空山不見人,但聞人語響。

返景入深林,複照青苔上。

鮮有人迹的山谷、深幽的林子、溫和的夕陽餘光、綠色的青苔,自然中的一切都是無聲的,安詳的,和諧且有序的。王維遣字造句,樸實無華,寥寥數筆就勾勒出了一幅恰似刹那間得以永恒的夕陽晚林圖,意境深邃,卻又仿佛冥冥之中富含無限而無以言說的哲理和禅趣。

靜美和壯美,是大自然的千姿百态的美的兩種類型。但靜而近于空無,幽而略帶冷寂,則多少表現了作者美學趣味中獨特的一面。

王維是詩人、畫家兼音樂家,正如蘇轼評價王維的那樣:“味摩诘(王維)之詩,詩中有畫;觀摩诘之畫,畫中有詩。”

這首《鹿柴》,正展現出詩、畫、樂的結合。無聲的靜寂、無光的幽暗,一般人都易于覺察;但有聲的靜寂,有光的幽暗,則較少為人所注意。詩人正是以他特有的畫家、音樂家對色彩、聲音的敏感,才把握住了空山人語響和深林入返照的一刹那間所顯示的特有的幽靜境界。但是這種敏感,又和他對大自然的細緻觀察、潛心默會分不開。

鹿柴附近是木蘭柴,顧名思義,這個村寨種植着很多木蘭,村寨因木蘭花而得名。在王維的筆下,木蘭柴的美景是這樣的:

秋山斂馀照,飛鳥逐前侶。

彩翠時分明,夕岚無處所。

落日将餘晖灑向辋川,在秋色分明的木蘭寨,美麗的夕陽讓村寨的傍晚更顯得充滿詩情畫意,音韻諧美的村寨與向晚的夕陽平分秋色。

那是一番怎樣的景象呢?且看詩人筆下的木蘭寨:秋山收斂了落日的餘晖,倦飛的鳥兒鼓動着翠羽,鳴叫着互相追逐遁入山林。

此時鮮豔翠綠的山色分外明顯,傍晚山林的氤氲霧氣,絲絲縷縷飄忽不定。詩人沉浸在如詩如畫的空間中,此情此景,美輪美奂,美不勝收。

木蘭柴附近是一片生長着茱萸的田地,當茱萸成熟的時候,鮮紅的果實和綠綠的葉子交相輝映,能給人帶來極緻的視覺體驗和美不可言的心靈體驗,于是王維寫下了這首《茱萸沜》:

結實紅且綠,複如花更開。

山中傥留客,置此芙蓉杯。

茱萸是一種常綠且帶有香氣的植物,茱萸的果實呈橢圓形,紅色,味酸,果實稱“萸肉”。佩戴茱萸,是古代重陽節風俗之一,因為重陽節在農曆九月份,正好是茱萸果實成熟的季節。

王維的這首《茱萸沜》,每一句詩都是一幀情景交融的畫面。茱萸還沒有成熟的果實是綠色的,已經成熟的果實是紅色的,這種紅綠顔色的相配恰到好處,這樣的比喻當然就相得益彰了。王維在此處取景狀物,着色取勢,讓詩句頓時有了畫意,“詩中有畫”的意境就這樣自然而然地映入讀者的眼簾。

紅綠色彩的映襯鮮明而優美,将眼前的茱萸在陽光下的鮮豔顔色極具傳神地表現了出來。在茱萸沜,主客的歡聲笑語,吟詠的歌聲,在這幽靜的環境裡此起彼伏,這又何嘗不是王維詩作中的音樂之美呢?

這兩句詩将各種聲音完美地揉捏在這十個字中,這又是多麼高超的匠心獨運,隻用十個字就将把畫面美、音樂美與詩歌美充分地結合起來。

茱萸沜附近有一條小路,小路兩旁栽種着根深葉茂的大槐樹,大槐樹枝繁葉茂,狀如華蓋,濃蔭蔽日,漫步在這樣的小道上,真的會給人帶來非同尋常的體驗,于是王維寫下了這首《宮槐陌》:

仄徑蔭宮槐,幽陰多綠苔。

應門但迎掃,畏有山僧來。

宮槐陌指的是辋川别墅門前一條種滿槐樹的通往欹湖的小路。前兩句大意是說:窄小的道路被高大的宮槐所蔭蔽,陰暗潮濕的地方長出了不少的青苔;後兩句的意思是說:負責清掃道路的環衛工專心想着為迎客而打掃,怕有山僧貴客會來拜訪。

當時,王維的辋川别墅是當地的一處名勝,時常會有遊客來此賞景。詩人為此專門雇傭了很多人負責灑掃,并由專人負責制作灑掃用的掃帚,但即使這樣,衛生工作都常常來不及清理幹淨,客人就已經來了,這讓作為主人的王維很尴尬。

由此可見,在王維的精心照料下,他的辋川别墅成為一座名副其實的集讀書生活與娛樂休閑于一體的綜合性莊園。

宮槐陌一直通向辋川的欹湖,而在欹湖湖畔,有一座臨湖亭,這是一處俯仰湖光山色的絕佳去處,詩人王維在這裡寫下了《臨湖亭》:

輕舸迎上客,悠悠湖上來。

當軒對尊酒,四面芙蓉開。

王維在那裡建了一間水亭,取名“臨湖亭”,亭子四周種滿荷花。王維在亭子裡等待、迎接貴賓,客人下船,先一起對着眼前美景小酌一番,再入屋内暢叙舊情。賓主圍坐臨湖亭開懷暢飲,窗外就是一片盛開着的荷花。河水連着欹湖,湖岸邊就是詩人的别墅。

碧綠的荷葉和鮮豔的荷花賞心悅目,在這樣優雅别緻的環境中,與好友開懷暢飲、把酒言歡,真的是一種沉浸式的享受。如果再與好友相約湖上一遊,良辰、美景、高朋,這樣簡單而平淡的生活不就是人生中最快樂的事情嗎?

四周一片盛開的荷花,荷花妩媚動人的姿态,映襯遊客的歡愉與快樂,詩人輕松歡快的情韻無一不是通過詩句的形式展現出來的。

詩中的最後一句有着畫龍點睛的藝術效果,在詩歌結尾處,詩人沒有直接抒寫内心的情感,而以景物傳情,真正展現了“言有盡而意無窮”的藝術效果。詩意簡潔明了,清新自然,詩人的歡愉之情也是躍然紙上。

在亭子裡一面飲酒,一面賞荷,意趣高雅,适心幽閑,超凡脫俗,忘卻了世間的一切。詩歌顯示的畫面,必以遠山作背景,這也是詩如畫的留白,讓讀者去想象,去創造。若是一想,一幕活生生的山水遊樂圖不就展現在人們的眼前了嗎?

這首詩将美景、鮮花、醇酒和閑情巧妙地融于一體,在自然中寄深意,在質樸中見情趣,娟秀飄逸的意境,令人陶醉。讀這首小詩,我們能感覺到詩人沉浸在湖光山色中的情韻。

王維和友人乘着小舟,随着溪水流動的方向,小船兒也随着水流,向南漂去,他們也不用人力劃船,就這樣在船中體驗着自然的力量,體驗着自然的美好。王維用一首《南垞》将這種美好的感覺淋漓盡緻地展現了出來:

輕舟南垞去,北垞淼難即。

隔浦望人家,遙遙不相識。

王維和朋友駕起一葉扁舟踏上一葉輕舟,緩緩駛向南垞,北垞卻因為水面遼闊,很難接近。

隔着浦水遙望北垞人家,因為太遠不能識别它們是哪個村落。這種寄情山水的樂趣往往意味着各種不為外人所道的體驗和感悟,或許隻有詩人王維能細膩地感覺到這一切。

王維和朋友遊賞了辋川勝景後,也到了互相道别的時刻了,一時間離别的傷感不禁湧上心頭,他将這種情感寄寓在這首《欹湖》中:

吹箫淩極浦,日暮送夫君。

湖上一回首,山青卷白雲。

欹湖是辋川的一個天然湖泊,這裡風光秀麗,水面平靜,水面倒映着藍天、白雲、群山影子,當微風吹過湖面,水面泛起層層波紋,在陽光的映射下,會散發出明亮的水光,站在湖邊,面對這樣的景緻,不禁叫人心曠神怡。

就在一圈圈的水波蕩漾着的時候,就在聲聲哀婉、悠揚、飄渺的洞箫聲中,詩人和好友在揮手告别,詩人在湖上回望山川,青山白雲依舊,而友人卻漸去漸遠,心中一片惆怅。

洞箫聲遠,長天日暮,湖上回首,山靜雲飛,一片蕭瑟哀婉的意象,烘托出離别的氣氛。詩中動靜相交,聲色間雜,無一字言情,離情卻濃郁其中。全詩境界開闊,意味深沉。

辋川集中還有一首《柳浪》,這也是詩人與好友分别時寫下的。這是一個春風吹拂,柳枝搖蕩的時刻,春風傷别離,情誼深且長。王維如實記下了在“柳浪”的心情寫道:“分行接绮樹,倒影入清漪。不學禦溝上,春風傷别離。”

栾家濑是辋川的一處山澗淺灘,在詩人王維眼中,栾家濑是神奇的,是大自然的傑作,是他值得用詩歌贊美的《栾家濑》:

飒飒秋風中,淺淺石溜瀉。

跳波自相濺,白鹭驚複下。

如煙的秋雨,讓整個辋川籠罩氤氲的水汽中。煙雨中的辋川如同一幅水墨山水畫,留白的地方是煙雨,是溪流,那着了墨色的地方是若隐若現的青山。

辋川的秋是多情的,秋風像一位脈脈含情的女子,用她的纖纖手指不時地輕輕一掀,漲滿山谷的溪水便閃出一處淺灘。石上的流水明淨澄澈,向山下流去,溪水有時随着蜿蜒的山勢變換着姿态,溪水叮叮咚咚地流着,像是在吟唱一首秋天的贊歌。

在山勢險要的地方,溪水還會形成簾簾飛瀑,當溪水落下時,還會濺起多多潔白的浪花,以至于那潛心專注于覓食的白鹭誤以為是飛來的石子而吓得“撲棱”一聲展開翅膀,飛成一朵生動的白蓮,當它明白過來時,便又安然地把腳靜靜地探入溪間,于是,這裡的一切又複歸于曾經的靜谧、悠然、甯靜,和諧。

這首詩沒有華麗的字眼,因而詩中始終彌漫着一種淡雅之氣。讓人感覺作者在這與繁華無關的世界裡,詩意地栖居着,淡淡地品味着人生,也正是詩人淡泊到了極緻的情感自然流露,讓人讀來也覺得霎時心靈中呈現出虛靜澄明之貌,仿佛濾去了煙火之氣,進入閑散自如的狀态。

與栾家濑不同,金屑泉是辋川的一處山泉,泉水清澈甘冽,金屑泉源源不斷的泉水為詩人提供了日常用水所需,這裡的泉水也為詩人帶來了源源不斷的靈感。他為泉水專門寫了一首《金屑泉》的詩:“日飲金屑泉,少當千馀歲。翠鳳翊文螭,羽節朝玉帝。”

白石灘是由一片白石形成的淺灘,是著名的辋川二十景之一。王維在這裡寫下有名的《白石灘》:

清淺白石灘,綠蒲向堪把。

家住水東西,浣紗明月下。

這首詩描寫白石灘月夜景色,清新自然,讀來回味無窮。前兩句寫灘上的水、水底的石和水中的蒲草,清晰如畫。夜色之中,能看得如此分明,這也暗示出這是一個月光皎潔、月色迷人的夜晚。

不僅如此,從那鋪滿白石的水底,到那清澈透明的水面,還可以清清楚楚地看到生長其中的綠蒲,它們長得又肥又嫩,差不多已可以用手滿把地采摘了。一個“綠”字,展現了月光的皎潔,因為隻有月光皎潔,才能讓人在夜晚看出蒲草的顔色。

月光的皎潔,河水的清澈,蒲草的嫩綠,砂石的潔白,相映相襯,給人造成了極其鮮明的視覺感受。

最後兩句,詩人在白石灘上描繪了一群少女。她們有的家住水東,有的家住水西,都趁着月明之夜,來到這淺灘上洗衣浣紗。不言而喻,正是這皎潔的明月,才把她們吸引過來的。

由于這群浣紗少女的出現,幽靜明媚的白石灘月夜,頓時生出開朗活潑的氣氛,也帶來了溫馨甜美的生活氣息,整幅畫面都活起來了。這就又通過人物的行動,暗示了月光的明亮。

此詩前兩句寫詩人在白石灘白天所見的清秀景色,後兩句寫晚上所見的景物和人物活動。詩人淡淡幾筆,勾勒出一幅清淺、明朗、柔和、優美的圖畫,畫面清麗優雅,盎然生機、喜悅之情溢于言外。

這首詩寫清溪白石,語言也像清溪白石,潔淨洗練,樸素圓實,富有生活氣息,表現了一種自然、純真的美,也寄托着詩人對這種自然、純真的美的追求,流露出詩人對辋川月夜的喜愛。

南垞位于辋水的南邊,位于辋水北面的則被稱為“北垞”,與描寫南垞不同,詩人眼中的北垞是這樣的:

北垞湖水北,雜樹映朱闌。

逶迤南川水,明滅青林端。

這首詩描寫南垞,卻并不直面南垞之景,寫的卻是船上所見之北垞:那裡的三五人家,掩映于波光林霭之間,雖一水盈盈相隔,卻可望而不可即。詩中景描寫得淼漫遼遠,飄渺難尋。水闊山高,也正是詩人心中所願。

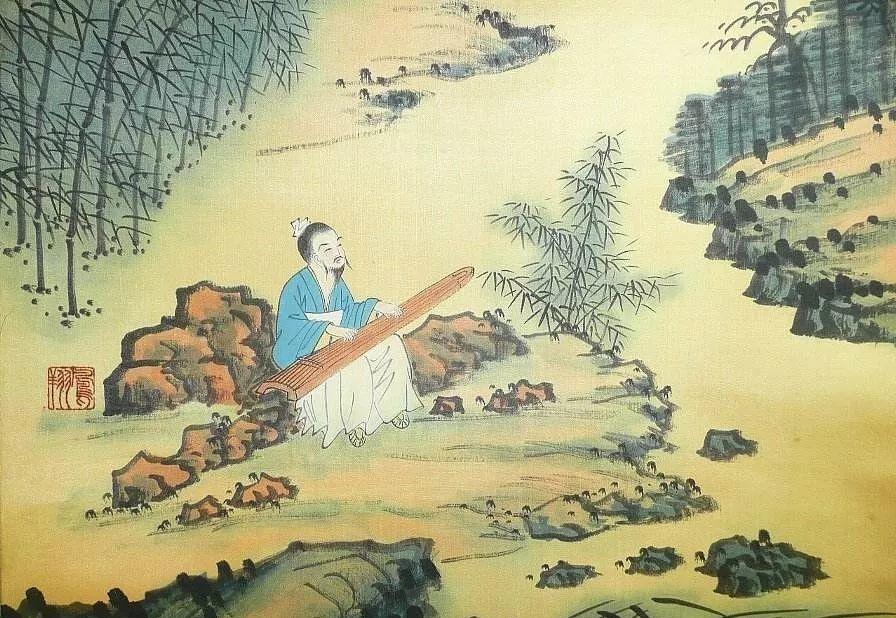

竹裡館與文杏館一樣,是詩人王維辋川别墅群落中的實體建築,這是一處被茂林修竹掩映着的精緻的房舍,是詩人藝術創作、彈琴休息的地方。竹裡館在詩人眼中是這樣一個去處:

獨坐幽篁裡,彈琴複長嘯。

深林人不知,明月來相照。

此詩寫隐者的閑适生活以及情趣,描繪了詩人月下獨坐、彈琴長嘯的悠閑生活,遣詞造句簡樸清麗,傳達出詩人甯靜、淡泊的心情,表現了清幽甯靜、高雅絕俗的境界。竹裡館,顧名思義是一座建在竹林深處的房子。

起句寫詩人活動的環境非常幽靜。僅詩的第一句就塑造了一個悠然獨處者的形象。第二句承接上句,寫詩人悠然獨處,借彈琴和長嘯來抒發自己的情感。但彈琴還不足以抒發自己的感情,接着又吟唱了起來,他吟唱的詩也許就是這首《竹裡館》。

三、四兩句寫自己的内心世界沒有人能了解。這兩句大意是說:深深的山林中無人知曉,隻有一輪明月靜靜與我相伴。

“深林人不知”本來就是詩中應有之意,如果對人知與不知毫不在意,那他就不會寫出這句詩,既然寫了這句詩,就表明他還是希望有人能夠了解自己的,遺憾的是陪伴他的隻是天空中的一輪明月。

詩中寫到景物,隻有幽篁、深林、明月;對普照大地的月亮,詩人用一個“明”字來形容其皎潔,并無新意巧思可言,是人人慣用的陳詞。詩中寫人物活動,也隻有獨坐、彈琴與長嘯三個詞。

王維對人物,既沒有描繪其彈奏舒嘯之狀,也沒有表達其喜怒哀樂之情;對琴音與嘯聲,更沒有花任何筆墨寫出其音調與聲情。表面看來,四句詩的用字造語都是平平無奇的,但四句詩合起來,卻妙手天成,境界自出,蘊含着一種特殊的藝術魅力。

竹裡館附近的山間有一塊空曠的平地,生長着一大片的辛夷,這也是辋川山谷以辛夷花著名的一個山谷,花雖好卻無人居住。因為這裡優雅、靜美,受到王維與好友裴迪的青睐,他們經常來這裡漫步,王維眼中的辛夷塢是這樣的:

木末芙蓉花,山中發紅萼。

澗戶寂無人,紛紛開且落。

塢是山間谷地。辛夷是落葉喬木,先開花後長葉,早春著花,又名玉蘭。辛夷花瓣形似蓮花,有桃紅、粉紫、粉白等色。

一、二四句寫花,第三句寫環境,在幽靜得連落花的聲音都可隐約聽見的環境中,托出辛夷花。詩人以芙蓉比辛夷,自然平淡,似不經意。細細品味,兩者不僅因形似,在王維看來亦因芙蓉性情高雅而姿态優雅,正符合王維的美學情趣。

詩中所寫已非原始狀态的辛夷,而是以詩人理想美的主觀意象塑造出的新花。它既非辛夷,又非荷花;而是兼具辛夷體态與荷花品格之美的藝術形象。它是詩人以心靈感悟,親情主宰,煉意取象的結晶。

是以,辛夷又多麼像詩人的體态和性格。第三句把環境寫到靜寂無人的程度,卻并沒有把它寫得萬籁俱寂,而是以靜托動。發、開、落連用三個動詞,五言絕中罕見。在敏銳地觀察,細膩地體味的詩人看來,這三個動詞不但把花發、花開、花落不同境界順序分明的态勢表示出來,也依稀體聽到蕾綻、花開及紛紛飄落的聲音。

這是動靜對比,再者是無人與有人對比,即無世俗之人與懂花的高人對比。隻有詩人才是辛夷花情有獨鐘的知己。而這知己也和辛夷花一樣我幸我夙,超凡脫俗。

這正是王維追求的生活境界,這也是生命的最好姿态:既有沉寂,又有綻放;能夠高标,也能夠低落;生如夏花絢爛,死如秋葉靜美。木芙蓉自開自落的自然屬性,也是詩人順應自然,歸于虛靜,靜到極緻的完美寫照。

辛夷塢的附近是一座漆園,這座園子栽滿了漆樹,當詩人王維的足迹來到這裡時,一首名為《漆園》的詩歌也就應運而生了:

古人非傲吏,自阙經世務。

偶寄一微官,婆娑數株樹。

此詩是王維《辋川集》中的一首詩。此詩的着眼點不在描繪漆園的景物,而是通過跟漆園有關的典故,表明詩人的生活态度。

詩歌大意是說:莊子并不是傲吏,他之是以拒絕楚威王以相位相招,是因為自己缺少經國濟世的本領。莊子偶然做了個漆園吏,不過是借這裡寄存形骸,其實如那“婆娑數株樹”,精神早已超脫了。

在王維看來,莊子之是以不求仕進,是因為自覺缺少經國濟世的本領。這也是一種贊美,不過換了個角度罷了。詩人是借古人以自喻,表白自己的隐居,也決無傲世之意,頗有點看穿悟透的味道。

王維在後兩句中含蓄地透露了自己的人生态度。這兩句意思說,做一個微不足道的小官,不過是安放自我、寄寓行迹的一種方式而已。在王維看來,這樣也是很不錯的。

王維用在這裡,似乎兩者兼而取之:言樹“婆娑”,是以樹喻人;言人“婆娑”,是以樹伴人。總之,做這麼一個小官,與這麼幾棵樹相伴,隐于斯,樂于斯,終于斯,夫複何求。這就集中地表現了王維歸隐辋川的生活情趣和自甘淡泊的人生态度。

這首詩看似是希王維在評論莊子,其實是詩人借莊子自喻。詩人在辋川過着半官半隐的生活,他追求辟世辭喧、恬淡隐逸的生活情趣,那與大自然親密接觸的人生态度,正是詩人心理的寫照。另外,這首詩用典貼切,蘊藉有緻,很有特色,且與詩人的人生感悟、環境經曆融為一體,以緻分不清是詠古人還是寫自己,深蘊哲理,耐人尋味。

緊鄰漆園的是一座椒園,這裡種滿了花椒樹,詩人筆下的椒園是這樣一番景緻:“桂尊迎帝子,杜若贈佳人。椒漿奠瑤席,欲下雲中君。”這首詩也是《辋川集》20首中的最後一首。

王維的詩作中富有強烈的生命意識,其中既有對生命短促、時光飛逝的敏感憂傷,更有對生存價值和人生追求的獨特思考。尤其是他勇于偏離重在建功立業的儒家傳統價值觀,選擇在其所鐘愛的自然、藝術、文學世界裡安身立命的獨特人生追求,形成了其詩作獨具的空靈靜美的意蘊,開創了一種詩意栖居的生活範式,成為備受塵世煩擾的芸芸衆生的絕佳心靈安慰劑。

《辋川集》以辋川别墅的二十景觀為素材,寫成了一組20首的隽永流暢、唯美蘊藉的詩歌,每一首都是一幅美麗的獨立畫作,展現出園林的精緻、山水的清秀、境界的靜美。

在王維的20首辋川組詩中,無論是山竹的秀美,還是空山行雲、湖上青峰,詩人總能将湖山勝景顯在的物象通過詩本體語象重構,或舒卷、或暗入,将空靈的筆法與隐性的結構營造結合起來,詩人隐秘的心境也借助這些語象生動地物化。

王維的《辋川集》組詩,純粹是詩人以敏銳的意識瞬間捕捉靈感的表現,但是,因為詩是對于實物的詩意抽象,而使辋川地理物象比較多地銷蝕了其原有自然屬性,而成為文學的自然,成為文學的形象。

《辋川集》組詩,是王維的一種生命現場,是詩人對于山水地理的詩性感覺,是詩人對自然山水的一種精神營造,是對辋川地理客體的審美點化,是詩人情感思想的孕育與生殖,反映或象征了人與自然的和諧關系與美好理想。

美學大師宗白華說:“美感的養成在于能空,對物象造成距離,使自己不沾不滞,物象得以孤立絕緣,自成境界:舞台的簾幕,圖畫的框廓,雕像的石座,建築的台階、欄幹,詩的節奏、韻腳,從窗戶看山水、黑夜籠罩下的 燈火街市、明月下的幽淡小景,都是在距離化、間隔化條件下誕生的美景。”

如果将宗白華先生的這段論述用來觀照王維的《辋川集》,可以說是恰如其分地注解王維的詩歌名美學。王維正是在深刻體驗到自然山川之美後,将内心的情感體悟轉化為深層次的生命意識,借詩本體語象表達出來。

《辋川集》是王維的得意之作,詩人于其中表現出來的是一種“寄暢山水”的純粹心态,辋川山水也滿足了詩人内在的生命訴求。王維以地理空間為本而建構起詩意空間,賦予辋川以永不褪色的恬淡和逸趣。而《辋川集》組詩,是詩人對自然的詩意了解,對山水關系的深刻把握,表現了人與自然山水之間的親和關系,也提升了辋川這一人文景觀的審美意義。

辋川是王維精心構築的詩意栖居地。他成功地将身為藝術家所領悟到的人類所渴望的各種精神需求,諸如愛好山水美景和園林詩畫藝術的審美需求、對田園淳樸民風的喜好以及人生感悟、生命體驗等熔鑄其中,并将它們用最優美的詩句呈現出來,最終成就了王維山水田園詩的非凡成就,也為自己和後世文人在塵世中難以安放的靈魂找到了極佳的心靈安慰劑。這種藝術的高度,也包含着思想的深度,并是以受到後世文士的持久仰慕。