揚州園林是揚州的藝術、技術、學術的重要載體,它與揚州古典建築、花木盆景、揚州書畫、揚州美食、揚州戲曲等的關系都十分密切。揚州名園多由官宦巨賈所建,他們所倡導的生活方式,很快就成為社會潮流與時尚。

先說美食,在隋朝,一直追随楊廣的廚師謝諷總結他在揚州的經曆,寫成了一本美食書《食經》;北宋時,蘇東坡在揚州做太守,在詩中,他記載曾贈送鮮鲫、紫蟹、莼菜、姜芽等不少“揚州土物”給好友秦少遊。到了明清時期,流行于揚州官衙民間的烹饪方式逐漸定型,發展為淮揚菜系,與京菜、川菜、粵菜齊名,成為中國四大菜系之一。

清乾隆時期的揚州瘦西湖上,有各式各樣的畫舫和船隻,每天有兩百多艘歌船、花船、鳥船、燈船、酒船等。這酒船,自然是湖上經營酒宴的船。《揚州畫舫錄》記載:畫舫在前,酒船在後,……傳餐有聲,炊煙漸上。

清朝乾隆年間,有兩本書問世,一個是久居于揚州園林的名士袁枚,他寫了《随園食單》,一個是擁有私家園林的鹽商童嶽薦,他寫了《調鼎集》。後者是淮揚菜誕生于揚州園林的直接例證。作家曹聚仁在文章中寫道:“揚州的吃,就是給鹽商培養起來的。揚州鹽商幾乎每一家都有頭等好廚子,都有一樣著名的拿手好菜或點心。鹽商請客,到各家借廚子,每一廚子,做一個菜,湊成一整桌。”一方面,因為揚州有豐富的食材資源,另一方面康乾南巡時鹽商競奢獻食,加上專業廚師和家庭廚師的技藝交流,淮揚菜很快流行于大江南北。

乾隆皇帝偏愛淮揚菜,他南巡時,随身帶着揚州主廚同行,最後,一衆廚師伴駕入京,成就了滿漢全席的基本菜單。今天翻看《揚州畫舫錄》記載的滿漢席食單,與近年來剛剛解密的禦膳檔案記載幾無二緻。

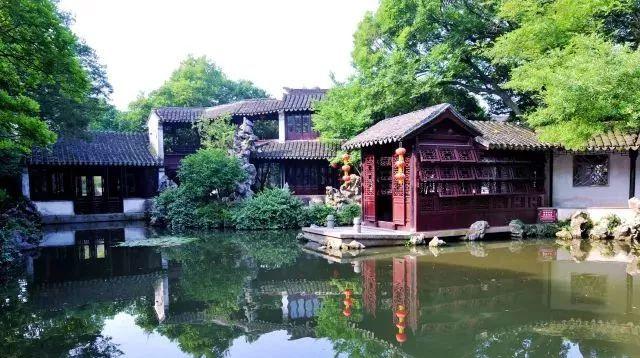

在晚清第一園揚州何園,有一座中國古典園林内唯一的水上戲台——水心亭。它見證了中國戲曲繁盛于揚州園林的諸多輝煌時刻。

唐代以後,揚州園亭繁盛,戲曲繁榮。盛唐,“揚一益二”,是說揚州是全國第一繁華的地方,益州(成都)是全國第二繁華的地方。明清以後,鹽業由政府壟斷,揚州得地利之便成為天下第一富庶的地方,“管弦十萬戶,夜夜鬧暄騰”,癡迷于戲曲藝術的揚州鹽商更是舍得投入,他們在自己的私家園林内養了不少的戲班,多的有一百多人,除了供吃供喝,還寫戲、排演、度曲、裁服、搭台、置景……最繁盛的時候,揚州的園林内有“看樓二十餘楹、歌台十餘楹”,水榭廳堂之間,戲興曲盛。

在揚州,有個非常好的傳統,就是無論官民、無論貴賤,都喜歡看戲聽曲,皇帝南巡,鹽商們在瘦西湖沿岸的公共園林内,搭建了一座接一座的樓台,笙歌不絕,這樣的福利,連老百姓們都跟着享受到了。清朝中葉,揚州湧現了不少有名的鹽商家庭戲班,有春台、德音、百福、黃班、張班等,乾隆五十五年(1790),皇帝讓全國各地的戲曲名班進京獻演祝壽,第一個點名的就是揚州的“三慶班”。此後,四喜、和春、春台班相繼從揚州出發進京,曆史上叫作“四大徽班進京”,四大徽班在京城活躍了百年之久,逐漸演變為平劇——是以史界公認,今天貴為國粹的平劇,是從揚州地方戲曲發展演變而成的。

◎本文原載于《光明日報》,圖源網絡,圖文版權歸原作者所有,如有侵權,請聯系删除。