導讀:

在中國曆史上,和親政策是許多中原王朝處理與周邊遊牧民族關系的重要手段。

曆史上第一次和親,是從漢高祖劉邦開始的。當年,劉邦出動大軍北伐,結果在平城被匈奴所圍,七日之後才驚險脫身。

正因為認識到了漢朝國力的不足,劉邦采取了出嫁公主,與匈奴和親的政策。

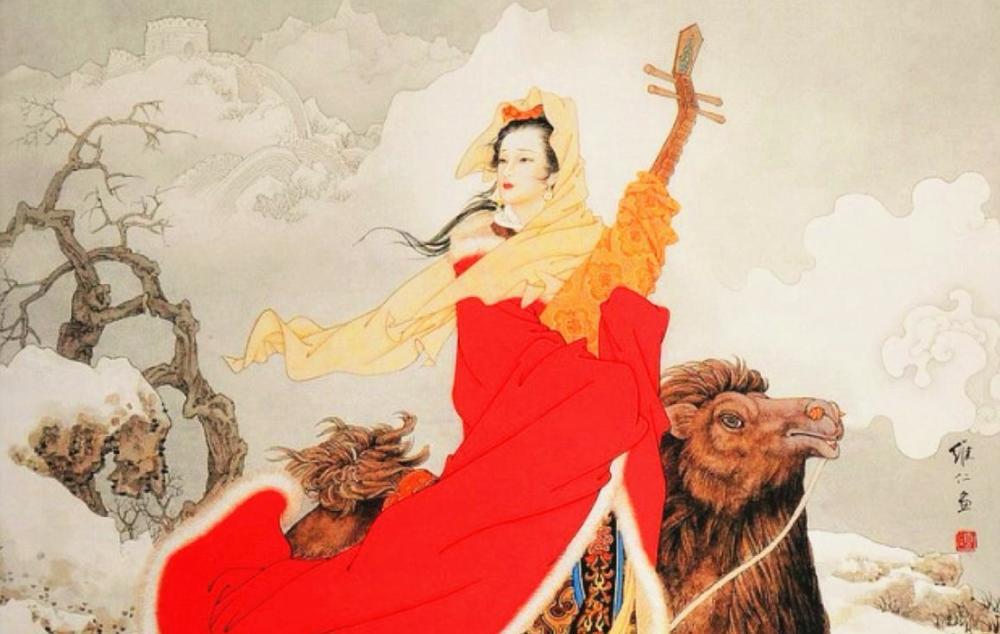

而曆史上最為著名的兩次和親,則是後來的

昭君出塞

和唐朝時期

文成公主入藏

。

漢唐的和親,為維護各民族之間的友好往來,起到了積極的作用,

但如果要從和親的力度與成效上來講,清朝的和親則要更勝一籌。

而且,清朝的和親,與漢唐時期相比,還有着諸多差異性。

下面,我們就來看一看

成效顯著

的“滿蒙聯姻”。

一、

漢唐時期和親的缺點

在介紹清朝與漢唐時期和親政策的差别以前,我們先要看一看,漢唐時期的和親有哪些缺點。

1、

單向的和親

漢唐兩朝的和親,

多是中原王朝出嫁公主,讓匈奴和吐蕃的首領成為中原王朝的“女婿”。

而匈奴和吐蕃的公主們,卻鮮有嫁到中原的(武則天時曾經發生過突厥将公主嫁給唐朝太子的事情,但僅是個案)。

于是,中原王朝的皇帝與下一代的匈奴或吐蕃的首領,一般就成為舅舅和外甥的關系。

雙方和親的範圍基本僅限此,沒有再涉及到雙方的其他貴族階層。

這樣的和親,因為是單向的,是以就變得十分脆弱。

大多數情況是,中原王朝的公主在世時,雙方還能夠維持比較友好的關系,而一旦她們去世,情況就會發生變化。

2、

不穩定的和親

漢唐時期的和親是單向的,而這種單向和親往往還是伴随着雙方的戰與和而産生的。

如果雙方一旦開戰,不僅和親政策會立即終止,就連因為和親而建立起來的友好關系,也會随之蕩然無存。

比如,西漢之是以選擇和親,是在匈奴屢次進犯中原,而劉邦又感到無力應付的情況下,才迫不得已選擇的權宜之計。

後來随着西漢國力的強盛,漢武帝時期,斷然中止了和親政策,并派遣為衛青、霍去病等将領出擊匈奴。在此以後,匈奴逐漸式微,并曾主動向漢朝提出和親,修複關系。

但随着雙方實力對比的變化,漢朝皇帝們已經幾乎沒有了靠和親來“巴結”匈奴的興趣。

在唐朝,雖然和親仍然是一種維護與周邊民族友好關系的有效手段,

但皇帝使用它時非常謹慎,甚至常常主動拒絕周邊遊牧民族的和親請求。

比如,松贊幹布第一次向唐朝請求和親時,曾被唐太宗一口拒絕,于是雙方馬上兵戎相見。

當然,這并非因為唐朝皇帝們“愛女如命”,他們之是以會拒絕,是從國家利益的角度考慮的。

是以說,漢朝和唐朝的和親,并未形成一定之規,而是随着國力、形勢的變化,皇帝們靈活運用的外交手段。

3、

不長久的和親

在漢朝和唐朝,因為和親的不穩定性,其帶來的成效也是不穩定的。

其中最具代表性的表現是,和親帶來的效果并不長久。等到雙方“蜜月期”一過,馬上就會刀兵再起。

漢元帝時,王昭君出家匈奴,給雙方帶來了長達50年的和平景象,但這已經是漢朝曆史上最為成功的和親了。

《通鑒紀事本末·匈奴和親》中,用

“率不過數歲,即複背約”

來形容漢朝與匈奴的和親效果,意思是雙方的友好關系維系不了幾年,匈奴就再次背約。

而唐朝同樣面臨這樣的問題,唐與吐蕃的戰争,并未因為幾次和親而“天長地久”,而是斷斷續續進行了上百年。

在“安史之亂”後,随着唐朝國力的大幅削弱,吐蕃不僅占據絲綢之路,更是曾經攻下了唐都長安,和親的效果可想而知。

二、

清朝時期的和親

漢朝和親的對象主要是匈奴,唐朝和親的對象主要是吐蕃,而清朝的和親主要是蒙古。

在明朝末年的中國最北方,呈現出“三足鼎立”的局面。

一方面,後金崛起于白山黑水之間,與已經日漸衰落的明王朝進行着激烈的對抗。

另一方面,蒙古諸部因為骁勇善戰,成為左右前兩者勝負的重要力量。

當時,後金首領

努爾哈赤

敏銳的感覺到,雖然大明江河日下,但“瘦死的駱駝比馬大”,單憑他自己的力量,還是無力與之抗衡。如果與蒙古諸部聯姻通好,則定能合力滅明。

于是,努爾哈赤率先在

科爾沁、内喀爾喀

等關系友好的蒙古諸部中,實行了和親政策。

1612年,努爾哈赤娶了科爾沁部

明安

之女為妻。兩年後,他又讓二兒子

代善

娶了内喀爾喀部鐘嫩女為妻,讓五兒子

莽古爾泰

娶了内喀爾喀部内齊之妹為妻。

随後,他的四兒子

皇太子

又娶了科爾沁部莽古斯之女。

第二年,努爾哈赤又一次“率先垂範”,又娶了一位科爾沁部的姑娘。

通過這樣一波操作,努爾哈赤與科爾沁部和内喀爾喀部建立了緊密的姻親關系。而且,努爾哈赤和他的兒子們不光娶蒙古諸部的女人,還要把自己部族的女人們嫁過去。

1617年,努爾哈赤親自便點起了“鴛鴦譜”,将滿洲貴族的女人們分别嫁給蒙古各部的王公貴族。

這些蒙古王公們,因為娶了滿洲公主或宗室之女,而被授予了

“額驸”

的稱号。

努爾哈赤還宣稱:“

公主不令額附适意安......朕惟以額驸為是

,

庇額驸,公主縱死亦無所庇焉。”

(《清太祖高皇帝實錄》)

努爾哈赤說:如果公主們不能讓額驸們滿意,我一定會站在額驸們這一邊,支援親愛的額驸們。公主即便是死了,我也不會偏袒庇護她們。

如果放在今天,努爾哈赤堪稱是

“中國好嶽父”。

然而,努爾哈赤并非真是一位“虎爸”,其目的讓人是籠絡這些蒙古王公貴族的心。

有了這種信任,這些額驸們也在與明朝的戰鬥中,發揮了至關重要的作用。

努爾哈赤時候,他的兒子皇太極更是将“滿蒙和親”發揚光大,雙方“親如一家”。值得一提的是,這個時候皇太極嫁給蒙古王公的公主,多是由皇太極的蒙古族後妃所生。

也就是說,這些身上融彙了滿蒙血統的公主們,又再一次嫁回到蒙古各部當中。

經過兩代人的努力,滿蒙之間血濃于水的關系,已經無可改變。

1636年,蒙古十六部在盛京機會,共同推舉皇太極為

“博格達·車辰汗”

,意為“寬溫仁皇帝”,這俨然是清朝版的“天可汗”。

不過,皇太極的這個稱号含金量更高,他與蒙古諸部不僅是親人之間的關系,更是牢靠的君臣關系。

蒙古諸部的歸附,徹底改變了清、明之間的力量對比,為滿清入關并全取天下,奠定了重要基礎。

而在後來,從康熙到乾隆,出現了曆史上有名的“康乾盛世”,滿蒙聯姻仍然被滿清皇帝們當做“國策”加以運用。

三、清朝

時期和親的創新

清朝時期的和親之是以是成功和持久的,就是因為它并不是對漢唐的和親方式就行簡單的複制,而是進行了三個方面的創新。

1、以結盟為出發點

縱觀清朝前期的滿蒙聯姻,努爾哈赤的出發點是如何建立和鞏固與蒙古王公貴族的聯盟,用和親來促進雙方的盟好,而非漢唐時期則是以和親換和平。

這也是清代和親與漢唐和親的突出差别。

正如唐和吐蕃在和親會盟碑文上所書:

“彼此不為寇敵,不舉兵革。不相侵謀封境。

”

(《唐蕃會盟碑疏釋》)

唐代的與吐蕃和親,首先考慮的是避免互相攻伐,而不是結成共同進退的同盟。

而努爾哈赤、皇太極在與蒙古諸部聯姻之時,就

“相與盟好,合謀并力”,

共同對付明朝,蒙古諸部已經被納入到他們的王朝體系之内。

以大規模通婚為制度

漢唐兩朝的和親方式,主要是将公主嫁給遊牧民族的首領。這種方式,不僅和親的數量有限,而且因為一個公主的生命有限,一次通婚的持續時間也比較短。

而在滿蒙聯姻中,不僅是滿清的公主嫁給了蒙古的親王,其他各個貴族階層,也均與滿洲宗室通婚。

不僅如此,在清廷方面,不僅皇帝本人,宗室大臣們迎娶蒙古貴族女子的現象也十分普遍,兩族互相結親的總人數已經難以勝數。

比如皇太極的14個女兒之中,就有10人嫁給了蒙古王公;康熙的25個女兒,除了12個早夭以外,其餘13個人中有6位嫁往了蒙古。

經過累世幾代的大規模、多層次的互相通婚,使得滿清統治階層與蒙古王公貴族,從最上層到最下層,建立起了普遍的血緣親屬關系,形成了榮辱與共、休戚相關的親密感。

結語:

除了以上我們所提到的姻親關系以外,終清一世,滿清皇帝在地位上、經濟上,還對蒙古各部王公貴族給予了全方位的優厚待遇,這就讓他們與清廷結成了牢固的利益共同體,而這些,更是漢唐時期的和親政策不能比拟的。

參考資料:《唐蕃會盟碑疏釋》、《清太祖高皇帝實錄》《清朝的滿蒙聯姻》