在《史記》中,司馬遷描寫為戰國四公子都立了傳,但卻隻以“公子”稱呼信陵君。司馬遷雖稱平原君為“濁世佳公子”,但也提到了他身上的兩個重大缺陷:其一為利令智昏置趙國于險境;其二為沒有識才、愛才之心,養士隻不過是為了裝點門面。事實上,孟嘗君和春申君兩人身上亦存在沒有識才的眼光及愛才之心的問題。此外,春申君更是因貪圖利益導緻身死族滅,孟嘗君亦曾聯合秦、魏、趙三國攻打齊國。下文即從識才養士及維護宗國利益兩個方面展開論述。

一、識才的眼光和所養之士的作用

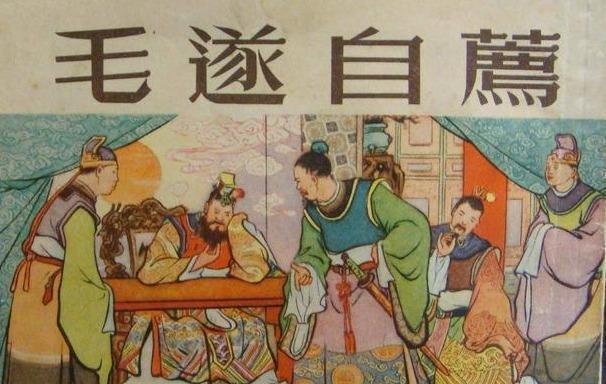

侯嬴為“大梁夷門監者”,朱亥為“市井鼓刀屠者”,毛公為“藏于博徒”,薛公為“藏于賣漿家”,他們都将自己隐藏在最底層,但信陵君并不因他們身份低賤而輕視他們,這無疑充分展現了信陵君的識才眼光和愛才之心。而侯嬴、朱亥、毛公、薛公四人亦在信陵君遇到難題之時為其指明方向,其中侯嬴和朱亥幫助信陵君竊符救趙,毛公和薛公力勸信陵君駕歸救魏,前為大義後為國家利益。

反觀平原君、孟嘗君和春申君三人,他們要麼無識才之眼光、要麼無愛才之心、要麼根本不願聽取門客的意見,而他們所養之士的作用往往亦并非展現在大義或維護國家利益層面。

平原君“喜賓客,賓客蓋至者數千人”,但他卻并非真正的識才、愛才之人。毛公薛公在趙國多年被他無視,毛遂在他門下三年亦未引起他的注意。不僅如此,當躄者(腿有殘疾之人)要求平原君殺掉笑躄者時,平原君表面上裝作輕色重士,心中卻罵躄者為“豎子”。當門客是以“去者過半”之後,平原君又殺死美人以謝罪,不難看出他的一切行為實為個人利益所主導。

孟嘗君“招緻諸侯賓客及亡人有罪者”,他擇士的方式可謂是是來者不拒,是以門客中不乏雞鳴狗盜之徒及為非作歹之人。而他其實亦缺乏愛才之心,《孟嘗君列傳》中曾以兩個“怒”字表明這一點:其一為魏子三反而不緻一入時,孟嘗君“怒而退魏子”;其二為得知馮谖燒券書之後,孟嘗君“怒而使使召谖”。而孟嘗君所養之士的作用,往往隻局限于為他個人服務,如雞鳴狗盜之徒幫助孟嘗君逃離秦國,魏子自刎而死以證孟嘗君無作亂之心,馮谖使薛地之民“親君而彰君之善聲”。

《春申君列傳》中稱“春申君客三千餘人”,但對這“三千餘人”的描寫非常之少,而且僅有的幾次描寫都是負面性的。其一為“趙使欲誇楚,為玳瑁簪……其上客皆蹑珠履以見趙使”,說的是趙國使者想在楚國人炫耀,春申君令門客打扮得更為珠光寶氣,以此使趙國使者感到羞愧。其二為“朱英知言不用,恐禍及身,乃亡去”,朱英是傳中唯一一位為春申君獻良言之人,但春申君卻根本不聽取他的意見。由此不難看出,春申君養士隻不過是為了裝點門面。

二、最終的價值取向:是否維護宗國利益

在《魏公子列傳》中,司馬遷将信陵君的一生和魏國國運緊密聯系在一起,以此突出信陵君養士的根本目的乃是為了大義及維護宗國利益,而信陵君所養之門客亦正好為為大義及維護宗國利益服務的。是以司馬遷稱贊道:信陵下士,鄰國相傾。以公子故,不敢加兵。頗知朱亥,盡禮侯嬴。遂卻晉鄙,終辭趙城。毛、薛見重,萬古希聲。

而平原君雖被稱贊為“翩翩濁世之佳公子”,但卻聽信馮亭邪說貪圖小利以緻使趙國陷入萬劫不複之境,是以司馬遷歎道:(平原君)翩翩濁世之佳公子也,然未睹大體。鄙語曰“利令智昏”,平原君貪馮亭邪說,使趙陷長平兵四十馀萬衆,邯鄲幾亡。

長平之戰

綜觀孟嘗君的一生,皆是為個人利益而奔波,而其所養之士與他的關系亦是靠私利所維系的。而他更是因一己私利而令秦相穰侯向秦昭王進言攻打齊國,呂禮是以逃離齊國,但齊國以是以而陷入險境。是以司馬遷總結道:靖郭之子,威王之孫。既強其國,實高其門。好客喜士,見重平原。雞鳴狗盜,魏子、馮暖。如何承睫,薛縣徒存!

春申君的一生則可分為兩部分,前半部分盡心為楚國利益奔走,後半部分則為維護個人利益而置宗國利益于不顧。楚考烈王無子,春申君竟将懷有自己骨肉的女子獻給楚王,最終使自己的兒子被立為太子。是以在《春申君列傳》的結尾,司馬遷将春申君與嫪毐、呂不韋聯系在了一起:嫪毐亦為亂于秦,覺,夷其三族,而呂不韋廢。

春申君插畫

值得注意的是,《春申君列傳》後半部分的原創度其實極低,所用材料和《戰國策》中《楚考烈王無子》一子幾乎完全一緻,這其實亦可看出司馬遷本人的态度。