德國局勢:東西面臨兩大強敵

為何德軍青睐閃電戰?不得已的選擇,否則将同時面臨東西兩大強敵

——這對德國提出了極高的要求,要求一擊必中,如果閃電戰失敗,德國就将面臨極為嚴峻的拉鋸戰,這是德國不惜一切代價也要避免的,因為德國的地理環境相當惡劣,東西都有極為強大的敵人:俄國和法國。如果一旦陷入東西兩線同時作戰的境地,德國就基本沒戲唱了。

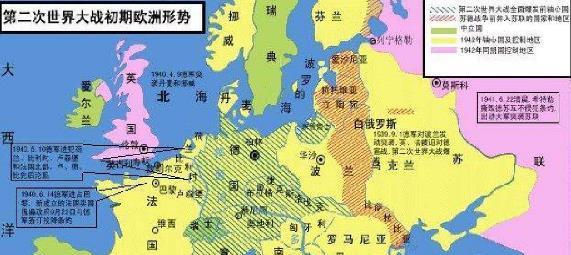

德國的閃電戰在世界軍事史上極為著名,第二次世界大戰中納粹德國正是依靠這種戰術,在極短時間内連續取得輝煌的戰績,先是向東擊潰強悍的波蘭鐵騎,緊接着掉轉槍口西征法國,把曾經的世界第一強國法蘭西打得毫無還手之力,僅一個月時間就打垮這個老牌強國,最後再次調頭東進,實施“巴巴羅薩計劃”,再次閃擊蘇聯,把北極熊打得滿地找牙,如果不是因為蘇聯實力過于龐大、氣候過于嚴寒、縱深過于恐怖、軍事動員能力過于強大,德國就可能閃擊蘇聯成功,世界曆史将進而改寫。

德軍閃電戰

事情還要從德意志作為一個國家出現在歐洲大陸說起,德國統一的時間并不長,是1871年1月18日,距今不過150年的曆史。當時的普魯士國王威廉一世在“鐵血宰相”俾斯麥的強力輔佐下,将強大的競争對手奧地利踢出局,又踩着法國的屍體完成了統一大業,威廉一世加冕德意志皇帝,俾斯麥也成為全德意志的宰相。歐洲大陸實作劇變,法國栽倒,連法皇拿破侖三世都成為德軍的俘虜,德國一躍成為歐陸第一強國。

但等德國站到歐洲之巅之後方才發現,高處不勝寒,普法戰争的勝利固然使強大的法國不得不暫時低頭,但卻把自己陷入了腹背受敵的境地:驕傲的法國人受此奇恥大辱,必定要尋機報複,這對德國的西線來說是揮之不去的噩夢;而東部更有一頭強悍、野蠻、龐大而又貪婪的巨獸俄羅斯時刻威脅自己的安全!

鐵血宰相俾斯麥

戰敗的法國為了恢複自己昔日的榮光,必定會使用遠交近攻政策,向俄羅斯尋求共同利益,進而使德國陷于兩面作戰,俄羅斯出于同樣的目的,也一定會和法國結成同盟,共同對付已經崛起的德意志帝國。怎麼辦?德意志在探尋自己的出路,歐洲地緣政治無法改變,唯一能讓德國避免東西兩線作戰的辦法隻有一個,那就是閃擊俄法當中的一個,趁另一個沒有反應過來之前解決戰鬥,這樣德國可以把兵力從容移向另一方,沒有了後顧之憂,德國就可從容與敵周旋,勝利的天平也自然會向德國傾斜!

很不幸,曆史就是按上述描述推進,無論是第一次世界大戰,還是第二次世界大戰,德國都陷入了東西兩線作戰的泥沼中無法自拔,閃電戰成了唯一的自救模式。是以,閃電戰是德國不得已的選擇,或者說,是德國的唯一選擇。

一戰中的德國

第一次世界大戰前,德軍參謀總長、著名的戰略大師施裡芬為德國編制了極為詳盡的戰争指導方略,這就是世界戰争史上廣為人知的“施裡芬計劃”!施裡芬這份作戰指導書其實隻有一個目的,就是避免雙線作戰,集中優勢兵力在西線,意圖像在普法戰争那樣把法國打垮,然後迅速揮師東進,再對付俄國。在“施裡芬計劃”中,西線是重點,而重中之重是西線的右翼,施裡芬在臨死之前,一再叮囑:勿削弱我的右翼!

應該說,施裡芬預見到了所有能夠預見到的情況,計劃本身也充分表明了施裡芬作為戰略大師必将在世界戰争史上留下濃墨重彩的一頁,兩路作戰、右翼為重的思路也十分務實。但是,“施裡芬計劃”是在1905年完成的,而第一次世界大戰則開始于1914年。也就是說,早在11年前,德軍的行動方案已經寫好了!這實在是匪夷所思的事,施裡芬不可能預見到所有情況,除非他是神仙。

施裡芬

11年來,很多情況已經發生了極為顯著的變化:法軍遠比施裡芬設想得堅韌和頑強,不可能一擊即潰,現代戰争需要強大的後勤能力加以保障,德軍的戰鬥力也在法軍的頑抗下顯得不那麼戰無不勝,“施裡芬計劃”沿襲了德軍攻強守弱的傳統,根本沒有想到一旦進入對峙階段該怎麼辦,而且,施裡芬機關算盡,做夢也沒想到他最在意的右翼被當時的參謀總長小毛奇嚴重削弱(雖然小毛奇的決定也有他的道理)……

總之,1914年9月5日,德法兩軍在馬恩河大戰,經過一周左右的激戰,德軍并沒有擊敗法軍,雙方進入到了相持階段,德軍的閃電戰失效,“施裡芬計劃”破産,德軍陷入兩線作戰,左右挨打的境地——這是德軍最不希望看到的,卻切切實實地發生了,之後的德國隻好苦苦支撐,這是第一次世界大戰德軍戰敗的主要原因之一。

小毛奇

時間飛轉,轉眼二十年過去了,納粹德國上台,發動了第二次世界大戰。這時德國的處境比施裡芬時代并無任何好轉,仍然是西線面臨老冤家法國,東線是已經變成蘇聯的北極熊,當然,在德國和蘇聯中間,還夾了另一個軍事強國波蘭。德軍戰略上的第一要務仍然是避免雙線作戰——35年前施裡芬是這樣想的,現在希特勒也是這樣想的。

納粹德國在歐陸的作戰計劃大體如下:英法是大敵,無法和解,好在他們為了把納粹禍水引向蘇聯,采取綏靖政策,可以利用他們這一點,放心把兵力集中到波蘭戰場,閃擊波蘭;之後向西調轉槍口,再打擊法國,至于蘇聯,因為剛剛和他們簽署了《蘇德互不侵犯條約》,暫時不用擔心;等西線全部理順之後,再集中兵力,向蘇聯發動突然襲擊,一擊中的,将北極熊一拳幹翻。到時英國地處西北海島,掀不起什麼大浪,歐洲甚至世界就由德國主宰!

第二次世界大戰

希特勒美夢做畢,立即于1939年9月1日對中歐軍事強國波蘭發動閃電戰,第二次世界大戰爆發!不到一個月德軍就擊潰波蘭。德軍全力發動東線戰役時,其西線極為空虛,隻有23個師,波蘭的盟友英法在西線有超過110個師,但英法施行綏靖政策,對德國宣而不戰,眼睜睜看着波蘭滅亡——希特勒初戰告捷,德軍的閃電戰取得輝煌勝利!

希特勒和他的參謀人員肯定不止一次研究過“施裡芬計劃”,這個計劃雖然在實際作戰中失敗,但也不能說一無是處,而且在一戰中确實無限接近其核心目的:消滅法國的重兵集團和占領巴黎!是以,希特勒制訂的很多戰略計劃都有“施裡芬計劃”的影子。

二戰法國投降

1940年5月10日,法西斯德國實施“曼斯坦因計劃”,發動對法國的閃電戰,快速迫使丹麥、挪威、盧森堡、荷蘭、比利時等法國周邊的小國投降,繞過馬其諾防線,對法國實施重兵打擊,不久,英法聯軍組織敦刻爾克大撤退,大部英法軍隊退入英國。6月22日,法軍投降,法蘭西在一個世紀内連續兩次被同一個對手重拳擊倒,法軍元帥貝當組織維希政府,法國淪陷——希特勒占領法國、避免兩線作戰的戰略意圖達成!

順便說一句,“曼斯坦因計劃”其實就是翻版的“施裡芬計劃”,二戰希特勒通夠在一個月内閃電般擊潰法國,“施裡芬計劃”也功不可沒,這個時候,也許九泉之下的施裡芬也會露出欣慰的笑容。

法國傀儡政府首腦貝當

在空襲不列颠、妄圖使英國投降的目的受挫之後,希特勒于次年即1941年6月22日(正值夏至,這一天白天最長)發動對蘇聯的閃電戰,代号“巴巴羅薩計劃”。戰争初期,皮糙肉厚的北極熊被德軍一套組合拳打得暈頭轉向,國土大面積淪陷,蘇聯紅軍節節敗退,但蘇聯強大的國力、廣闊的戰略縱深、恐怖的軍隊動員能力和極度嚴寒的天氣使蘇聯擋住了德國的三闆斧,終于在莫斯科保衛戰和斯大林格勒保衛戰中取得勝利,其中斯大林格勒保衛戰是整個第二次世界大戰的轉折點,反法西斯同盟實作了戰略反攻!

“巴巴羅薩”之後,德軍再沒有組織起大規模的、像樣的閃電戰。閃電戰看起來賞心悅目,可能在極短時期内将對手置于死地,成就将帥們史上的赫赫英名,但這樣做的代價也是極為沉重的,那就是在飛機、大炮和坦克等重武器的組合背後,必須要有十分強大的國力做後盾。所謂閃電戰,其實就是一種賭博,賭國運,一旦勝利,對手立即俯首稱臣,比如二戰的波蘭和法國,特别是“曼斯坦因計劃”;但一旦閃電戰破産,後續實力跟不上,立即陷入被動,沒有有效預案,結果就是死路一條,一戰的“施裡芬計劃”如此,二戰的“巴巴羅薩計劃”也是如此。

巴巴羅薩計劃

但話又說回來,盡管希特勒早已兵敗身死,納粹德國也早就灰飛煙滅,但我們不妨假設一下,如果二戰中希特勒不發動“海獅計劃”空襲英國,也不主動打擊蘇聯,那麼整個歐洲大陸是否就在德軍閃電戰的鐵蹄之下呻吟哀嚎了?這是個細思極恐的問題,好在,曆史已經過去,不存在“如果”的問題。昨天剛剛看過斯皮爾伯格的《辛德勒的名單》,每次看西方拍的戰争大片,都對戰争有一種深深的恐懼,和平如此美好,多少戰士的鮮血和平民的傷亡換來,何不好好珍惜?

電影《辛德勒的名單》