衆所周知,鴉片戰争是中國近代史的開端,号稱“日不落帝國”的英國就此打開清政府古老腐朽的大門,中國淪為半封建半殖民地的社會性質,百姓陷入深深的苦難當中。興,百姓苦,亡,百姓苦,這是處于封建社會的人民最悲哀的地方。

當西方列強伸手向清政府要賠款的時候,清政府就會下令加重賦稅,沉重的負擔壓得百姓喘不過氣。可是即便西方列強用槍炮強行轟開清政府的大門,清朝統治者依舊緊閉雙眼碎碎念地催眠自己,讓自己相信這一切都是個噩夢。

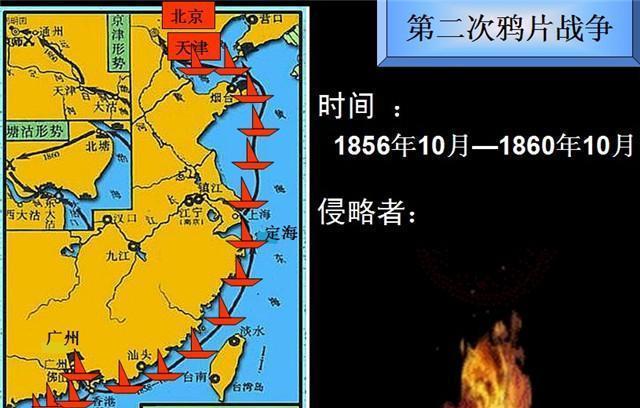

第二次鴉片戰争爆發時,清朝沒有從第一次鴉片戰争中學到一條如何與洋人打交道的經驗,以至于挨打就成了不可避免的事情。當時的廣州作為與西方列強直接接觸的前沿陣地,守城将領的行動對戰争走向起着至關重要的影響作用。可兩廣總督葉名琛的所作所為卻讓人摸不着頭腦,他在第二次鴉片戰争中的行為令人匪夷所思,并由此獲得“六不總督”的稱号,即不死、不降、不走,不戰、不和、不守。

葉名琛是道光年間的湖北進士,憑借淵博的學識和獨到的見解一步步升為兩廣總督,巧合的是虎門硝煙的上司官員林則徐,十年前也恰好做過兩廣總督的職位。葉名琛似乎繼承了林則徐對待洋人的态度,霸道不失氣度,屢屢拒絕接見前來要求修改條約的英國使者。盡管使者是一遍遍地來,葉名琛的态度依舊是“事務繁忙,抽不開身”,或者是直截了當地拒絕使者的要求。英國方面是氣得直冒火星,但由于當時英軍的主力都集中在中東地區,無暇顧及東方的特殊利益,是以隻能先将修改條約的事情擱置不理。

葉名琛的強硬作風不僅讓朝廷大喜過望,還引來廣東群眾的一片叫好聲,認為葉名琛是民族英雄,揚眉吐氣的國之棟梁。突如其來的榮譽和認可,讓一向喜歡自吹自擂的葉名琛變得愈發自負驕縱起來,他将英軍無暇顧及的妥協看作自己強硬外交的成功。為顯示天朝上國的威嚴,葉名琛每次遇到交涉問題時,都會展示文言文的魅力,能用語氣詞就用語氣詞,“可”、“準”、“否”成了葉名琛挂在嘴邊的常用語。

英國外交官實在受不了葉名琛的接待态度,小口飲着茶,一個一個字地向外蹦,似乎連翻譯都不用帶。最為哭笑不得的是,這位總督絲毫不把英國外交官放在眼裡,每次交談一定要仰着臉,表達着高人一等的感覺。英國使者對葉名琛的接待方式愈發不滿,他們開始尋找機會,想要再和清朝來一場戰争。

1856年9月10日,機會終于來到,一艘名為“亞羅号”的商船,挂着英國國旗從廈門駛入,然而負責巡視審查的清朝水師統領,卻發現船主是黑發黑眼的中國人。挂着羊頭賣狗肉,借着西方列強在清朝的特殊利益,想要撈一筆黑心财。船主的行為惹怒了水師統領,他下令上船搜查,逮捕了十三個可疑人員。清軍士兵臨走時将英國國旗拔下來,帶着怨氣狠狠地踩上兩腳,這個消息很快傳到英國人的耳朵裡。駐在廣州的英國使館領事巴夏禮聽到後,第一時間給葉名琛寫了一封責問信,希望能夠逼迫葉名琛承認英國的特殊利益。然而葉名琛還是将它放到一邊,采取一貫的态度:置之不理。眼見送信交涉不行,巴夏禮親自帶領數百名士兵闖入廣州城,輕而易舉地拿下廣州。

可當巴夏禮進入廣州後,發現廣州的中國人數量實在是太多,區區幾百名士兵想要管理這裡,有種羊入虎口的危險。更何況這次出兵是巴夏禮的私人指令,是對腐朽老儒葉名琛的警告和威脅,并沒有得到英國議會的許可。種種情況下,巴夏禮退出廣州城,上演了一場說走就走的戲劇性場面。沒有想到的是,厚臉皮的葉名琛立即向朝廷告捷,蒙在鼓裡的滿清重臣欣喜若狂,覺得葉名琛比林則徐強得多,不僅沒有招緻戰争,反倒有宣揚國威的作用。朝廷的嘉獎谕旨,讓葉名琛越發自大狂傲,他死活不肯接見要求面談的巴夏禮,一副“老子天下最大”的架勢。怒氣沖沖的巴夏禮用武力威脅葉名琛,洋洋得意的葉名琛反倒下令火燒廣州的各國商館和洋行。

葉名琛的任性妄為終究激化清政府的外交沖突,1857年9月,英法聯軍的戰艦抵達廣東的海面上,妄圖逼迫葉名琛和談。令人瞠目結舌的一幕發生了,兩廣總督葉名琛下令關起城門,搞了一出請神鬧劇,希望可以請來所謂的天兵天将,助他一臂之力。兩個月後,英法聯軍發出最後通牒,要葉名琛兩日内必須開城投降,不然就強行攻城。英法聯軍的威脅讓葉名琛心急如焚,他立即趕往廣州的仙廟,抽到上上簽,大吉大利的卦象。可望着城外虎視眈眈的英法聯軍,葉名琛就算再迷信,也難以相信真的會有天兵來幫忙。這場戰争的結局顯而易見,葉名琛沒有等到他的天兵天将,而是等來了金發碧眼的洋兵,毫不費力地将他活捉。葉名琛的兵敗被俘遭到各界人士的批判諷刺,還給他起了一個“六不總督”的稱号,說他是千古第一大愚人。可憐的葉名琛,不僅受到洋人的嘲笑侮辱,還被廣州百姓作打油詩諷刺謾罵。

1859年1月5日,葉名琛被英軍強行押到停泊在香港的軍艦上,堂堂一品大員,兩廣地區的最高指揮官,居然被當作俘虜押到軍艦上,前途未知的恐懼和迷茫。葉名琛在英國軍艦上呆了一個多月,随後抵達印度的加爾各答,這時的葉名琛内心是複雜忐忑的。可他沒有像普通俘虜一樣跪地求饒,而是一臉嚴肅地走上甲闆,身上穿着的是清朝官服。葉名琛就此開始了囚禁生涯,漂泊在海上的歲月裡,他自封為“海上蘇武”,頗有一番為國獻身的雄心壯志。身為過去的兩廣總督,葉名琛尤其關注時事新聞,他多次要求别人翻譯報紙給他聽,以此了解目前清朝的局勢變化。

同年4月9日,備受關注的葉名琛離奇去世,臨終時沒有留下一件遺物,連遺書都沒有留下。據給葉名琛檢查身體的醫生所說,葉的身體狀況良好,沒有任何重病的迹象。葉名琛身邊的仆人給出了合理的解釋,稱葉總督是絕食而死,早在一個月前國内帶來的食物就已吃完,葉總督死活不肯再去購買。即使英國翻譯官屢次送來食物,葉名琛都拒絕食用,是以主流看法是絕食而死。

相對于葉名琛在戰場上的無所作為,在氣節和風度上,葉名琛都是值得肯定的。當英國人用隆重的儀式将葉名琛的屍體歸還朝廷時,有關葉名琛的流言依舊沒有停止,人們對他沒有守住廣州的事情耿耿于懷。為不辱朝廷顔面,葉名琛要保持讀書人的氣節,這樣一看他的行為還是值得了解的。不幸的是,葉名琛是一個有抱負的舊式士大夫,至死也沒有學會變通,而是一心一意地想要效仿蘇武,認為為持節是死得其所。

對于清政府而言,葉名琛的死也隻不過是在面對完成了工業革命後的英國、法國等列強時,大清帝國閉關鎖國,固步自封落後的明證罷了,而也就在身居高位的葉名琛死後,一批有着家國抱負的大臣如曾國藩、李鴻章、張之洞等相繼投入了洋務運動——“師夷長技以制夷”的圖強變革之中。

參考資料:《清史稿》等